同性婚訴訟 福岡地裁判決の分析

【このページの目次】

はじめに

ポイント

〇 「同性婚」は法律用語ではない

〇 「同性婚」の多義性の混乱

〇 「婚姻の本質」の誤用

〇 「目的」の意味の混同

〇 主要な論点

福岡地裁判決の内容

判決の誤りを継承する解説

はじめに

「同性婚訴訟 福岡地裁判決」の内容を分析する。

判決

「結婚の自由をすべての人に」訴訟事件 福岡地方裁判所 令和5年6月8日 (PDF)

【九州(福岡)】判決全文 PDF

「結婚の自由をすべての人に」訴訟事件 福岡地方裁判所 令和5年6月8日

判決要旨

【九州(福岡)】判決要旨 PDF

【判決要旨全文】「同性カップルの結婚を認めないのは『個人の尊厳』に反する」。福岡地裁は「違憲状態」と判断、その内容は? 2023年06月08日

この判決文の内容は、誤った前提認識や、法律論でない部分、判例引用の間違いなど、問題が多岐にわたる。複数ヵ所の誤りを同時に解きほぐすことが必要となるため、初学者には難解であると思われる。

ここでは、その誤りを丁寧に確認していきたい。

ポイント

判決の誤りを理解するために、前提として必要となる知識を整理する。

「同性婚」は法律用語ではない

この判決では、「同性婚」という言葉が使われている。

しかし、これは法律用語ではないし、法律論としてこの言葉を使うことには問題がある。

もし「~~婚」と名付けるだけで、それを「婚姻」とすることができるのであれば、「親子婚」「兄弟婚」「姉妹婚」「親戚婚」「師弟婚」「集団婚」「家族婚」「子供婚」「クラス婚」「サークル婚」「宗教団体婚」「組合婚」「会社婚」「政党婚」「不動産婚」「独り者婚」などと、どのような形でも「婚姻」とすることができることになってしまう。

このような考えは妥当でないため、「婚」を付けるだけで何でも「婚姻」とすることができることにはならない。

仮に「~~婚」という言葉を用いたとしても、その「~~婚」という言葉は、「~~」の部分を法的な意味における「婚姻」として扱うことができるとする理由を示すものではない。

そのため、そもそも「~~」の部分について、法的な意味における「婚姻」とすることができるか否かという論点を回避することはできない。

よって、「~~婚」という表現を用いたとしても、常にその「婚」の意味である「婚姻」とは何か、「婚姻」のそのものがどのような枠組みであるかという部分が問われることになる。

そこで、「婚姻」という概念に内在的に含まれている限界について下記で検討する。

「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた枠組みである。

これは、下記のような経緯によるものである。

その社会の中で何らの制度も設けられていない場合には、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合をが発生する。

例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現するようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。

これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。

・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること

・潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること

・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと

・母体を保護すること

そして、これらの目的を達成するためには、下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。

・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること

・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること

・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること

・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること

これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。

そして、この「婚姻」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けることで、婚姻制度を利用する者を増やし、これらの目的を達成することを目指すものとなっている。

このように、「婚姻」は国民が「生殖」によって子供を産むことに関係して起き得る問題を抑制することを目的として、「生殖と子の養育」の観点に着目して他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。

このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解決しようとする目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。

よって、「婚姻」の文言には、これらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」の中に含めることはできないという内在的な限界が含まれており、その限界を超えるものについては「婚姻」とすることはできない。

また、憲法24条は「婚姻」を規定しており、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。

これについても、上記の要素を満たす枠組みとして定められているものである。

この24条の定める形が「婚姻」であり、これらの要素を満たさないものについては「婚姻」とすることはできない。

そのため、法律論として論じる際には、この点を考えないままに「~~婚」のように、あたかも「~~」の部分を「婚姻」とすることができるかのような前提を含む形で論じることは適切ではない。

この判決では「同性婚」という言葉を使っているが、「同性間の人的結合関係」についても、これらの要素を満たさないことから、「婚姻」とすることはできない。

「同性婚」のように、あたかも「婚姻」として扱うことができるかのような誤解を生む表現を用いていることは妥当であるとはいえない。

「~~婚」という言葉は法律用語として通用するものではないことを押さえ、このような言葉のトリックに惑わされることがないように注意する必要がある。

「同性婚」の多義性の混乱

この判決は、「同性婚」という文言を用いているが、この言葉を多義的に用いており、意味が安定していない。

また、「同性間の婚姻」という言葉も用いているため、同一の意味を指しているのかも検討する必要がある。

ここで「同性婚」の意味をABCDの四つに分類する。

A 「同性間の人的結合関係」を指す場合

B 「婚姻類似の制度」を指す場合

C 「婚姻制度の法的効果を同性間の人的結合関係に及ぼす法制度」を指す場合

国(行政府)は訴訟の中で「同性婚」の文言の意味を「同性間の人的結合関係に本件規定を適用することにより,本件規定が定める権利義務等の法的効果を同性間の人的結合関係に及ぼす法制度」を指すものとして使っている。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

なお,「同性婚」という用語は,多義的な概念であるところ,被告は,従前,「同性婚」を「当事者双方の性別が同一である婚姻」と定義していたが(被告第1準備書面第2・11ページ),原告らの主張の趣旨に鑑み,以下においては,同性間の人的結合関係に本件規定を適用することにより,本件規定が定める権利義務等の法的効果を同性間の人的結合関係に及ぼす法制度という意味で使用する。また,これに対する形で,「異性婚」という用語を,異性間の人的結合関係に本件規定を適用することにより本件規定が定める権利義務等の法的効果を異性間の人的結合関係に及ぼす法制度という意味で使用する。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【九州・第6回】被告第4準備書面 PDF

D 「同性同士の組み合わせ」を「婚姻」とすることを指す場合

〇 「同性婚」の意味の可能性

この判決で使われている「同性婚」の意味が、どれに当たるのかを検討する。

【 (2) 本件諸規定は憲法24条1項に違反するか 】の項目

「同性婚について議論が行われておらず、」

→ ABCDいずれの可能性もある。

「国会審議においても同性婚について言及された形跡が認められない」

→ ABCDいずれの可能性もある。

「憲法24条1項の制定時において同性婚は想定されていなかった」

→ BCDの可能性がある。

「当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえない」

→ Aを禁止していないことは確かだが、BCDを禁止しているかは論点となる。

「同条でいう「婚姻」は異性間の婚姻を指し、同性婚を含むものではない」

→ Aで読むことが自然だが、BCDについて述べているのかもしれない。

「同条項の拡張解釈ないし類推適用により同性婚を含むものと解されると主張する。」

→ Aで読むことが自然だが、文脈全体ではDを目指している意味と思われる。

「同性婚が異性婚と異ならない実態と国民の社会的承認がある場合には、同性婚は「婚姻」に含まれると解する余地があると言い得る。」

→ Aで読むことが自然であるが、文脈全体ではDを目指している意味と思われる。

「諸外国において同性婚を法制度化している国が」

→ ABCDのいずれの可能性もある。

「パートナーシップ制度が導入される等同性婚について異性婚と同じく法的保護を与えようという動き」

→ 法的保護を与えるか否かの視点なので、Aで読むことが妥当と思われる。

「世論調査の結果等によれば、同性婚の導入に反対の意見を有する者が」

→ 何らかの制度の導入が論点なのでAではないが、BCDのどれかは分からない。

「同性婚に対する価値観の対立が存する」

→ ABCDのいずれの可能性もある。

「同性婚が異性婚と変わらない社会的承認が得られているとまでは認め難い」

→ ACDの可能性が考えられる。

「同性婚を憲法24条1項の「婚姻」に含むと解釈することは少なくとも現時点においては困難」

→ Aで読むことが自然であるが、BCを指しているのかもしれない。文全体ではDを目指しているようにも見える。

【 (5) 本件諸規定は憲法24条2項に反するか 】の項目

「平成12年以降同性婚の制度を導入する国は増加する状況にある。」

→ ABCDのいずれの可能性もある。

「同性婚の可否に関する質疑が度々行われている」

→ BCDの可能性がある。

「同性婚に賛成する者の数は」

→ ABCDのいずれの可能性もある。

「同性婚の実現への支持」

→ BCDの可能性がある。

「同性婚に対する国民の理解も」

→ ABCDのいずれの可能性もある。

「同性婚に対する社会的承認がいまだ十分には得られていない」

→ ABCDのいずれの可能性もある。

「同性婚についてこのような婚姻制度と異なる制度を設けるか否か」

→ Aと思われる。

「国会で同性婚に関する質疑が行われ、」

→ BCDの可能性がある。

「同性婚に関する各種意識調査が」

→ ABCDのいずれの可能性もある。

「初めて同性婚に関する問題が」

→ ABCDのいずれの可能性もある。

「同性婚又は同性愛者のカップルに対する法的保護に肯定的な意見が」

→ 法的保護をするかが論点なので、Aと思われる。

「同性婚又は同性愛者のカップルに対する法的保護に肯定的な意見が」

→ 法的保護をするかが論点なので、Aと思われる。

このように、「同性婚」は法律用語ではないし、上記のような混乱を招くため、いずれの意味でもこの文言を用いるべきではないと考える。

〇 「同性間の婚姻」の意味の可能性

上記と関連するものとして、下記ではこの判決で使われている「同性間の婚姻」の文言について検討する。

【 (4) 本件諸規定は憲法14条1項に反するか 】の項目

「本件諸規定の下では同性間の婚姻は認められておらず、」

→ Dと思われる。

「本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないことが」

→ Aと読めるが、文全体ではDを指していると思われる。

「憲法24条1項の「婚姻」は異性間の婚姻を指し、同条2項が異性間の婚姻について法律婚制度の構築を要請している一方、同性間の婚姻については、前述のとおり憲法24条1項による保護が及ばず、異性間の婚姻と同等の保護をしているとは解されない」

→ Aと読めるが、文全体ではDを指していると思われる。

「本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないことが」

→ Aと読めるが、文全体ではDを指していると思われる。

【 (5) 本件諸規定は憲法24条2項に反するか 】の項目

「同性間の婚姻を認めていない本件諸規定が」

→ Dと思われる。

このように、「同性間の婚姻」の意味は安定していないし、上記の「同性婚」の文言とも合わせて、非常に混乱を招くものとなっている。

この問題が生じているのは、この判決を書いている裁判官自身も、自分の用いている言葉がどのような意味を有しているのか明確に思い描くことができていないことに原因があると思われる。

下記に記載したこの判決に対する【筆者】の解説では、この「同性婚」や「同性間の婚姻」の文言が使われている部分について、基本的にはDの「同性同士の組み合わせ」を「婚姻」とすることについて述べようとしているものと捉えた上で、それに対する解説を行うものとしている。

「婚姻の本質」の誤用

この判決は、最高裁判決(昭和62年9月2日・PDF)が「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにある」と説明したことを基に論じるものとなっている。

ただ、この「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な法律上の婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その制度の内容を読み解いた際に、その制度を利用する者の法的な権利・義務の結び付きによる法律関係の状態を簡潔に示したものである。

その理由は、この「婚姻の本質」と称している説明と、具体的な法律上の婚姻制度の枠組みとの対応関係を、下記のように整理することができるからである。

◇ 「両性」との部分は、婚姻制度が「男性」と「女性」を要件としていることから導かれる。

◇ 「永続的な」との部分は、婚姻制度には有効期限がなく、利用者が死亡するまで利用することができるという点から導かれる。

(もし婚姻制度が改正されて有効期限が定められることがあるとすれば、この『永続的な』との説明は根拠を失ってなくなることになる。)

◇ 「精神的及び肉体的結合を目的として」との部分は、婚姻制度が相互の協力を求めていることや、「貞操義務」があることから導かれる。

(『貞操義務』のある制度を読み解くことによって『肉体的結合』と表現しているのであり、もし『貞操義務』がなければ『肉体的結合』という表現は導かれないことになる。)

◇ 「共同生活を営む」との部分は、婚姻制度が「同居義務」を定めていることから導かれる。

このように、具体的な婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その婚姻制度を利用する者の間で生じる法律関係について、「婚姻の本質」と称する説明として示されているものである。

そのことから、この「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な婚姻制度の枠組みが存在することに依存して導かれているものであり、「婚姻」という概念そのものから根拠もなく直ちに導き出されるという性質のものではない。

また、この「婚姻の本質」と称している説明は、具体的な婚姻制度の枠組みが存在することに依存して、その法律関係を示すために導かれた説明であることから、具体的な婚姻制度の上位概念として存在するものではないし、婚姻制度を構築する際の「国の立法目的」を示したものでもない。

そのことから、具体的な法制度として示されている婚姻制度の枠組みを離れて、「婚姻の本質」と称する説明に当てはまるか否かを基準とすることによって、「婚姻」の中に含めることができる人的結合関係と、含めることができない人的結合関係とを区別することができるということにはならない。

そのため、この「婚姻の本質」として説明されているものを根拠として具体的な婚姻制度の枠組みを変更するための根拠とすることはできない。

当然、この「婚姻の本質」と称する説明を、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」として扱うことができるか否かを判断するための基準として用いることができることにもならない。

この福岡地裁判決は、この「婚姻の本質」と称する説明を具体的な婚姻制度の枠組みに基づかずに根拠なく切り取り、婚姻制度を利用する者の権利・義務による法律関係の状態を示す意味から離れて、別の意味として用いているため、誤っている。

「目的」の意味の混同

「目的」の意味には多義性がある。どのような文脈で使われているかによって、その意味するところは異なっているため、注意して読み解く必要がある。

① 「国の立法目的」の意味

概念や制度の枠組みが導かれ、定められる際の立法目的にあたるもの。

例

・「会社法」の立法目的

・「宗教法人法」の立法目的

・婚姻制度の立法目的 ⇒ 「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消すること

② 「制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味

ある制度が機能すると、何らかの結果が生じることになるが、その結果の部分を「目的」と表現することがある。

制度 ⇒(機能すると)⇒ 結果(目的)

例

・「会社」は、営利を目的として事業を行う社団法人である。【動画】

→ 会社が機能すると、営利(経済的な利益)が生じる。

・「宗教法人法」は、宗教団体に法人格を与えることを目的として作られた法律である。

→ 宗教法人法が機能すると、宗教団体に法人格が与えられる。

・婚姻制度の目的は、次世代再生産の可能性のある組み合わせを優遇することである。

→ 婚姻制度が機能すると、次世代再生産の可能性のある組み合わせが優遇される。

この機能面に着目することによって、ある制度を、他の様々な制度との間で区別して理解することが可能となる。

これは、同じ機能を持ち、同じ結果を生じさせる制度であれば、異なる名前を付けている意味がないからである。

そのため、この意味で「目的」という言葉が使われている場合には、その制度を他の制度との間で区別して理解しようとする文脈であることを意味する。

③ 「個々人の利用目的」の意味

個々人がどのような意思をもって制度を利用・活用するかに関するもの。

例

・私の「会社」は営利を目的としているわけではなく、社会貢献が目的である。

・この「宗教団体」は人を幸せにすることを目的としている。

・私は子供をつくることを目的として婚姻する。

下図は、婚姻制度についての、「① 国の立法目的」と、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」と、「③ 個々人の利用目的」の位置づけである。

この判決では、②の「制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味や、③の「個々人の利用目的」の意味で用いられている「目的」の文言を拾って、これがあたかも①の「国の立法目的」の意味であるかのように「目的」の意味を変更した上で論じようとしている部分があり、誤っている。

主要な論点

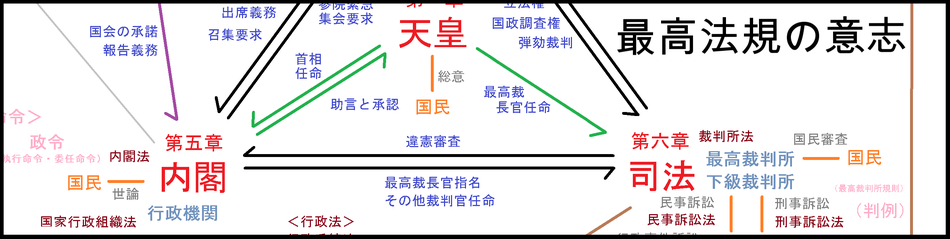

主要な論点を下図にまとめた。

福岡地裁判決の内容

具体的に、判決の誤りを確認する。

〇 項目のタイトルの文字サイズを拡大したところと、太字にしたところがある。

〇 「性愛」「異性愛」「同性愛」「両性愛」「同性愛等」「異性愛者」「同性愛者」に色付けをした。

〇 「カップル信仰論」を前提とした「カップル」「異性カップル」「同性カップル」という言葉に色付けした。

〇 「同性間の婚姻」に色付けした。

〇 「同性婚」に色付けした。

〇 「社会通念」に色付けした。

〇 「社会的承認」に色付けした。

〇 「法的に家族として承認」と「法的に家族と承認」の「承認」に色付けした。

「同性カップルの承認及び保護」と「多様な生き方の承認」の二か所は、「承認」の文言があるが、意味を分類できないので色付けしていない。

〇 「不利益」に色付けした。

〇 「公証の利益」に色付けした。

〇 「人格的利益」に色付けした。

〇 「個人の尊厳」に色付けした。

〇 「婚姻及び家族」「婚姻及び家族に関する事項」「婚姻及び家族に関するその他の事項」「家族に関するその他の事項」を太字にした。

〇 主要な文に色付けしているところがある。

〇 リンクを加えた。

【筆者】

インデント(字下げ)を加えて記載したところは、筆者の分析である。

主文

1 原告らの請求をいずれも棄却する

2 訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第1 請求

1 被告は、原告1及び原告2に対し、各100万円及びこれに対する令和元年10月9日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 被告は、原告3、原告4、原告5及び原告6に対し、各100万円及びこれに対する令和3年3月8日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

4 仮執行宣言

第2 事案の概要

本件は、同性の者との婚姻届を提出したが受理されなかった原告らが、同性同士の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定は、同性同士の婚姻が認められない法的状態を生じさせており、憲法13条、14条1項及び24条に違反するにも関わらず、被告が必要な立法措置を怠ったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であると主張して、被告に対し、慰謝料100万円及びこれに対する各訴状送達の日(原告1及び2は令和元年10月9日、原告3ないし6は令和3年3月8日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)

(1) 性的指向

性的指向とは、人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念をいい、恋愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛を指す(以下、性的指向が異性愛である者を「異性愛者」、性的指向が同性愛である者を「同性愛者」という。)。また、性自認とは、自分の性をどのように認識しているのか、どのような性のアイデンティティを自分の感覚として持っているかを示す概念であり、身体の性と性自認が一致しない者をトランスジェンダーという。

【筆者】

法律論としては、このような内心に基づいた分類を用いてはならない。

詳しくは、当サイト「同性婚訴訟 東京地裁判決の分析」の同様の項目で解説している。

(2)ア 原告1及び原告2は、いずれも男性であり、かつ同性愛者であり、居住地において共同生活を営んでいる。原告1及び原告2は、平成30年6月、福岡市が運用を開始していた「パートナーシップ宣誓制度」を利用し、パートナーシップ関係にあることを宣誓し、宣誓書受領証の交付を受けた(甲B1、2の1・2)。

原告1及び原告2は、令和元年7月5日、居住地において婚姻届を提出したが、両者が同性であることを理由に不受理とされた(甲B3)。

イ 原告3及び原告4は、いずれも男性であり、かつ同性愛者であり、居住地において共同生活を営んでいる。原告3及び原告4は、令和2年3月、熊本市が運用を開始していた「パートナーシップ宣誓制度」を利用し、パートナーシップ関係にあることを宣誓し、宣誓書受領証の交付を受けた(甲C1)。

原告3及び原告4は、令和2年3月4日、居住地において婚姻届を提出したが、両者が同性であることを理由に不受理とされた(甲C2)。

ウ 原告5及び原告6は、いずれも女性であり、かつ同性愛者であり、居住地において共同生活を営んでいる。原告5及び原告6は、令和2年3月、福岡市が運用を開始していた「パートナーシップ宣誓制度」を利用し、パートナーシップ関係にあることを宣誓し、宣誓書受領証の交付を受けた(甲D4)。

原告5及び原告6は、同年8月12日、居住地において婚姻届を提出したが、両者が同性であることを理由に不受理とされた(甲D5)。

【筆者】

上記は、「同性愛者」であることが何度も認定されているが、自己の思想、信条、信仰、感情を告白するものに過ぎず、このような事柄は法律論として区別して取扱うことのできる性質のものではない。

これは「同性愛者」に限られるものではなく、「異性愛者」を称する者も、「無性愛者」を称する者も、それ以外の「性愛」を持つと称する者も同じである。

そもそも「性愛」の分類を使っていない者もいるし、そのような分類で人を見ていない者もいるし、「性愛」を重視していない者もいるし、考えたことない者もいるのであり、「性愛」の存否や傾向を述べること自体が、特定の価値観で人を分類しようとする者の用いている一つの思想、信条、信仰に過ぎないものである。

それを公の機関が安易に受け入れて推進しようとしている状態となっているのであり、極めて不適切である。

(3) 法律の定め民法は婚姻届の受理要件として、婚姻成立の実質的要件(民法731条~736条)を満たしていること、民法739条2項やその他の法令の規定(戸籍法や戸籍法施行規則等)に違反していないことを定めており、民法及び戸籍法には、婚姻当事者が異性同士でなければならないという規定は明示的には存在しない。

他方で、民法739条1項は、婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずるとし、戸籍法74条1号は、婚姻をしようとする者は、夫婦が称する氏を届け出なければならない旨規定していること等に照らし、現在の婚姻制度として、同性同士の婚姻の届出は、不適法とされる。(以下、同性同士の婚姻を不適法とする民法及び戸籍法の諸規定を総称して、「本件諸規定」という。)

2 争点及び争点に対する当事者の主張の要旨

本件の争点は次のとおりであり、争点に対する当事者の主張の要旨は、別紙2のとおりである。なお、同別紙で定義した用語は、本文においても用いる。

(1) 本件諸規定が憲法13条、14条1項又は24条に違反しているか。

(2) 本件諸規定を改廃しないことが、国家賠償法1条1項の適用上違法であるか。

(3) 原告らの損害の発生及び数額

(4) 原告6につき、国家賠償法6条所定の相互保証があるか。

第3 当裁判所の判断

1 認定事実等

当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(1) 性的指向及び同性愛等に関する知見

ア 現在の性的指向に関する知見

性的指向の形成原因については不明確であるものの、精神衛生に関わる専門家の間では、ほとんどの場合、性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではないと考えられている。また、精神疾患と性的指向は無関係であり、自己の意思や精神医学的な療法によって性的指向が変わることはないとされている(甲A2、3、466の1・2、542、弁論の全趣旨)。

【筆者】

婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて婚姻制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。

よって、「性愛」を有する場合に、それがどのような対象に向かうかに関する「性的指向」と称するものを論じる必要そのものがないのであり、これを論じた上で判断しようとする前提そのものに誤りがある。

「自己の意思や精神医学的な療法によって性的指向が変わることはないとされている」との部分であるが、「自己の意思」で「性的指向」を変えたいと望む者もいるにもかかわらず、それを「変わることはない」と示すことは控えるべきものである。

たとえば、「異性愛から同性愛へ」「同性愛から異性愛へ」「小児性愛から成人性愛へ」「両性愛から多性愛へ」「全性愛から無性愛へ」など、様々な方面に「自己の意思」で変えたいと望む者が存在する。

それに対して、「変わることはない」と断じることは、その者の意思を否定することになるため、決して望ましいものではない。

もちろん、他者が本人の意思に反して無理に変えさせようと強制することは憲法19条の「思想良心の自由」の精神に反して許されないことは言うまでもない。

しかし、この判決が人の内心そのものを「変わることはない」と断じることそのものも、憲法19条の「思想良心の自由」を侵す判断に他ならないことを理解する必要がある。

イ 同性愛に関する知見の変遷

(ア) 欧米には、キリスト教的価値観の下、同性愛的関係を否定する考え方があり、19世紀後半に自らを同性愛者と考える人々が現れるようになると、これを処罰する又は病気として医療の対象とするようになった。この頃、ドイツの精神科医らにより同性愛の病理化を提唱する文献が執筆された。(甲A358・78~84頁)

アメリカ精神医学会が公刊した精神疾患の診断マニュアル(Diagnosticand Statistical Manual of Mental Disorders、以下「DSM」という。)のうち、1952年(昭和27年)に公刊したDSM-Ⅰでは、「同性愛」を「性的逸脱」の一つの診断名と位置づけ、「社会病質パーソナリティ障害」の大分類の下に分類した。1968年(昭和43年)に公刊したDSM-Ⅱでは、「パーソナリティ障害及びその他の非精神病性精神障害」という大分類の下に「性的逸脱」という小分類があり、その中に「同性愛」という項目が分類されている。世界保健機関(以下「WHO」という。)が1975年(昭和50年)に出した疾病分類(International Classification of Diseases、以下「ICD」という。)の第9版(ICD-9)では「性的逸脱及び障害」の項の1つに「同性愛」という分類名が挙げられていた。(甲A377)

(イ) 1970年代初頭から、同性愛の病理化に対する実証的研究による疑義及びこれを根拠とした同性愛者らの運動により、同性愛の脱病理化が進められた。アメリカ精神医学会は、1973年(昭和48年)、DSMの同性愛の項目を削除することを決定したものの、DSM-Ⅱでは新たに「性指向障害」という診断名が掲載され、1980年(昭和55年)に公刊したDSM-Ⅲにおいて、「性指向障害」を自我違和性(異質性)同性愛という限定的な概念に改め、1987年(昭和62年)に公刊したDSM-Ⅲ-Rにおいて、「自我違和性(異質性)同性愛」という名称も削除され、同性愛を「正常範囲内の差異」だとする見方をとるようになった。WHOは、1992年(平成4年)、ICD-10以降において、「同性愛」の分類名を削除し、自我違和的性指向という分類名が用いられ、「性指向自体は障害と考えられるべきではない」と明記された。

今日、同性愛それ自体は病気ではないという見方は、精神医学及び心理学の専門家の一般的見解である。

(以上につき、甲A359、377、379の1・2、382の1・2、383の1・2、384、385の1・2)

ウ 我が国における同性愛に関する知見

(ア) 明治時代以前

我が国においては、明治以前より、男色又は衆道と呼ばれる男性同士の性的な結びつきが行われ、江戸時代には少年による売春が広がり当時の幕府が男色を規制したが、欧米と異なり、男性間の性的接触そのものを違法なものとして取り締まることを目的とするものではなかった(甲A358・94~96頁)。

(イ) 明治初頭

明治政府は、明治維新後、文明開化を掲げ、社会の変革に取り組み、文明にふさわしい性の価値観が示された。この価値観はすぐに浸透したわけではなかったが、明治5年、日本では中世から鶏姦(男性同士の性行為を指す。)が行われてきたが、西洋においては鶏姦が不自然の罪と呼ばれていることからこれを禁止する鶏姦条例が制定され、翌年には法律で禁止された(明治15年に刑罰ではなく慣習によって処すべきといった意見から鶏姦を罪とする法律は廃止された。)。(甲A205・5頁、358・97~99頁)

明治24年、同性愛の病理化を提唱するドイツの精神学者の文献(前記イ(ア))の翻訳が『裁判医学会雑誌』に翻訳連載され始め、明治27年には、この連載をもとに『色情狂編』として翻訳本が出版された(甲A360、361)。また、明治39年、同性愛を精神病とした『新撰精神病學』が出版された(甲A362)。これらの文献では、同性愛が病理的な色情として紹介され、その治療法として、催眠術、臭素剤の投与、身体的労働、冷水浴及び境遇の変化等が挙げられた(甲A361、362)。

(ウ) 大正から平成まで

大正時代には、西洋の性科学が翻訳書を通して浸透するとともに、性欲学についての書籍が執筆されるようになった。大正2年、『色情狂編』は、『変態性欲心理』というタイトルで一般大衆向けに出版され、我が国でも大きな影響力を有するようになり、同性愛を変態性欲として精神病とみなす性雑誌が多く発刊された。(甲A205)

同性愛を変態性欲とする知見は我が国でも定着し、広辞苑は昭和44年出版の第2版から昭和58年出版の第3版まで同性愛を「同性を愛し、同性に性欲を感ずる異常性欲の一種」と記述した(甲A358・105頁、370の1)。

(エ) 平成以降

前記イ(イ)の欧米の脱病理化の動きを経て、厚生省(当時)は、平成7年、前記ア(イ)の性的指向単独では障害とはみなされないものとするWHOのICD-10を採用した。これを受けた日本精神神経学会も、同年、ICD-10を採用することを明らかにした。(甲A205・46頁、385の1・2)

【筆者】

婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いを行うものではないし、「性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。

よって、ここで「(1) 性的指向及び同性愛等に関する知見」と項目を立て、「ア 現在の性的指向に関する知見」、「イ 同性愛に関する知見の変遷」、「ウ 我が国における同性愛に関する知見」のように述べる必要そのものがないものである。

また、現在の婚姻制度についても、それは「異性愛」を保護することを目的とするものではないし、「異性愛者」を称する者を対象とするものでもないし、「異性愛」に基づいて制度を利用することを求めるものでも勧めるものでもない。

現在の婚姻制度が「異性愛」という特定の思想、信条、信仰、感情を保護することを目的としていたり、「異性愛者」を称する者を対象とするものとなっている場合には、それ自体で憲法違反となる。

よって、ここで「同性愛」の知見を述べたところで、婚姻制度に影響を及ぼすようなことはないし、影響を及ぼすようなことがあれば、その時点でその制度は憲法違反となることを押さえる必要がある。

(2) 婚姻制度の変遷と同性婚についての検討の有無

ア 婚姻制度は、男女の性的結合関係による種の保存を規範によって統制しようとするところに生まれ、それぞれの時代、社会には、それぞれの要請を実現するための婚姻制度があった。

【筆者】

「婚姻制度は、男女の性的結合関係による種の保存を規範によって統制しようとするところに生まれ、」との部分であるが、その通りである。

ただ、その「統制しようとするところに生まれ」るという背景には、「生殖」に関わって社会的な不都合が生じていることが原因である。

もし何らの不都合も存在しないのであれば、そもそも「規範によって統制しようとする」ことも必要ないはずだからである。

よって、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として形成されていることは明らかである。

「それぞれの時代、社会には、それぞれの要請を実現するための婚姻制度があった。」との部分であるが、おおよそその通りである。

「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な形で、夫婦の財産関係や相続関係を定めるなどしているが、そのあり方は「それぞれの時代、社会」によって方法が異なる場合がある。

欧米の婚姻制度の前提には聖書の婚姻観があり、10世紀以降教会が婚姻をサクラメントとして独占していたが、宗教改革と絶対王権の整備に伴い、国家が婚姻の成立を把握する民事婚思想が台頭し、以降民事婚が婚姻の方式の中核を占めるようになった。近代市民社会では、すべての人は平等な資格が与えられ、人間の社会的関係は、自由な意思主体者間の契約的関係となったことから、婚姻も当事者の合意という契約的成立要件が与えられる一方で、婚姻の内容はあらかじめ法によって定められるという制度としての婚姻は残存した。

(以上につき、乙2)

【筆者】

「近代市民社会では、すべての人は平等な資格が与えられ、人間の社会的関係は、自由な意思主体者間の契約的関係となったことから、」との部分から、この判決を考える際に必要となる論点を抜き出すことにする。

「すべての人は平等な資格が与えられ、」の部分であるが、これは日本法の中でも用いられている「権利能力」にあたるものである。

つまり、ここでいう「人」という個々の自然人が「権利能力」の主体となっているということである。

また、「自由な意思主体者間の契約的関係」の部分であるが、「自由な意思主体者間」とあるように、「意思主体者」となっているのは「権利能力」を有する個々の自然人である。

これに対して、この判決では、後程「カップル」という「二人一組」の人的結合関係を取り上げて、何らかの比較を試みようとする記述が見られる。

しかし、法律関係を形成する主体となるものは、「権利能力」を有する個々の自然人が単位となるのであり、「カップル」という「二人一組」を単位として論じようとしている部分は誤りである。

この判決の内容は、この判決がここで述べている「近代市民社会では、すべての人は平等な資格が与えられ」ており、「自由な意思主体者」によって法律関係が形成されるという前提となる認識を十分に持つことができていないのである。

イ 日本における婚姻制度とその要件

(ア) 民法制定以前

明治初年頃、婚姻の実質的要件は、慣習に委ねられ、統一的な実体法は存在しなかったところ、我が国最初の民法典として公布された明治23年法律第98号(旧民法)の人事編において初めて統一的な実質的要件が定められ、旧民法は施行に至らなかったものの、明治31年法律第9号の民法(以下「明治民法」という。)に受け継がれた。旧民法人事編の草案段階では、イタリア民法に倣い、「身体ノ不能力」を婚姻の目的である子孫を生殖する結果を得ないものとして婚姻の無効原因に加えようとする意見もあったが、結局そのような意見は採用に至らなかった。(甲A209、乙1)

【筆者】

「「身体ノ不能力」を婚姻の目的である子孫を生殖する結果を得ないものとして婚姻の無効原因に加えようとする意見もあったが、結局そのような意見は採用に至らなかった。」の部分について検討する。

ここでいう「婚姻の目的」の意味は、「③ 個々人の利用目的」にあたるものと捉えることが妥当と思われる。

これは、一旦、婚姻制度を利用する者は「子孫を生殖する結果」を求めているという仮定を置き、「身体ノ不能力」によってその「③ 個々人の利用目的」を達成できないことが分かった場合には「婚姻の無効原因」としてもよいのではないかとの議論である。

しかし、「結局そのような意見は採用に至らなかった。」との結論が導かれたことは、国は「③ 個々人の利用目的」には関与しないとのスタンスによるものと思われる。

また、これは個別の事例において「婚姻」を有効に成立させるか否かの論点であり、そもそも「婚姻」の枠組みが「① 国の立法目的」に従う形でどのような人的結合関係を対象としているかに関する論点を述べるものとは異なる。

そのため、「結局そのような意見は採用に至らなかった。」との結論が導かれたものと思われる。

また、当時の学説においては、婚姻の目的は心の和合や夫婦の共同生活であり、必ずしも子を得ることを目的としないという考えがあった(甲A211、213)。

【筆者】

ここには「心の和合」との記載がある。

これについて、国(行政府)は、それが記載された文献の記述は「婚姻を生殖と結びついた男女間の結合と捉えつつ,このような理解を前提とした上で生殖能力のない者の婚姻の可否を論じているもの」であることを指摘している。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ア しかしながら,我が国の婚姻制度が伝統的に生殖と結びついて理解されてきたことは,被告第2準備書面第1の2(1)及び(2)(5ないし8ページ)において引用した文献の記載等からも明らかである。

イ この点,原告らは,「婚姻ハ兩心ノ和合ヲ以テ性質ト為スモノニシテ産子ノ能力ハ一般ニ具備スヘキ條件ナレドモ,必要欠ク可ラサル條件三アラズ」と説明する文献(熊野敏三ほか「民法正義入事編巻之壹(上下)」193ページ・甲A第186号証)を引用し,「我が国の婚姻制度は,必ずしも生殖を目的どしない親密な人格的結合(『両心ノ和合』)に基づく共同生活関係に対して法的保護を与えることを中心的な目的に据えてきたものであり,現在においてもそのような前提に変更はないものと解するのが適切である」と主張する(原告ら第6準備書面 22,40ページ)。

しかし,上記文献は,上記の引用部分の前に「産子ノ能力ヲ有セサル男女ト雖モ婚姻ヲ為スヲ得ヘキカ」という問いが設けられているとおり(同号証192ページ),生殖能力が婚姻の必要条件か否かについて論じているのであって,我が国の婚姻制度が,伝統的に,必ずしも生殖を目的としない親密な人格的結合に基づく共同生活関係に対して法的保護を与えることを中心的な目的に据えてきた旨を述べるものではない。むしろ,「産子ノ能力ハ一般ニ具備スヘキ侠件」と明記されているととからすれば,上記文献は,婚姻を生殖と結びついた男女間の結合と捉えつつ,このような理解を前提とした上で生殖能力のない者の婚姻の可否を論じているものと解するのが自然であって,同文献は原告らの上記主張を補強するものではない。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【札幌・第5回】被告第3準備書面 令和2年5月15日 (P6)

恣意的な引用 Wikipedia

よって、具体的な婚姻制度の存在を前提として、その婚姻制度の効力が及ぶか否かを論じるものであり、この「心の和合」というものが「国の立法目的」となっているわけではないし、この「心の和合」というものによって、婚姻制度の枠組みを変更することができるとする理由にはならない。

また、「心の和合」という精神的な事柄については、個々人が自由に人的結合関係を形成する中で価値観として営むことは可能であるし、「組合」「会社」「宗教団体」「政党」など、様々な人的結合関係についても「心の和合」を述べることが可能であり、このような事柄を基にして婚姻制度の枠組みを決めることができるとする理由とはならないことは明らかである。

「夫婦の共同生活であり、」との部分についても、「夫婦」とは適法な婚姻関係にある男女のことであるから、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的とした具体的な婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その枠組みを利用する者をいうものである。

そのため、その「婚姻制度を利用する者」の「共同生活」について述べているだけであり、そこに法的効果や一定の優遇措置が与えられることに関して述べるものということができる。

そのことから、この「共同生活」の部分だけに着目して、婚姻制度の枠組みを変更することができるとする理由にはならない。

「必ずしも子を得ることを目的としない」との部分についても、これは婚姻制度を利用する者としての地位が適法に成立するか否かについて論じるものとして述べられているものであり、婚姻制度の枠組みが導かれる際の「国の立法目的」を示すものではない。

よって、このことを理由として婚姻制度の枠組みを変更することができるとする理由にはならない。

これらの点は、この判決がその後、特定の結論を導き出すために意図的に意味を読み替えて論じようとしていないか注意して読み解く必要がある。

(イ) 明治民法制定時

明治民法「第4編 親族」は、明治31年7月16日に施行された(甲A209)。

明治民法における婚姻は、我が国の従来の婚姻に関する慣習を前提としつつ、弊害や不明瞭な部分を法律によって補正することを目的とした(乙3)。明治政府は、婚姻制度の近代化のために妾制度や封建的身分制度を廃止したものの、国民の把握と統制の手段である戸籍制度を民法上の家族として構成し、婚姻に戸主や親の同意を必要とするなど家による統制を維持した(甲A214)。この際の婚姻は男女間のものであることが前提とされていた(乙4、5)。

当時の学説においても、婚姻は夫婦の共同生活を目的とするもので、必ずしも子を得ることを目的としないという考えがあった(乙4)。また、律令制度以来の離婚法では「無子」が棄妻の一事由とされていたが、明治民法においては、生殖能力を有しないことや生殖しないことをもって婚姻障害事由や婚姻取消・無効事由・離婚事由として規定されることはなかった(甲A209、210、553)。

【筆者】

「婚姻は夫婦の共同生活を目的とするもので、」との部分について、「婚姻」や「夫婦」の文言があることから、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的とした具体的な婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その「婚姻制度を利用する者」の「共同生活」について述べるものである。

この「婚姻は夫婦の共同生活を目的とするもので、」の部分は、「必ずしも子を得ることを目的としない」との部分と繋がっており、これは婚姻制度を利用する者としての地位が適法に成立するか否かに関して述べているものである。

よって、ここでいう「目的」の意味は、「② 制度が機能することによって生じる結果(目的)」の意味である。

そのため、この「目的」の意味は、婚姻制度の枠組みが導かれる際の「① 国の立法目的」を示すものではないことから、この「共同生活」や「共同生活を目的とする」や「必ずしも子を得ることを目的としない」の部分だけに着目して、これがあたかも「① 国の立法目的」であるかのように考えることはできず、これを理由として婚姻制度の枠組みを変更することができるということにはならない。

その後の「明治民法においては、生殖能力を有しないことや生殖しないことをもって婚姻障害事由や婚姻取消・無効事由・離婚事由として規定されることはなかった」と述べている部分についても、婚姻制度の効力の問題を述べているものであり、「① 国の立法目的」を述べるものではない。

「目的」の意味を取り違えることがないように注意する必要がある。

(ウ) 日本国憲法(昭和22年5月3日施行)制定時

明治23年施行の大日本帝国憲法は、婚姻に関する規定を置いていなかったが、これを改正する形で制定された現行の憲法(日本国憲法)では、日本軍国主義の温床とみなされた「家」制度を解体して、家族関係に個人の尊厳(自由)と平等を確立するため、婚姻に関する憲法24条の規定が置かれた(甲A136)。

憲法24条の起草過程において、その原案を作成した連合軍総司令部(GHQ)民生部のベアテ・シロタ・ゴードンは、女性の地位向上と家族の保護のために詳細な条文を起草し、その草案には、「・・・婚姻と家庭とは、両性(原文ではboth sexes)が法律的にも社会的にも平等であることは当然であるとの考えに基礎をおき、親の強制ではなく相互の合意に基づき、かつ男性の支配(原文ではmale domination)ではなく、両性の協力(原文ではcooperation)に基づくべきことを、ここに定める。・・」という文言があった(甲A135、136)。日本政府は、家族関係についての条項を憲法に規定することに消極的な姿勢を示し、一旦は婚姻に関する条項に限定しようとしたが、最終的に現在の憲法24条2項に当たる条項が復活された(甲A136)。その後の修正過程における日本側の「婚姻ハ男女相互ノ合意ニ基キテノミ成立シ」という文言を経て、最終的に大日本帝国憲法改正案22条「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」とされ、帝国議会の議論を経て、現在の憲法24条として制定された。

当該改正の目的は、婚姻の自由と夫婦関係における平等の確保を目指したものとされ、その起草過程や帝国議会での審議において、同性婚について何らの議論がなされた形跡はない。

(以上につき、前掲証拠のほか、甲A137、214、乙21、弁論の全趣旨)

(エ) 昭和22年の民法改正時

日本国憲法の制定に伴い、明治民法は、昭和22年に全面的に改正された(昭和22年法律第222号)。当該改正の提案理由は、日本国憲法13条、14条及び24条の制定に対し、明治民法の特に親族編、相続編において、当該基本原則に抵触する幾多の規定があるので、これを改正する必要があることと説明され、上記基本原則に反する戸主制度等が撤廃された。同改正に係る国会審議において、同性婚について言及された形跡はない。(乙6、7)

また、当時の学説では、婚姻意思は、その社会の通念において婚姻とみられる生活共同体を形成しようとする意思という意味で、同性婚に向けられた意思は婚姻意思に当たらず、同性婚は無効であるという考えがあった(乙9、10)。

(3) 諸外国及び地域における同性婚等に関する状況

ア 同性間の人的結合関係に関する諸制度(甲A10)

(ア) 登録パートナーシップ制度

欧米でも、前記(1)のとおり、キリスト教的価値観及び医学上の知見から同性愛自体が否定されていたが、知見の変化により制度にも変化が生じた。1989年(平成元年)、デンマークにおいて登録パートナーシップ制度が誕生し、同様に同性カップルを法的に保護するための法制度(国により名称や具体的な内容は異なるものの、以下総称して「登録パートナーシップ制度」と呼ぶことがある。)の整備がヨーロッパ諸国を中心に広がった。

登録パートナーシップ制度は、一般的に、婚姻とほとんど同じ法的効果を同性カップルに与えるものであるが、あくまで婚姻とは別のものと整理され、異性カップルにも利用を認める国もあるものの、多くの国は同性カップルのみを対象としている。また、当該制度は独立した規定によるもの、婚姻の規定を準用するもの又はその中間に分類でき、独立した規定による制度は婚姻に比べると保護の範囲が限定されており、国によって、保護の範囲が異なっている。

(イ) 法定同棲・PACS等

婚姻や登録パートナーシップ制度では、財産法・身分法・社会保障法・税法等の広範囲にわたる法的な権利及び義務がパッケージとなっているが、このような強力な法的効果を望まないカップルについて、一定の同棲関係に対して、主に財産法上の法的効果を与える法定同棲(ベルギー、スウェーデン)、当事者の契約によって権利及び義務を設定し公的機関に登録することで、第三者や国に対してカップルであることを対抗することができるようになるPACS(フランス)等の法制度を用意する国もあり、これらの諸制度は、異性カップルか同性カップルかを問わず利用することができる。

(ウ) 同性婚

婚姻は、従来異性間においてなされるものであったが、2000年(平成12年)にオランダが同性間の婚姻を容認して以来、同性間の婚姻を容認する国は着実に増加している。ただし、国によっては同性婚カップルと異性婚カップルとで一部異なる法的取扱いを行っており、その主なものとして嫡出推定規定の適用の有無、養子縁組の可否、生殖補助医療利用の可否等が挙げられる。

イ 同性間の人的結合、特に同性婚に関する各国・地域の対応

(ア) 次の各国・地域は、次に掲げる年(断りのない限り法律の制定年又は裁判所がこれを容認する判断をした年)に同性婚の制度を導入した。2022年(令和4年)10月時点における世界人口に占める同性婚を認める国の割合は約17%、世界GDPに占める同性婚を認める国の割合は約52%である。(甲A10~13、109、300、453~455、557~559)

2000年(平成12年) オランダ

2003年(平成15年) ベルギー

2005年(平成17年) スペイン及びカナダ

2006年(平成18年) 南アフリカ

2008年(平成20年) ノルウェー

2009年(平成21年) スウェーデン

2010年(平成22年) ポルトガル、アイスランド及びアルゼンチン

2012年(平成24年) デンマーク

2013年(平成25年) ウルグアイ、ニュージーランド、フランス、ブラジル及び英国(イングランド及びウェールズ)

2014年(平成26年) ルクセンブルク

2015年(平成27年) 米国、アイルランド及びフィンランド

2016年(平成28年) コロンビア(ただし施行年)

2017年(平成29年) マルタ、ドイツ、オーストリア及びオーストラリア

2018年(平成30年) コスタリカ

2019年(令和1年) 英国(北アイルランド)及びエクアドル(ただし施行年)、台湾

2021年(令和3年) スイス及びチリ

2022年(令和4年) スロベニア及びキューバ

(イ) 以下の各国・地域の最高裁判所に当たる司法機関で、同性間の婚姻を認める法律の規定を合憲とする司法判断等又は同性間の婚姻を認めない法令を違憲とする司法判断等が示された。

カナダ(平成16年)及びスペイン(平成24年)で、同性間の婚姻を認める法律の規定を合憲とする司法判断等が示された(甲A11)。

南アフリカ(平成18年)、米国(平成27年)、コロンビア(平成28年)、オーストリア(平成29年)、台湾(平成29年)、コスタリカ(平成30年)及びスロベニア(令和4年)で、同性間の婚姻を認めない法令を違憲とする司法判断等が示された。(甲A11、12、14、16の1・2、327、558)

(ウ) 他方、ロシアでは、1993年(平成5年)の刑法典改正によって同性愛行為が処罰対象から外されたが、2013年(平成25年)、連邦レベルの規制として「伝統的な家族関係を否定する情報から未成年者を保護するために連邦法「健康及び発達に害を及ぼし得る情報から未成年者を保護する法律」第5条及びその他個別の連邦法を改正する法律」が成立し、未成年者に対する同性愛の宣伝行為が禁止された。憲法裁判所は、2014年(平成26年)、非伝統的な性的関係の宣伝行為の禁止は憲法に違反しないと判断した。

ベトナムでは、2014年(平成26年)に改正婚姻家族法が成立し、婚姻の禁止事項から同性婚が除かれる一方で、「国家は同性者同士の婚姻を認めない。」と明記した。

イタリアでは、憲法裁判所が、2010年(平成22年)に、同性婚を認めていない民法の規定は憲法に違反しないと判断する一方で、2014年(平成26年)、同性の当事者間の権利及び義務を適切に定めた婚姻とは別の形式が同国に存在しないことは違憲であると判断した。また、ヨーロッパ人権裁判所は、同性カップルの承認及び保護のための法的枠組みを提供しないことはヨーロッパ人権条約8条違反に当たると判断した。このような判断を受けて、2016年(平成28年)にイタリアにおける登録パートナーシップ制度が法制化された。当該制度の利用による法的権利義務は、基本的に婚姻に関する規定が準用されているが、貞操義務の有無や養子縁組に関する規定の有無といった違いもある。

韓国では、2016年(平成28年)、ソウル西部地方法院が、同性婚の可否について、一般国民の意見の収斂等を経て国会の立法的決断によって解決されるべきであって、司法による新しい解釈又は類推解釈を通じて解決できる問題ではないと判断した。

(以上につき、甲A10)

【筆者】

上記では、「同性間の人的結合関係」をその国の法制度によって位置付けているものが取り上げられている。

(それぞれの国は、それぞれの国の社会事情に応じて、そこで生じる問題を解決することを目的として法制度を定めているだけであるから、ここで日本法のいう『婚姻』という概念と完全な対応関係にあるわけではない。そのため、『婚姻』という言葉を使って同一の概念であるかのように扱うことには抵抗がある。)

しかし、外国では、「一夫多妻型」の制度を立法している場合もあるのであり、「同性間の人的結合関係」のみを取り上げて論じようとすることは、特定の結論を導き出すために恣意的に視野を狭めようとするものとなるため妥当ではない。

【参考】「一夫多妻制が認められているところが世界にはあるって言ったらどうなる」 Twitter

【参考】一夫多妻制 Wikipedia

ウ 国連等の動きについて(甲A467)

ヨーロッパ人権裁判所が、1981年(昭和56年)に北アイルランドのソドミー法(同性愛者の性行為を刑罰で禁止する法律)がヨーロッパ人権条約第8条の私生活の尊重を受ける権利に反すると判断した後、同裁判所でソドミー法が同条を侵害するという判例が確立された。国連自由権規約人権委員会は、1994年(平成6年)、ソドミー法の自由権規約適合性の判断において、自由権規約2条1項(差別なき権利の享有)及び26条(法の下の平等)の差別禁止分類としての「性(sex)」又は「その他の地位(other

status)」に性的指向の概念が含まれるとの解釈を示し、2003年(平成15年)や2007年(平成19年)には同性同士のパートナー関係に、少なくとも事実婚と同等の保障をしないことは、性的指向に基づく差別という解釈を示した。

このようなヨーロッパ人権条約の解釈、その後の国際人権の専門家による同性愛の権利内容の定式化や各国による同性愛を人権課題とする共同声明等の動きも受けて、国連人権理事会は、2011年(平成23年)、「人権、性的指向及び性自認」の決議を採択した(甲A392の1・2)。同決議は、世界のあらゆる地域での、性的指向及び性自認を理由とした暴力や差別に重大な懸念を表明し、人権高等弁務官に対し、差別的な法律や法の運用、性的指向や性自認を理由とする個人に対する暴力について、同年12月までに、全世界的な調査を行うことを要請し、その報告を受け討議するためのパネルを開催すること、この問題に引き続き取り組むことを謳っている。

(4) 我が国における同性愛者への対応等に関する状況

ア 政府・地方公共団体の対応

(ア) 政府の対応

平成12年、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律が成立し、同法に基づく基本計画や啓発活動強調事項の中には、性的指向を理由とする偏見と差別を無くすことが掲げられた(甲A17、18)。それ以降、政府は、男女共同参画社会法に基づく基本計画(平成22年、27年、令和2年)、自殺対策基本法に基づく自殺総合対策大綱等(平成24年、29年、令和4年)、文部科学省発出の教育に係る通知(平成27年、28年)、男女雇用機会均等法に基づく指針(平成28年)、労働施策総合推進法に基づく告示(令和2年)等において、性的指向・性自認に関する理解とこれに基づく差別等の禁止を推奨してきた(甲A184、395、397、398、400、555、弁論の全趣旨)。また、政府は、平成23年、前記(3)ウの「人権、性的指向及び性自認」の決議に賛成している(甲A392の1・2)。

(イ) 地方自治体の対応

諸外国の動向を受けて、地方自治体の中で同性婚の容認を求める声が揚がり、平成27年の東京都渋谷区での導入を皮切りにパートナーシップ認定制度(以下、各種違いはあるものの、我が国の地方自治体が導入する同制度を総称して、「パートナーシップ制度」と呼ぶ。)の導入が広がった。同制度は、各地方自治体により目的、効果、形式等が異なるものであるが、人権や個人の尊厳の尊重、多様な生き方の承認及び安心して暮らせる社会やまちづくりを主な目的として、同性カップルを公的に認定するための制度であり、登録パートナーシップ制度とは異なり、法的効果を生じさせるものではない。地方自治体によっては、地方公共団体間での相互利用を可能とする例や同性パートナーの子を含めたファミリーシップ証明も可能とする例もあり、制度を利用することで市営住宅の申込み等一部の行政サービスの対象となるところもある。(甲A10、164、393、394、601、602、604)

令和4年11月1日時点で、パートナーシップ制度を導入した地方自治体の累計数は242、日本の総人口に対する導入自治体の人口カバー率は62.1%である(弁論の全趣旨)。

全国20の指定都市の市長による指定都市市長会は、平成30年、各公共団体のパートナーシップ制度の広がりの状況も踏まえて、国がパートナーシップ制度を含めた性的少数者への理解促進や自治体の取組を促進するような支援を行うことが必要といった内容の国への要請を採択した(甲A44、45)。

【筆者】

地方自治体のパートナーシップ制度について述べられている。

しかし、地方公共団体の制定する「条例」や「規則」、「要綱」などは、国会の制定する法律に違反してはならないため、民法に定められた婚姻制度に抵触するものとなっている場合には違法となる。

下記で条例制定権の限界に関する判例を読み取る。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

すなわち、地方自治法一四条一項は、普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて同法二条二項の事務に関し条例を制定することができる、と規定しているから、普通地方公共団体の制定する条例が国の法令に違反する場合には効力を有しないことは明らかであるが、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかによつてこれを決しなければならない。例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によつて前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同一の目的に出たものであつても、国の法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。�

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反 最高裁判所大法廷 昭和50年9月10日 (PDF) (徳島市公安条例事件)

この判例によれば、下記の場合には、「地方公共団体」において「パートナーシップ制度」を導入していることは、違法となる。

◇ 「国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるとき」

◇ 条例の「適用によつて」、国の法令「の規定の意図する目的と効果を」「阻害する」場合

そこで、民法上の婚姻制度の「趣旨、目的、内容及び効果」を検討すると婚姻制度の立法目的と、その達成手段は下記のように整理することができる。

〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること

(→ 達成手段:嫡出子として父親を特定することができる状態で生まれることを重視)

〇 潜性遺伝子の発現した個体が高い確率で生じることを抑制すること

(→ 達成手段:貞操義務と嫡出推定、再婚禁止期間によって遺伝的な父親を極力特定し、それを基に遺伝的な近親者を把握し、近親婚を認めないことによって『近親交配』に至ることを防止)

〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと

(→ 達成手段:未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定。一夫一婦制。重婚や重婚状態、複婚や複婚状態の防止。)

〇 母体を保護すること

(→ 達成手段:婚姻適齢を設定)

「パートナーシップ制度」の内容が、これらの目的を達成することを阻害するものとなっている場合には、民法の婚姻制度に抵触して違法となる。

婚姻制度は遺伝上の父親を特定することにより、その者にも子に対する養育の責任を担わせることによって、「子の福祉」を実現しようとするものとなっていることから、父親を特定することができない人的結合関係に対して何らかの優遇措置を与えることは、この目的を達成することを阻害することになるから、婚姻制度に抵触して違法となる。

また、「パートナーシップ制度」の内容が「男女二人一組」の形であるとしても、そこに「貞操義務」が設けられていないのであれば、結局は制度の内容に従って適法な行動をしていたとしても、子の母親となる者は「パートナーシップ制度」を利用する相手方とは異なる他の男性との間で生殖を行っている可能性を排除することができないことから、父親を特定することができなくなるため、このような人的結合関係に対して何らかの優遇措置を与えることは、婚姻制度に抵触して違法となる。

婚姻制度は遺伝上の父親を特定することにより、その父親にも子に対する養育の責任を担わせることによって「子の福祉」を実現しようとするものであるから、婚姻制度を利用しない人的結合関係に対しては意図的に優遇措置を与えないことにより、「生殖」によって子供をつくる者が婚姻制度を利用することによって遺伝的な父親を特定できる人的結合関係を形成するようにインセンティブを与えるものとなっている。しかし、国民が「パートナーシップ制度」を利用することにより、婚姻制度を利用した場合と同様の優遇措置や類似した優遇措置を得られることを理由に、婚姻制度を利用するのではなく「パートナーシップ制度」を利用することに安住してしまうことになれば、婚姻制度が遺伝的な父親を特定することによって達成しようとした立法目的の達成を阻害することになる。よって、婚姻制度とは異なる選択肢として「パートナーシップ制度」を設け、婚姻制度と同様の優遇措置や類似した優遇措置を得られるようにすることは、婚姻制度に抵触して違法となる。

(ここで『婚姻制度とは異なる選択肢として』と記載している意味は、『企業間パートナーシップ』『商工業パートナーシップ』『貿易におけるパートナーシップ』など、婚姻とはまったく関わらない制度については、婚姻制度には抵触しないことを意味するものである。単に地方公共団体の政策担当者が『パートナーシップ制度』について『婚姻制度とは異なる制度である』と言い張るだけで、その『パートナーシップ制度』が民法の婚姻制度に違反しなくなって適法となるわけではなく、その『趣旨、目的、内容及び効果』が実質的に婚姻制度と競合したり、影響を与えることになるかどうかを判断することが必要である。)

婚姻制度には、遺伝上の父親を特定することによって近親者の範囲を把握し、それらの者との間で婚姻制度を利用できないことにすることで、「近親交配」に至ることを防ぎ、潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現することを防ぐ目的がある。この観点から、「女性同士の組み合わせ」に対して優遇措置を与えることは、遺伝的な父親を特定することができない関係の中で子供を産むことを促進する作用を持つものとなるから、遺伝的な近親者の範囲を把握することができなくなり、子供の世代において意図せずに「近親交配」に至る確率が高くなる。そうなれば、婚姻制度が潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現することを防ごうとする意図を達成することができなくなるのであり、婚姻制度の立法目的の達成を阻害することになる。よって、「パートナーシップ制度」の内容が、「女性同士の組み合わせ」(『女性三人以上の組み合わせ』であっても同様)に対して婚姻制度と同様の、あるいは類似する優遇措置を与えることは、婚姻制度に抵触して違法となる。

さらに、「パートナーシップ制度」においても婚姻制度と同様の、あるいは類似した優遇措置を得られることを理由として、同性間の人的結合関係を結んで「パートナーシップ制度」を利用する者が増えた場合には、制度を利用していない男女の数の不均衡が生じることにより、「子を持ちたくても相手が見つからずに子を持つ機会に恵まれない者」が増えることに繋がる。これは、婚姻制度が「男女二人一組」の形に限定することによって、「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らそうとする立法目的の達成を阻害するものとなるから、婚姻制度に抵触して違法となる。

さらに、「パートナーシップ制度」の中には、「性愛(性的指向)」という特定の思想や信条、感情を保護することを目的としているものがあり、このような目的をもって制度を立法することは憲法20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。

他にも、ある特定の人的結合関係の間に生じる「性愛(性的指向)」のみを制度の対象とし、それ以外の人的結合関係の間に生じる「性愛(性的指向)」を制度の対象としていないことは、個々人の内心に基づいて区別取扱いをするものであるから、憲法19条の「思想良心の自由」に抵触して違憲となるし、そのような区別取扱いは、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。

加えて、憲法24条の「婚姻」の文言は、「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約して規律する趣旨を有しており、もし「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法した場合には、24条の「婚姻」の文言に抵触して違憲となる。

なぜならば、憲法24条が「婚姻」の内容に対して立法裁量の限界を画することによって、法律上の「婚姻」の制度を規律しているにもかかわらず、その憲法24条の制約を回避する形で制度を立法することができることになれば、憲法24条の規定そのものが有する効力が損なわれた状態となり、24条の規定が骨抜きとなるからである。

よって、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである以上は、その「生殖と子の養育」に関わる制度については、24条の「婚姻」の文言が一元的に集約して規律する趣旨を有しており、これを離れて「生殖と子の養育」に関わる制度を立法することはできない。

そのため、ここでいう「パートナーシップ制度」の内容が「生殖と子の養育」に関わる制度となっている場合や、「生殖と子の養育」に影響を与えることが考えられる制度となっている場合には、そのこと自体で憲法24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。

その他、「パートナーシップ制度」は「二人一組」を前提とするものとなっているが、婚姻制度のような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的との関係で、一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができる「男性」と「女性」の揃う「二人一組」を対象としてその目的の実現を目指すものとは異なるものであるから、そのような目的を有しない「二人一組」の間に何らかの制度を設けることは、「三人一組」や「四人一組」などの他の様々な人的結合関係との間で異なる取扱いをすることを正当化することのできる理由はないし、何らの制度も利用していない者との間でも合理的な理由を説明することのできない差異を生じさせることになる。

そのため、「二人一組」の人的結合関係のみを「パートナーシップ制度」の対象としていることについても、憲法14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。

よって、このように「パートナーシップ制度」が民法上の婚姻制度や憲法上の規定に抵触するか否かの論点が存在するにもかかわらず、あたかも「パートナーシップ制度」が適法な制度であるかのような前提に基づいて論じていることは妥当でない。

「パートナーシップ制度」が法律に違反するか否かそのものが、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段となる枠組みの当否の問題に直接的に関わっているにもかかわらず、これを論じずに「パートナーシップ制度」が適法に成立することができることを前提に話を進めている点で、十分な検討を行っているとはいえない。

詳しくは当サイト「パートナーシップ制度」で解説している。

(ウ) 国会での議論

平成21年、衆議院法務委員会において、外国で同性婚を可能とする証明書を法務省が発行することについて質問が行われ(甲A55)、平成25年に同性パートナーの在留資格について質問が行われ(甲A56)、平成27年には、参議院本会議において同性婚と憲法の関係についての質問が行われた(甲A57)。このうち、平成27年の質問に対し、当時の内閣総理大臣は、憲法24条は、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立すると定めており、現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されていないこと、同性婚を認めるために憲法改正を検討すべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要すると答弁した(甲A57)。

野党は、令和元年6月3日、同性婚を可能とするために必要な法整備を行い婚姻の平等を実現するための民法の一部を改正する法律案を国会に提出したが、審議がされないまま令和3年10月14日、衆議院の解散により廃案となった。上記以降、国会の委員会又は本会議において、同性婚及び同性愛カップルの法的保護に関する質疑は行われているものの、これらに対する政府の答弁は概要上記のものから変わっていない(甲A58~63、69~71、83~88、110~112、267~291、405、424~426、636、637、639~653)。

イ 同性婚に関する意識調査

(ア) 平成27年

河口和也広島修道大学教授(以下「河口教授」という。)を研究代表者とするグループが、全国の20歳から79歳の男女に対して行った調査(有効回答者1259名)によれば、「同性どうしの結婚を法で認めること」について、賛成が14.8%、やや賛成が36.4%、やや反対が25.3%、反対が16.0%、無回答が7.5%であった。このうち、20~30代の72.3%、40~50代の55.1%は賛成又はやや賛成と回答したが、60~70代は32.3%が賛成又はやや賛成と回答し、56.2%は反対又はやや反対と回答した。(甲A74・152、155頁)。

毎日新聞社が、有権者に対して行った世論調査(有効回答者1018名)では「同性婚」について「賛成」が44%、「反対」が39%、「無回答」が17%であった(甲A75)。

朝日新聞社が行った世論調査では、「男性同士、女性同士の結婚を法律で認めるべきだと思いますか」について、「認めるべきだ」が41%、「認めるべきではない」が37%であった(甲A266)。

(イ) 平成29年

NHKが、全国18歳以上の国民に対して行った世論調査(有効回答者2643名)では、「男性どうし、女性どうしが結婚することを認めるべきだ」について、「そう思う」が50.9%、「そうは思わない」が40.7%、「わからない、無回答」が8.4%であった(甲A76、77)。

朝日新聞社が、有権者に対して行った世論調査では、同性婚を法律で認めるべきが49%、認めるべきでないが39%であった。このうち、18~29歳、30代では「認めるべきだ」が7割を超えているのに対し、60代では「認めるべきだ」「認めるべきではない」がともに42%と拮抗、70歳以上では「認めるべきだ」が24%、「認めるべきではない」が63%となった。(甲A78、79)

(ウ) 平成30年

国立社会保障・人口問題研究所が、全国の配偶者のいる女性に対して行った全国家庭動向調査(有効回答者6142名)によれば、「男性どうしや、女性どうしの結婚(同性婚)を法律で認めるべきだ」について「まったく賛成」が20.3%、「どちらかといえば賛成」が49.2%、「どちらかといえば反対」が22.2%、「まったく反対」が8.3%であった(甲A104・72頁)。

(エ) 令和元年

河口教授を研究代表者とするグループが、全国の20歳から79歳の男女に対して行った調査(有効回答者2632名)によれば、「同性どうしの結婚を法で認めること」について((ア)と同様の質問)、賛成が25.8%、やや賛成が39.0%、やや反対が19.4%、反対が10.6%、無回答が5.2%であった。このうち、20~30代の81%、40~50代の74%は賛成又はやや賛成と回答したが、60~70代は47.2%が賛成又はやや賛成と回答し、43.4%は反対又はやや反対と回答した。(甲A170)

日高庸晴宝塚大学看護学部教授が、性的少数者に対して行ったオンライン調査(有効回答者1万769名)によれば、対象者全体の60.4%が異性婚と同じ法律婚の同性間への適用を望んでいると回答した(甲A172)。

「働き方と暮らしの多様性と共生」研究チームが、18~59歳の大阪市民に対して行ったアンケート(有効回答者4285名)によれば、「同性カップルが法的に結婚できる制度」に「賛成」が51.5%、「やや賛成」が31.3%、「やや反対」が8.9%、「反対」が6.8%であった(甲A105・54頁)。

(オ) 令和2年

朝日新聞社が、全国の有権者に対して行った調査(有効回答者2053名)によれば、同性婚について、「賛成」又は「どちらかと言えば賛成」が46%、「どちらとも言えない」が31%、「反対」又は「どちらかと言えば反対」が23%であり、平成17年の有権者を対象として行った調査と比較すると賛成意見が14%増加した。このうち、与党である自由民主党支持層でも「賛成」又は「どちらかと言えば賛成」が41%、「反対」又は「どちらかと言えば反対」が29%であった。(甲A171)

(カ) 令和3年

朝日新聞社が、全国の有権者に対して行った世論調査(有効回答者1564名)では、「男性同士、女性同士の結婚を法律で認めるべきだと思いますか」について((ア)と同様の質問)、「認めるべきだ」が65%、「認めるべきでない」が22%であった。このうち、18~29歳、30代では「認めるべきだ」が8割を超え、60代では「認めるべきだ」が66%、70歳以上では「認めるべきだ」が37%、「認めるべきではない」が41%となった。(甲A266、409)

NHKが、全国18歳以上の者に対して行った世論調査(有効回答者1508名)では、男性同士、女性同士の結婚も認めるべきだという意見について、「賛成」が27.9%、「どちらかといえば、賛成」が28.8%、「どちらかといえば、反対」が18.6%、「反対」が18%であった(甲A624の1・2)。

(キ) 令和4年

毎日新聞社が、全国の有権者に対して行った世論調査(有効回答者1315名)では、同性婚を法的に認めるべきかどうかについて、「認めるべきだ」が46%、「どちらともいえない」が37%、「認める必要はない」が16%であった(甲A625の1・2)。

ウ 性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律

性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律(平成15年法律第111号、平成16年7月16日施行)3条1項は,性同一性障害者につき性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として、「現に婚姻をしていないこと(同項2号)を定めているところ、最高裁判所は、同規定について、現に婚姻をしている者について性別の取扱いの変更を認めた場合、異性間においてのみ婚姻が認められている現在の婚姻秩序に混乱を生じかねない等の配慮に基づくものとして、合理性を欠くものとはいえないから、国会の裁量権の範囲を逸脱するものということはできず、憲法13条、14条1項、24条に反するものとはいえないと判断した(同裁判所令和元年(ク)第791号同2年3月11日第二小法廷決定)。

【筆者】

この段落と関連する内容について、当サイト「性別と思想」で解説している。

国(行政府)の主張でも少し記載がある。

【札幌・第5回】被告第3準備書面 令和2年5月15日 (P7)

エ 婚姻に関する意識調査

(ア) 内閣府の平成17年版国民生活白書によれば、18~40歳の未婚者に対しての「自分の一生を通じて考えた場合、あなたの結婚に対するお考えは、次のうちどちらですか」という質問に対し、「いずれ結婚するつもり」と回答した割合は、昭和57年から平成14年までの毎年全ての調査で9割を超えており、同年の調査では、「結婚している友人は幸せそうだと思うか」という質問に対し、「当てはまる」と回答した割合はいずれの世代でも5割を超えていた(甲A301・16頁)。

(イ) 厚生労働省の平成25年版厚生労働白書によれば、世論調査において、「人は結婚するのが当たり前だ」と回答した割合は平成20年時点で約35%であり、平成3年と比較すると約10%低下しており、「必ずしも結婚する必要はない」という考え方への賛成が増加する一方で、未婚者に対しての生涯の結婚意思の質問に対し、「いずれ結婚するつもり」と回答した割合は、昭和57年から平成22年までの毎年全ての調査で90%を超えていた(甲A303・59、66頁)。

(ウ) 内閣府の平成26年度結婚・家族形成に関する意識調査によれば、20歳~39歳の未婚・既婚の男女に対しての「あなたは結婚についてどのようにお考えですか」という質問について、「必ずした方が良い」が14%、「できればした方が良い」が54.1%、「無理してしなくても良い」が29.3%、「しなくて良い」が1.7%、「無回答」が0.9%であった(甲A304・35頁)。

このうち、結婚を希望する未婚の者に対する「結婚したい理由」は、「家族を持ちたい」、「子供が欲しい」がいずれも70.0%、「好きな人と一緒にいたい」が68.9%、「老後に一人でいたくない」が49.3%、「両親や親戚を安心させたい」が49%であった(甲A304・43頁)。

(エ) 国立社会保障・人口問題研究所の平成27年社会保障・人口問題基本調査(結婚と出産に関する全国調査)によれば、18~34歳の未婚者に対しての、「自分の一生を通じて考えた場合、あなたの結婚に対するお考えは、次のうちどちらですか」について、「いずれ結婚するつもり」が男性85.7%、女性89.3%であった。また、「結婚に利点がある」と回答したものは、男性が64.3%、女性が77.8%であり、具体的な利点としては「自分の子どもや家族をもてる」と回答した者が男性35.8%、女性49.8%で最も多かった(甲A305)。

オ 令和元年の婚姻に関する統計

政府の調査、国立社会保障・人口問題研究所の資料等によれば、令和元年の我が国の婚姻に関する状況として、以下の事実が認められる。

(ア) 婚姻件数は59万9007組、婚姻率(年間婚姻件数を総人口で除した上で1000を乗じた割合)は4.8%であり、婚姻件数100万組以上、婚姻率10%以上であった昭和47年をピークに減少傾向にある(甲A306、309の4)。

(イ) 合計特殊出生率(15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの)は、1.36%となり、昭和48年の2.14%から低下傾向にある(甲A308)。

全世帯のうち、児童のいる世帯が占める割合は21.7%であり、昭和61年の46.2%から年々減少している(甲A307・7頁)。

また、嫡出でない子の出生割合は約2.3%である(甲A309の3)。

【筆者】

日本国の「嫡出でない子の出生割合」は他国とは大きく異なっており、婚姻制度の内容や機能が他国とは異なることは明らかである。

【参考】男女格差を失くすと豊かな一夫多妻的な社会になる 2016.10.05

【参考】表4-18 嫡出でない子の出生数および割合:1920~2015年

外国の法制度と比較する際には、外国語を翻訳する者がある制度に対して「婚姻」という同一の言葉を充てて説明しているからといって、それぞれの国の間でまったく同一の制度を指していることにはならないことに注意する必要がある。

カ 各国、各団体の動向等

(ア) 国連自由権規約委員会又は社会権規約委員会は、平成20年10月、平成25年5月、平成26年8月及び令和4年11月、日本に対して発出した総括所見等において、同性カップルの人権状況について懸念を示し、同性カップルの権利保障について具体的施策を求める趣旨の勧告を行った。うち、令和4年11月に国連自由権規約委員会が発出した総括所見では、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル及びトランスジェンダーの人々が、特に公営住宅、戸籍の性別変更、法律的な結婚へのアクセス及び矯正施設での処遇において、差別的な扱いに直面していることを示す報告に懸念を抱いている(自由権規約第2条及び26条)と述べ、締結国が行うべきことの1つとして同性カップルが公営住宅へのアクセスや同性婚を含め、規約に規定された全ての権利を締約国の領域の全てで享受できるようにすると述べている(甲A80の1~82の2、560の1・2)。

(イ) 在日アメリカ商工会議所は、2018年(平成30年)9月、日本政府に対し、同性カップルにも婚姻の権利を認めるように提言し、同意見書について、令和4年11月までに、在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所、在日英国商工会議所、在日カナダ商工会議所、在日デンマーク商工会議所、在日アイルランド商工会議所、在日ベルギー・ルクセンブルグ商工会議所、欧州ビジネス協会及び多数の日本企業、法律事務所等が賛同している(甲A53、54、614)。

(ウ) 日本弁護士連合会は、令和元年、国は同性婚を認め、これに関連する法令の改正を速やかに行うべきであるとの内容の意見書を取りまとめ、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣及び法務大臣に提出した(甲A48、49)。各地の弁護士会連合会、弁護士会でも令和4年11月までに5弁護士会連合会、15弁護士会等から同性婚の実現を要請する意見書、会長声明、宣言等が発出されている(甲A46、47、103、226~232、292~296、450~452、541、621、622)。

2 争点(1)(本件諸規定が憲法13条、14条1項又は24条に違反しているか。)について

(1) 婚姻の本質は、両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるところ(最高裁判所昭和61年(オ)第260号同62年9月2日大法廷判決・民集41巻6号1423頁参照)、婚姻は、①両当事者が上記意思を持って共同生活を開始することを、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生じ(民法739条1項)、②民法は、親族関係(725条)、共同親権(818条)、配偶者の遺留分を含む相続権(890条、900条1号ないし3号及び1042条)、離婚時の財産分与(768条)、配偶者居住権(1028条)のほか、夫婦同氏の原則(750条)、夫婦の同居、協力及び扶助の義務(752条)、夫婦間の契約の取消権(754条)、夫婦の財産関係(755条)、夫婦財産契約の対抗要件(756条)、婚姻費用の分担(760条)、日常の家事に関する債務の連帯責任(761条)、夫婦間における財産の帰属(762条)等の夫婦間の権利義務を発生させる。また、婚姻により、③戸籍制度による家族関係の公的認証(戸籍法6条)が与えられるとともに、これを基礎として、④所得税・住民税の配偶者控除(所得税法2条、83条、83条の2、地方税法34条)、相続税の軽減(相続税法19条の2)、配偶者としての在留資格の付与(出入国管理及び難民認定法2条の2)、遺族年金の付与(国民年金法37条、厚生年金保険法59条)、犯罪被害者給付制度における遺族給付金の支給(犯罪被害者等の給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項1号)等の利益、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律による保護、裁判における証言拒否特権(民事訴訟法196条、刑事訴訟法147条)等の各種権利が与えられる。

【筆者】

「婚姻の本質は、両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにある」との記載があるが、文言上の誤りと、法的な意味における用い方の誤りがある。

■ 文言上の誤り

この「婚姻の本質」と称する説明は、下記の最高裁判決を参考としているものであるが、最高裁判決をそのまま抜き出したものとはなっていないことに注意が必要である。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2 思うに、婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにあるから、夫婦の一方又は双方が既に右の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至つた場合には、当該婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失つているものというべきであり、かかる状態においてなお戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえつて不自然であるということができよう。しかしながら、離婚は社会的・法的秩序としての婚姻を廃絶するものであるから、離婚請求は、正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであつてはならないことは当然であつて、この意味で離婚請求は、身分法をも包含する民法全体の指導理念たる信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要するものといわなければならない。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

まず、最高裁判決においては明確に「両性」と書かれているが、この福岡地裁判決では「両当事者」に変えられている。

この福岡地裁判決が最高裁判決に示された文面を正確に引用していない背景には、この裁判官が「婚姻」の内容について「両性」という「男女」を意味する言葉を用いてその範囲が確定されている事実を意図的に排除することによって、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた枠組みであることを原因とした「婚姻」という概念そのものに含まれた内在的な限界を考慮することなく、それを超える人的結合関係を「婚姻」の中に含めるという特定の結論を導き出すために、恣意的に文言を変更している可能性が考えられる。

これは、そのような意図に基づいて最高裁判決に示された「両性」の文言を「当事者」という文言に変更しているのであれば、「婚姻」という概念そのものに含まれた内在的な限界を何ら考慮することなく恣意的な形で結論を導き出そうとする不正であるし、最高裁判決で用いられた文面の意味を改竄するものということができ、解釈の過程を誤った違法なものというべきである。

法解釈は、論理的整合性の積み重ねによって結論を正当化することが可能となるのであり、解釈の過程で根拠となっている判例の文章の意味を読み替えたり、文言を勝手に変更したり、文章の内容を改竄することは、不正であり、違法な手続きということができる。

このような解釈の過程に不正、違法が含まれている場合には、根拠となっているもともとの条文や判例との間で完全に断絶するものとなるのであり、その結論は正当化することはできないことになる。

よって、この判決が「婚姻の本質」と称している説明を根拠として、何らかの解釈を行おうとしても、もともとの「婚姻の本質」と称している説明そのものが、具体的な条文やそれを基にして示された最高裁判決の文面の意味や内容から切り離された不当な内容であることになるから、それを根拠とした解釈や判断の枠組みについても、正当化することができないことになる。

下記の記事でも、最高裁判決では「両性」と示されていることや、「夫婦」の文言を前提としているものであることが説明されている。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

もっとも昭和62年9月2日の最高裁大法廷判決は、「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むこと」としているが、この定義に続いて「夫婦」の言葉も見え、最高裁は、男女のカップルの共同生活を「婚姻」としているように読める〔最高裁判所大法廷 昭和61年(オ)260号 判決〕。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

生殖可能性のない同性婚を法律で認める理由はない…憲法学の専門家が「同性婚の法制化」にクギを刺す理由 2023/02/18

国(行政府)の主張においても「両性」と示されていることが述べられている。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

なお、控訴人らは、前記④のとおり、有責配偶者からの離婚請求の可否が争点となった事案において、最高裁昭和62年9月2日大法廷判決(民集41巻6号1423ページ)が、「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにある」と判示している点をとらえて、「カップル間の自然生殖可能性の有無は問題とされていない」旨主張するところ、同判決は、「両性」すなわち「一人の男性と一人の女性」を前提として判示しているものであることからすれば、控訴人らの主張のようには解されないところである。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【東京一次・第1回】控訴答弁書 令和5年6月23日 PDF (P27)

最高裁判決には、明確に「両性」と書かれており、「婚姻の本質」の意味についても「男女」であることを前提としているものである。

■ 法的な意味における用い方の誤り

次に、この最高裁判決が「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにある」と説明している根拠を検討する。

なぜならば、もし最高裁判所の裁判官が何らの根拠もなく独断で決めているとすれば、その時々の気分によって「婚姻の本質は、子供を産むことにある」や「婚姻の本質は、一夫多妻である」、「婚姻の本質は、親の決めた相手と結ばれることである」と述べてしまえば、それが絶対的な定義となってしまうことを意味するのであり、法の支配、法治主義を逸脱することになって妥当でないからである。

・ 「両性」との部分は、婚姻制度が「男性」と「女性」を要件としていることから導かれる。

・ 「永続的な」との部分は、婚姻制度には有効期限がなく、利用者が死亡するまで利用することができるという点から導かれる。

(もし婚姻制度が改正されて有効期限が定められることがあるとすれば、この『永続的な』との説明は根拠を失ってなくなることになる。)

・ 「精神的及び肉体的結合を目的として」との部分は、婚姻制度が相互の協力を求めていることや、「貞操義務」があることから導かれる。

憲法

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

② (略)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

民法

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(『貞操義務』のある制度を読み解くことによって『肉体的結合』と表現しているのであり、もし『貞操義務』がなければ『肉体的結合』という表現は導かれないことになる。)

・ 「共同生活を営む」との部分は、婚姻制度が「同居義務」を定めていることから導かれる。

民法

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(同居、協力及び扶助の義務)

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このように、最高裁判決の示す「婚姻の本質」と称する説明は、立法目的を達成するための手段として設けられた具体的な婚姻制度の枠組みが存在することを前提とし、その婚姻制度を利用する者の間で生じる法律関係について示されているものである。

立法目的:国の立法目的

↓

達成手段:婚姻制度の枠組み

↓

法律関係:「婚姻の本質」と称する説明

この「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な婚姻制度の枠組みが存在することに依存して、その法律関係を示すために導かれた説明であることから、婚姻制度が形成される際の「国の立法目的」を説明したものとは異なる。

よって、「婚姻の本質」と称する説明が、具体的な婚姻制度の上位概念として存在するわけではないし、婚姻制度を構築する際の「国の立法目的」を示したものでもない。

そのため、この「婚姻の本質」として説明されているものを根拠として具体的な婚姻制度の枠組みを変更するための根拠とすることはできず、同性間の人的結合関係を「婚姻」として扱うことができるか否かを判断するための基準とすることができる性質のものではない。

また、この最高裁判決の「婚姻の本質」と称する説明では「真摯な意思をもって」との記述がある。

これは、法律上において具体的な婚姻制度が存在することを前提として、その婚姻制度を利用する者の間で法的拘束力を発生させることが妥当であるかどうかという問題において、「婚姻意思」を満たすものとして有効性を保つべきであるか否かに関係して論じられているものである。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2 思うに、婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにあるから、夫婦の一方又は双方が既に右の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至つた場合には、当該婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失つているものというべきであり、かかる状態においてなお戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえつて不自然であるということができよう。しかしながら、離婚は社会的・法的秩序としての婚姻を廃絶するものであるから、離婚請求は、正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであつてはならないことは当然であつて、この意味で離婚請求は、身分法をも包含する民法全体の指導理念たる信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要するものといわなければならない。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「婚姻意思」に関する別の判例も見る必要がある。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

しかし、右にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指すものと解すべきであり、したがつてたとえ婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があり、ひいて当事者間に、一応、所論法律上の夫婦という身分関係を設定する意思はあつたと認めうる場合であつても、それが、単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないものであつて、前述のように真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がなかつた場合には、婚姻はその効力を生じないものと解すべきである。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

婚姻無効確認本訴並びに反訴請求 最高裁判所第二小法廷 昭和44年10月31日 (PDF)

このように、この最高裁判決で「婚姻の本質」として説明されている内容は、法律上の具体的な婚姻制度が存在することを前提として、その婚姻制度の法的な効果を発生させることが妥当であるか否かの「婚姻意思」の存否に関係する場面で論じられている説明である。

そのため、ここで「婚姻の本質」として説明されている「両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むこと」という説明についても、具体的な法制度が存在することを前提として、その制度の要件に従う形で制度を利用する者について、その制度による法的な効果を及ぼすべきであるか否かが論点となって説明されているものである。

このような具体的な婚姻制度の適用の当否を論じる意味を超えて、その法律関係の意味を離れて「永続的な精神的及び肉体的結合」や「真摯な意思」、「共同生活を営む」という文字を見て、その日本語としての語感を文学的な意味で捉えて、「それが婚姻である」「婚姻の本質である」などと考えることは誤りである。

◇ 法学的な意味

・「両性」 ⇒ 「男性」と「女性」の要件を満たすこと。

・「永続的な」 ⇒ 有効期限がなく、利用者が死亡するまで利用することができること。

・「精神的……結合を目的として」 ⇒ 「相互の協力」が求められること

・「肉体的結合を目的として」 ⇒ 「貞操義務」があること。

・「真摯な意思をもつて」 ⇒ 「婚姻意思」があること。

・「共同生活を営む」 ⇒ 「同居義務」を定めていること。

◇ 文学的な語感で考える誤り

・「両性」 ⇒ 「両当事者」でもいいよね?(誤り)

・「永続的な」 ⇒ 「永遠」って何かロマンチックね!(誤り)

・「精神的……結合を目的として」 ⇒ 愛し合うことだよね!ロマンチック・ラブだ!(誤り)

・「肉体的結合を目的として」 ⇒ セックスのことだよね!(誤り)

・「真摯な意思をもつて」 ⇒ 真剣に考えてます!(誤り)

・「共同生活を営む」 ⇒ いつも一緒に居ようね!(誤り)

もう一つ、この「婚姻の本質」について説明している最高裁判決では「裁判官佐藤哲郎の意見」の中で「離婚の本質」についても取り上げていることを見逃してはならない。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

一 民法七七〇条一項五号は、同条の規定の文言及び体裁、我が国の離婚制度、離婚の本質などに照らすと、同号所定の事由につき専ら又は主として責任のある一方の当事者からされた離婚請求を原則として許さないことを規定するものと解するのが相当である。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

この「離婚の本質」についても、法律上の具体的な婚姻制度があることを前提として、「離婚」という法律行為をしようとする者に対して法的効果を及ぼすべき場合と、そうでない場合を区別する際の意味合いで用いられているものである。

同様に、「婚姻の本質」についても、法律上の具体的な婚姻制度の存在を前提として、その法的効果を及ぼすべき場合と、そうでない場合について論じる中で説明された文面であり、このような法律関係の意味を離れて、文学的な語感に基づいて説明を試みることは誤りである。

その他、この判決は、2(4)イの第三段落の第二文で「婚姻の本質は、両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるところ、性的指向は人の恋愛・性愛の対象に関わるもので前記精神的及び肉体的結合の対象を定めるものである」と述べていることから、「精神的及び肉体的結合」の部分が「恋愛・性愛」に対応するものと考えているように見受けられる。

しかし、そもそも国が法制度として「恋愛・性愛」を保護する必要そのものがないのであり、婚姻制度の立法目的として「恋愛・性愛」を保護することが含まれているかのように考えている点で誤りである。

また、もし「恋愛・性愛」という思想、信条、信仰、感情を保護することを目的とした制度が存在する場合には、20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となるし、法制度を利用する者の内心に干渉するものとなるから、19条の「思想良心の自由」、20条1項前段の「信教の自由」に抵触して違憲となるし、国が保護する「恋愛・性愛」と、保護しない「恋愛・性愛」、あるいは、「恋愛・性愛」以外の思想、信条、信仰、感情の間で差異を設けることになることから、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。

よって、「恋愛・性愛」を保護することを立法目的としているかのように考えて、「婚姻」という制度と「恋愛・性愛」を結び付けて考えている部分が誤っている。

婚姻制度と「恋愛・性愛」を結び付けて考えていることは、この判決を書いた裁判官の抱く婚姻制度を利用する場合における個人的な理想像や結婚観について述べているだけであり、法制度上の婚姻制度そのものを論じるものではない。

そのため、婚姻制度と「恋愛・性愛」を結び付けて論じるものは、法解釈を行ったものとはいえない。

「婚姻は、①両当事者が上記意思を持って共同生活を開始することを、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生じ(民法739条1項)」との記載がある。

まず、ここでいう「上記意思」とは何を指しているかが問題となる。

「上記」とは、「婚姻の本質は、両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むこと」と記載されている文を指していると思われる。

しかし、その「上記意思」とは、「両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営む」という部分のすべてを指しているのだろうか。

そのように考えた場合には、この文は「両当事者が(両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営む)意思を持って共同生活を開始すること」と述べていることになる。

これは、「真摯な意思をもって」と「意思を持って」が二回重なるため、適切ではない。

また、「共同生活を営む」と「共同生活を開始する」が二回重なるため、不自然である。

よって、「両当事者が」の部分や「意思を持って共同生活を開始すること」は不要であり、法律の定めにある通り、単に「婚姻は、」「戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生じ(民法739条1項)」と説明すればそれで足りるものである。

ここで敢えて最高裁判決の示した「婚姻の本質」と称する説明をする必要はない。

その他、この「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その婚姻制度を利用する者の法律関係の状態を簡潔に示すものとして用いられた文である。

そのことから、これは「婚姻」という法律関係に入るための法律上の要件を示したものではない。

この「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その制度を利用する意思に関わるものであり、婚姻の形式を定めるものではないのである。

また、「婚姻の本質」と称する説明の文面だけを見て、これが心得や格言、スピリット、ライフスタイルの基準か何かだと勘違いして、その気持ちを持っているか否かを問うような書き方をしていることについても不適切である。

「②民法は、親族関係(…)、共同親権(…)、配偶者の遺留分を含む相続権(…)、離婚時の財産分与(…)、配偶者居住権(…)のほか、夫婦同氏の原則(…)、夫婦の同居、協力及び扶助の義務(…)、夫婦間の契約の取消権(…)、夫婦の財産関係(…)、夫婦財産契約の対抗要件(…)、婚姻費用の分担(…)、日常の家事に関する債務の連帯責任(…)、夫婦間における財産の帰属(…)等の夫婦間の権利義務を発生させる。」(カッコ内省略)との記載がある。

この民法上の婚姻制度の内容について、国(行政府)は下記のように説明している。

【九州・第6回】被告第4準備書面 令和3年l0月29日 PDF

【九州・第9回】被告第5準備書面 令和4年6月16日 PDF

国(行政府)は、「婚姻をした夫婦間に生まれた子について,嫡出の推定(772 条),父母の氏を称すること (790 条)等」も挙げ、これが「生殖に結びついて理解される異性間の人的関係を前提とした制度」と評価している。

この判決が示しているこれらの法的効果の内容を読み取る際に、単に法的効果が得られる人と得られない人がいるという問題として考えるのではなく、婚姻制度の立法目的とその立法目的を達成するための手段としてどのような枠組みが定められ、どのような法的効果が設定されているかという視点で考えることが必要である。

また、「婚姻している者(既婚者)」が、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な法的効果や優遇措置を得ている場合には、「婚姻していない者(独身者)」との間で14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。

そのような視点で個々の法的効果を検討することが必要である。

「③戸籍制度による家族関係の公的認証(戸籍法6条)が与えられるとともに、」との記載がある。

ここでいう「戸籍制度による家族関係の公的認証」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという「婚姻及び家族」の制度に対して設けているものである。

そのため、この目的に沿わない関係に対してはもともと設けていないものである。

よって、もともと「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまらない関係については「戸籍制度による家族関係の公的認証」が与えられないことは当然に予定されている。

そのことから、「戸籍制度による家族関係の公的認証」を与えられている者がいるとしても、「婚姻及び家族」の枠組みに当てはまらない者に対しても同様の制度を設けなければならないということにはならない。

この点を押さえておく必要がある。

「④所得税・住民税の配偶者控除(…)、相続税の軽減(…)、配偶者としての在留資格の付与(…)、遺族年金の付与(…)、犯罪被害者給付制度における遺族給付金の支給(…)等の利益、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律による保護、裁判における証言拒否特権(…)等の各種権利が与えられる。」(カッコ内省略)との記載がある。

これについて、国(行政府)は、民法や戸籍法における「婚姻」の問題ではなく、具体的な一つ一つの政策の当否の問題であると述べている。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

なお、そのほか、原告らが訴状において主張する法的・経済的な権利・利益及び事実上の利益(訴状第6の3(3)〔45ないし52ページ〕)は、いかなる範囲の者を優遇措置や支給などの対象とするかという社会保障政策等の当否の問題や私人間の契約の問題であり、婚姻の効力の問題とはいえないから、やはり本件規定による取扱いの不合理性を基礎づける事情とはいえない。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【大阪・第5回】被告第2準備書面 令和2年3月26日 PDF (P24~25)

当サイトもこの訴訟で論点となっている民法や戸籍法上の「婚姻」の問題と、これらの別の法的地位の問題は切り分けて論じるべきであると考える。

なぜならば、現在の制度において政策的に「婚姻している者(既婚者)」に対して④のような「各種権利」を与えることが妥当であると判断されているだけであり、婚姻制度の枠組みを変更した場合には、それらの内容を「婚姻している者(既婚者)」に対して与えることが政策的に妥当でないと判断され、結果としてそれらの内容が与えられなくなる場合も考えられるからである。

以上によれば、現行法上、婚姻とは、当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことを市町村長に届け出(上記①)、市町村長がこれを受理することで、当事者間に各種の法的権利義務を伴う身分を発生させ(上記②)、身分関係を公証し(上記③)、これに公的な保護が与えられる(上記④)制度であると認められる。

【筆者】

「現行法上、婚姻とは、当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことを市町村長に届け出(上記①)」との記載がある。

しかし、一つ上の段落で説明したように、最高裁判決は「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにある」(昭和62年9月2日・PDF)と説明しており、そこには明確に「両性」と書かれている。

この「両性」の文言を「当事者」の文言に変えていることは、最高裁判決で前提となっている事柄を意図的に無視することで、この福岡地裁判決が特定の結論を導き出そうとする恣意的な判断があると考えられる。

このような文言上の操作を行った場合には、最高裁判決が前提としている憲法や法律などの具体的な条文や、その背景にある立法目的とその立法目的を達成するための手段となる枠組みとの関係から切り離されたものとなるのであり、そのような前提となる条文などから切り離された単なる文面を利用して何らかの結論を導き出そうとしても、その文面そのものが根拠となる法源から論理的な過程の積み重ねによって導き出されたものではなくなっていることから、既に法的に正当化することのできる根拠を失っており、法的な効力を有することにはならない。

これとは別に、この「婚姻の本質」と称している説明は、具体的な法律上の婚姻制度の枠組みが存在することを前提として、その制度の内容を読み解いた際に、その制度を利用する者の法的な権利・義務の結び付きによる法律関係の状態を簡潔に示したものである。

ここでは「現行法上、婚姻とは、」と説明しているのであるが、これは、具体的な法律上の婚姻制度の枠組みに従う形で「婚姻」した場合に、その「婚姻制度を利用する者」の間で生じる法律関係を示す意味としてはその通りということができるが、この「婚姻の本質」と称する文面は、婚姻制度を利用するための条件を示しているわけではないし、法的な制度として整備する場合の対象者を示すものとして述べられているものではないし、婚姻制度についての「国の立法目的」を示したものというわけでもない。

そのため、この「婚姻の本質」と称する説明に示されている文面が何らかの基準となるかのように考えて、この文面に当てはまるか否かという視点を根拠として、婚姻制度の対象となる人的結合関係の範囲を拡大することができることにはならない。

「市町村長がこれを受理することで、当事者間に各種の法的権利義務を伴う身分を発生させ(上記②)」との記載がある。

ここで「当事者間に各種の法的権利義務を伴う身分を発生させ」とあるが、このような法律関係に入ることで「婚姻の本質」と称する説明の状態に入ることになる。

そのため、「婚姻の本質」と称する説明そのものがこのような具体的な婚姻制度の内容を離れて何らかの意味を持っているというわけではないことに注意が必要である。

具体的な婚姻制度を離れて、何らかの思想、信条、信仰、感情に基づいて人的結合関係を形成したり、共同生活を行うことは、個々人の価値観やライフスタイルにすぎず、法律関係とは関係のないものである。

よって、具体的な婚姻制度におけるこのような「各種の法的権利義務」による法律関係を離れて、「婚姻の本質」と称する観念が別に存在しているかのような考え方をしている部分は、法制度とは離れた何らかの価値観や信仰心が現れたものに過ぎないことに注意が必要である。

「身分関係を公証し(上記③)」との記載がある。

ここでいう「身分関係」とは、「婚姻」という制度を利用する者としての「身分関係」を指すものである。

つまり、これは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として設けられた制度を利用する者としての「身分関係」を明らかにしているだけである。

そのため、例えば「公務員」としての身分など、「婚姻」とは別の制度についての身分関係とは全く関係がない。

そして、その「婚姻」という制度は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係に対してのみ制度の利用を認めることによって、その目的の実現を目指すものであるから、その制度の目的に沿わない場合には、「婚姻」という制度による「身分関係」を形成することができないことは当然のことである。

この点を押さえておく必要がある。

「これに公的な保護が与えられる(上記④)制度であると認められる。」との記載がある。

これについて、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段として整合的な形でのみ正当化される「保護」である。

そのため、もし「婚姻している者(既婚者)」が「婚姻」の目的を達成するための手段としては不必要に過大な「保護」を得ている場合には、「婚姻していない者(独身者)」との間で14条の「平等原則」に抵触して違憲となり、その不必要に過大な「保護」に関する規定が個別に失効することによって格差が是正されることになる。

(2) 本件諸規定は憲法24条1項に違反するか

ア 原告らは、今日の社会状況の変化や憲法24条1項の趣旨を踏まえれば、同性愛者の婚姻の自由も保障されるから、同性カップルの婚姻を認めない本件諸規定は、婚姻の自由を侵害するものであり、同項に違反すると主張する。

【筆者】

「今日の社会状況の変化や憲法24条1項の趣旨を踏まえれば、同性愛者の婚姻の自由も保障されるから、」との部分について検討する。

まず、「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。

そのため、「婚姻」という概念には、下記の目的が存在する。

・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること

・潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること

・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと

・母体を保護すること

このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解決しようとする目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。

そして、これらの目的を達成するための手段として整合的な要素によって「婚姻」の概念が有する内在的な限界が画されることになる。

それは、下記の要素である。

・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること

・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること

・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること

・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること

これらの要素は、「婚姻」という概念そのものが、他の様々な人的結合関係との間で区別されるものとして成り立つための境界線となるものである。

これによって、「婚姻」の中に含めることができる人的結合関係と含めることができない人的結合関係が区別されることになる。

これに加えて、憲法24条1項には「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、これらの目的と、その目的を達成するための手段となる枠組みと対応するものとなっている。

その上で、24条1項を前提として、24条2項の要請に従った形で定められた法律上の具体的な婚姻制度の要件に従う形で、制度を利用する意思があるのであれば、誰でも適法に「婚姻」することが可能である。

この意味で、ここでいう「同性愛者」を称する者であるとしても、「男女二人一組」の要件を満たす形で婚姻制度を利用する意思を有しているのであれば、適法に婚姻制度を利用することは可能であり、24条1項の「婚姻をするについての自由」(ここで『婚姻の自由』と述べられているものにあたる)についても保障されていることになる。

婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて婚姻することを求めるものでも勧めるものでもないため、「同性愛者」を称する者であるとしても、何ら分け隔てなく制度の利用を認めているのである。

そのため、ここでは「今日の社会状況の変化や憲法24条1項の趣旨を踏まえれば、同性愛者の婚姻の自由も保障される」と述べているが、そもそも24条1項が制定された時点からずっと「同性愛者」を称する者も婚姻制度(男女二人一組)を利用する自由は保障されていることになる。

「同性カップルの婚姻を認めない本件諸規定は、婚姻の自由を侵害するものであり、同項に違反すると主張する。」との部分について検討する。

これは、ここでいう「同性カップル」という「同性間の人的結合関係」が「婚姻」の対象となっていないことについて、「同性愛者」を称する者の「婚姻の自由」(最高裁判決の『婚姻をするについての自由』にあたると思われる)に違反すると述べるものである。

しかし、ここでいう「婚姻」とは何なのかということを検討する必要がある。

「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として設けられた枠組みである。

そのため、その目的を達成するための手段として、一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせを法的に結び付けるものとして概念が形成されている。

「同性間の人的結合関係」については、その間で一般的・抽象的に「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たしておらず、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的に沿うものではないことから、「婚姻」という概念の中に含まれない。

そして、24条1項の「婚姻」についても、このことを前提としており、24条1項の「婚姻をするについての自由」についても、「男性」と「女性」の組み合わせを法的に結び付ける制度を利用することについての「自由」をいう。

そのことから、「同性愛者」を称する者についても、「男女二人一組」の婚姻制度を利用することについて、「婚姻をするについての自由」(ここでいう『婚姻の自由』)は保障されており、これが「侵害」されているという事実はない。

そのため、「婚姻の自由を侵害するもので」と述べていることは誤りとなる。

これとは別に、24条1項の「婚姻をするについての自由」を根拠として「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを求めることができるかであるが、そもそも「婚姻」いう概念そのものが一般的・抽象的にその間で自然生殖を想定することができる「男性」と「女性」の組み合わせを法的に結び付ける概念として形成されており、「同性間の人的結合関係」は「婚姻」の中に含まれないことから、24条1項の「婚姻をするについての自由」を基にして、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを求めることができることにはならない。

婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであり、婚姻により与えられる重要な法律上の効果や国民の法律婚尊重の意識等を考慮すると、憲法24条1項の規定の趣旨に照らして尊重されるべき利益であることが認められる(最高裁判所平成25年(オ)第1079号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2427頁参照)。

【筆者】

この段落の文について、参照として最高裁判決の文面を示している。

しかし、最高裁判決の文面と同様の文面で引用しているわけではなく、その内容を大幅に削るものとなっている。

下記で、最高裁判決の文面との対応関係を確認する。

(灰色で潰した部分は、上記の記述と同様の文言が使われているところである。)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ところで,婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものである。したがって,その内容の詳細については,憲法が一義的に定めるのではなく,法律によってこれを具体化することがふさわしいものと考えられる。憲法24条2項は,このような観点から,婚姻及び家族に関する事項について,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものといえる。また,同条1項は,「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と規定しており,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。婚姻は,これにより,配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか,近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも,国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることをも併せ考慮すると,上記のような婚姻をするについての自由は,憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するものと解することができる。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(PDF) (目印とするために太字にしている部分がある。)

最高裁判決の文面を大幅に短くしていることを見て取ることができるが、「婚姻をするについての自由」の文言が削られている点には、注意が必要である。

また、最高裁判決では「尊重に値するもの」としている部分を、この判決では「尊重されるべき利益である」としているが、意味を変更するものとなっていないか注意する必要がある。

そこで、憲法24条1項が同性愛者間の婚姻の自由を保障するものといえるか否かについて検討すると、憲法24条1項の「両性」及び「夫婦」という文言からは、同条が男女の婚姻を想定しているものと解さざるを得ない。その制定過程を検討しても、前記1(2)のとおり、日本国憲法制定時の憲法24条の主な目的は、家族関係における自由と平等の実現、その中でも戸主制度の廃止による女性の地位向上と家族の保護であり、同性婚について議論が行われておらず、その起草過程においても「男女」及び「両性」という文言が現れていること、これを受けた昭和22年の民法改正時における国会審議においても同性婚について言及された形跡が認められないことからすると、憲法24条1項の制定時において同性婚は想定されていなかったものと認められ、当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえないものの、同条でいう「婚姻」は異性間の婚姻を指し、同性婚を含むものではないと解するのが相当である。そして、前記のとおり、婚姻は、自己が永続的な精神的及び肉体的結合の相手として選んだ者との間の共同生活について(上記①)、国がこれを公証するものであり、上記②~④のとおり、当事者の意思を前提に各種法律によりその要件が定められ、これを満たしたときに一律に権利義務が発生する法律上の制度であり、当事者の意思のみによってその要件や効果を決定できるものではないことからすれば、婚姻の自由が憲法上尊重すべき利益であるとしても、これを超えて憲法上の権利と構成するのは困難である。

【筆者】

「憲法24条1項が同性愛者間の婚姻の自由を保障するものといえるか否かについて検討すると、憲法24条1項の「両性」及び「夫婦」という文言からは、同条が男女の婚姻を想定しているものと解さざるを得ない。」との記載がある。

まず、婚姻制度は個々人の「性愛」の有無や、「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないことから、ここでいう「同性愛者」であるとしても、「男女二人一組」の婚姻制度を適法に利用することが可能である。

よって、ここでいう24条1項についての「婚姻の自由」と称するもの(最高裁判決の『婚姻をするについての自由』にあたるものと思われる)は「同性愛者」を称する者についても当然に保障されている。

ここでは、「同性愛者間」との文言があることから、「同性愛者」を称する者と、別の「同性愛者」を称する者の間で「婚姻」することを、24条1項についての「婚姻の自由」と称するもの(最高裁判決の『婚姻をするについての自由』にあたるものと思われる)によって保障されているかを述べようとしていると思われる。

このような視点で見るとしても、婚姻制度は「性愛」を保護することを目的とした制度ではないし、個々人の「性愛」の有無や「性愛」を有する場合にそれがどのような対象に向かうかを審査して区別取扱いをするものではないし、「性愛」に基づいて「婚姻」することを求めるものでも勧めるものでもないことから、「男女二人一組」などの要件を満たしているのであれば、婚姻制度を利用することができる。

その意味で、それがたとえ「同性愛者」(男性の同性愛者)を称する者と「同性愛者」(女性の同性愛者)を称する者の組み合わせであるとしても、ここでは「男女二人一組」の要件を満たしていることから、適法に婚姻制度を利用することができる。

この意味で、「保障するものといえるか否かについて検討する」の部分について、「男女二人一組」の要件を満たすのであれば、それらの個々人に対して24条1項の「婚姻をするについての自由」を保障しているということができる。

これとは別に、「同性愛者」を称する者はすべて「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを求めているとの前提(因果関係がなく誤った認識であるが)の下に、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを、24条1項の「婚姻をするについての自由」によって求めることができるか否かを論じている可能性がある。

これについては、そもそも「婚姻」とは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度であり、「同性間の人的結合関係」についてはその間で「生殖」を想定することができないため、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえず、「婚姻」とすることはできない。

また、「憲法24条1項の「両性」及び「夫婦」という文言からは、同条が男女の婚姻を想定しているものと解さざるを得ない。」との部分で説明しているように、憲法24条1項では「両性」「夫婦」の文言を用いており、「男女」の関係を定めている。

これは「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するという目的を達成するための手段となる枠組みについて、具体的な基準を定めているものであるから、この意味を離れて法律を立法することはできないし、24条1項の「婚姻をするについての自由」が保障する範囲もこの範囲に限られる。

よって、24条1項の「婚姻をするについての自由」を根拠として、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを求めることはできない。

次に、「憲法24条1項の「両性」及び「夫婦」という文言からは、同条が男女の婚姻を想定しているものと解さざるを得ない。」との部分であるが、その通りということができる。

この点は、「婚姻」という概念そのものが「男女」を法的に結び付けるものとして成立していることを裏付けるものでもある。

ただ注意したいのは、法的には「婚姻」の枠組みが「男女」であることと、それを利用する者が「同性愛者」を称する者であるかどうがは、まったく別の次元の問題ということである。

この点を区別しないままに論じることは、議論を混乱させる原因となる。

「その制定過程を検討しても、前記1(2)のとおり、日本国憲法制定時の憲法24条の主な目的は、家族関係における自由と平等の実現、その中でも戸主制度の廃止による女性の地位向上と家族の保護であり、同性婚について議論が行われておらず、その起草過程においても「男女」及び「両性」という文言が現れていること、これを受けた昭和22年の民法改正時における国会審議においても同性婚について言及された形跡が認められないことからすると、憲法24条1項の制定時において同性婚は想定されていなかったものと認められ、当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえないものの、同条でいう「婚姻」は異性間の婚姻を指し、同性婚を含むものではないと解するのが相当である。」との記載がある。

この一文は長すぎるため、意味を整理して読み取ることが難しくなっている。

この文の意味の流れをまとめると下記のような意味である。

(憲法24条の)「起草過程においても「男女」及び「両性」という文言が現れている」

↓ ↓

「日本国憲法制定時」「同性婚について議論が行われておらず、」

↓ ↓

「昭和22年の民法改正時における国会審議においても同性婚について言及された形跡が認められない」

↓ ↓

「憲法24条1項の制定時において同性婚は想定されていなかった」

↓ ↓

「同条でいう「婚姻」は異性間の婚姻を指し、同性婚を含むものではない」

この流れとなっていることを押さえた上で、詳しく検討する。

「同条でいう「婚姻」は異性間の婚姻を指し、」との部分について検討する。

ここで「異性間の婚姻」という文言があるが、これはあたかも「異性間」の「婚姻」と、それ以外の「婚姻」が存在するかのような言葉遣いとなっており、正しい説明であるとは言い難い。

まず、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で枠組みを形成する際に、「男性」と「女性」の組み合わせが選び出され、それを一定の形式で法的に結び付ける概念を「婚姻」と呼んでいる。

この一文の中で登場する24条1項の「両性」や「夫婦」の文言についても、すべてこの意味に対応するものとして用いられている。

そのため、「婚姻」であることそれ自体において、「男性」と「女性」の組み合わせしか存在しないのであり、この判決が述べるような「異性間の婚姻を指し、」どころか、「婚姻」であれば、それはそもそも「異性間」について述べるものということである。

このことから、「異性間の婚姻」という言葉は、「婚姻」という「男性」と「女性」の組み合わせを指す概念と、「異性間」という「男性」と「女性」を指す言葉を同時に用いるものとなっており、文法上は「同義反復」(同語反復/トートロジー)となるため誤用ということになる。

「同語(同義)反復」の例を下記に挙げる。

・「金持ち富裕層」 トートロジーに陥ってはいけない

・「やる気に満ちたモチベーション」 (〃)

・「実際にあったノンフィクション」 (〃)

・「未成年の小学生」 同語反復

・「私の親は男の父だ。」 トートロジー Wikipedia

・「頭痛が痛い。」 (〃)

・「馬から落馬した。」 (〃)

上記の「金持ち富裕層」の例を取り上げれば、「富裕層」であれば「金持ち」しか存在しないのであり、「金持ち」と「富裕層」を組み合わせることは、「同義反復」となる。

同じように、この判決が「異性間の婚姻」という言葉を使っていることについても、「婚姻」であることそれ自体において「男性」と「女性」の組み合わせによる「異性間」しか存在しないのであり、「異性間」と「婚姻」を組み合わせることは、「同義反復」となる。

また、「同義反復」となることを無視して、「金持ち富裕層」という言葉を使ったとしても、「富裕層」であることそれ自体で「金持ち」しか存在しないのであり、それに対する形で「貧乏な富裕層」というものが存在することにはならない。

同じように、「同義反復」となることを無視して、この判決のように「異性間の婚姻」という言葉を使ったとしても、「婚姻」であることそれ自体で既に「男性」と「女性」の組み合わせによる「異性間」しか存在しないのであり、それに対する形で「同性間の婚姻」というものが存在することにはならない。

そのため、「異性間の婚姻」という言葉に対する形で、それ以外の「婚姻」というものが成立するという余地はない。

「婚姻」であることそれ自体で「男性」と「女性」(異性間)の組み合わせを指す意味しか存在しないということである。

よって、「男性」と「女性」の組み合わせを備えない形で「婚姻」という概念は成立し得ないのであり、その「婚姻」という言葉だけを刈り取ってその概念が形成されている目的から切り離して考えて「婚姻」という空の箱(言葉の意味から切り離された『音の響き』に過ぎないもの)の中に何らかの人的結合関係を詰め込むことができるという性質のものではない。

◇ 本来の意味

「男性」と「女性」の組み合わせ ⇒ 法的に結び付ける形を「婚姻」とする

◇ この判決の言葉の使い方

「婚姻」は空箱 ⇒ どのような人的結合関係でも詰め込むことができる

そのことから、「異性間の婚姻」という言葉の表現は適切であるとはいえず、このような「婚姻」という概念そのものを、その概念が形成されている目的との間で切り離して、どのような意味としてでも用いることができるような前提を含む形で論じるべきではない。

この一文の中には、「同性婚」という文言が5回登場する。

・「同性婚について議論が行われておらず、」

・「同性婚について言及された形跡が認められないことからすると、」

・「同性婚は想定されていなかったものと認められ、」

・「同性婚を禁止する趣旨であるとはいえないものの、」

・「同性婚を含むものではないと解するのが相当である。」

この判決が用いる「同性婚」の意味は多義的なものであるため、その意味を確定することは難しい。

詳しくは、このページの冒頭の「ポイント」の所で解説している。

「憲法24条1項の制定時において同性婚は想定されていなかったものと認められ、当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえないものの、同条でいう「婚姻」は異性間の婚姻を指し、同性婚を含むものではないと解するのが相当である。」との記載がある。

まず、「憲法24条1項の制定時において同性婚は想定されていなかったものと認められ、」との部分を検討する。

「想定されていなかった」ことには、それが「想定されていなかった」なりの事情が存在するはずである。

その理由を遡って検討しなければ、「婚姻」という概念そのものや、24条の「婚姻」の文言や「両性」「夫婦」の文言が、「同性間の人的結合関係」をどのように扱っているのかを理解することはできないし、24条の下で「同性同士の組み合わせ」を「婚姻」とする法律を立法することが可能であるか否かも判断することはできない。

そこで、その理由を下記で検討する。

「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で形成された枠組みである。

このような経緯から、「婚姻」は「生殖と子の養育」の趣旨を含む制度となっている。

「同性間の人的結合関係」については、その間で「生殖」を観念できないことから「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものとはいえず、「婚姻」として「想定されていなかった」と考えられる。

つまり、制度の趣旨に沿わない関係であれば、もともと「婚姻」ではないことから、「婚姻」として「想定されていなかった」と考えられる。

また、「婚姻」の目的を達成するためには、下記の要素を満たす人的結合関係を対象とする必要がある。

・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること

・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること

・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること

・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること

「同性間の人的結合関係」については、これらの要素を満たすものではない。

そのため、そもそも「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」として「想定されていなかった」と考えられる。

このように、「想定されていなかった」ことには、「想定されていなかった」だけの理由があると考えられる。

この「想定されていなかった」との文言だけを見て、それを単に立法者がうっかり忘れていたかのような安易な発想によるものであると意味を限定して認識し、それを反対解釈すれば「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるということにはならないことに注意が必要である。

【参考】「想定していないということは、同性婚は24条の【婚姻】と認められないということ」 Twitter

【参考】「想定してないモノはそもそも【婚姻】じゃない」 Twitter

【参考】「想定していないことは禁じてることにはならないが、想定していなければ認められない。」 Twitter

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「24条は同性婚を想定していない」

①だから同性婚を禁止していない

②だから同性婚を許可していない

どちらも正解。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「想定してない」「触れてない」「定めてない」

そんなモノがどうして【婚姻】と言えるのだ?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【参考】「同性婚を想定したものじゃないから関係ない。 これ言い始めたら憲法条文に意味がなくなる。」 Twitter

次に、「当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえないものの、」の部分を検討する。

この判決の「同性婚」の意味は多義的なものとなっている。

ここで「同性婚」の意味が、「同性間の人的結合関係」そのものを指している場合には、それを「禁止」するようなものではないことはその通りである。

ただ、これより以下はこの文が「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることについて「禁止する趣旨であるとはいえない」と述べているものであると捉えた上で検討する。

■ 「禁止」の意味

この「禁止する」という言葉は、様々な意味で用いられる。

そのため、その「禁止する」の文言がどのような意味で使われているのかを更に検討する必要がある。

① 義務文・否定文による禁止

「義務文・否定文による禁止」とは、条文中に「禁止する」や「禁ずる」、「~~してはならない」、「~~しなければならない」のように記載されている場合のことをいう。

② 防ぐ意図の禁止(狭義の禁止)

「防ぐ意図の禁止」とは、何らかの対象を認識した上で、それを意図的に防ぐ意思を持って規定が設けられている場合のことをいう。

これは、何かを制限する意味、対象者を限定する意味、対象者専用とする意味も含まれる。

③ 上位法に反する禁止(広義の禁止)

「上位法に反する禁止」とは、下位の法令で制度を構築した場合に憲法に違反する場合のことをいう。

この判決は、「当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえない」と述べているが、これら、①「義務文・否定文による禁止」、②「防ぐ意図の禁止」、③「上位法に反する禁止」のどれを指して「禁止する趣旨であるとはいえない」と判断したかを検討する必要がある。

また、その「禁止する趣旨であるとはいえない」との判断が24条1項を解釈したものとして妥当な内容であるかも検討することが必要である。

■ 「婚姻」の中に含めることができるもの

この判決は、「当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえない」と述べ、その結果として「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることが可能であるかのように理解しているようである。

しかし、そもそも「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることができるのかどうかという部分から検討することが必要である。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

これらの学説を参照すると、憲法24条のいう「婚姻」の内実として同性カップルの「婚姻」というものが観念しうるのか、憲法上の「婚姻」とはそもそも男女が取り結ぶ一定の関係なのではないか、そして「同性」と「婚姻」を結びつけることが法的に可能なのかという問いが浮かぶ。

憲法24条が同性婚を想定していないのは確かだとして、憲法学説も民法学説も、従来、憲法24条の「婚姻」としては男女のカップルのそれを暗黙のうちに想定してきたと言える。「同性」という言葉と「婚姻」という言葉がそこでは結びついておらず、したがって「同性婚の自由」なるものが憲法上存在するかも定かではないのだ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

生殖可能性のない同性婚を法律で認める理由はない…憲法学の専門家が「同性婚の法制化」にクギを刺す理由 2023/02/18

そこで、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」として扱うことができるかどうかを検討する。

■ いくつかの立場との関係性

24条を解釈する際に、いくつかの立場がある。それらを検討する。

▼ 「婚姻」の由来

この立場は、「婚姻」という枠組みが形成された由来を遡り、「婚姻」という概念そのものが有している「目的」とその目的を達成するための「手段」とを整合的な形で考えるものである。

「婚姻」という枠組みが形成された由来を考えるため、「婚姻」という概念そのものが有している内在的な限界も考慮することになる。

これについて、後ほど「『婚姻』の概念による制約」の項目でも解説する。

◇ 存在しない説

この立場は、「婚姻」とは自然生殖可能性のある組み合わせを優遇する制度であることから、それを満たさない形の「婚姻」というものは存在しないと考えるものである。

「同性間」についても、その間で自然生殖を想定することができないことから、「婚姻」とは言えず、「同性間」の「婚姻」という概念は存在しないことになる。

◇ 成立条件説

この立場は、24条1項の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」の文は「婚姻」の成立条件を示すものと考えるものである。

「婚姻」を成立させるためには「両性」である「男性」と「女性」の合意を必要とすると定めていることから、「同性間」で合意しても「婚姻」としては成立しないことになる。

◇ 想定していない説

この立場は、24条は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることを想定していないと考えるものである。

上記の三説と下記の三説のいずれの可能性もある。

◇ 立法裁量の限界を画するもの

この立場は、24条は立法裁量の限界を画する規定であることから、24条の文言に沿わない関係については、「婚姻」とすることができないと考えるものである。

24条は「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めており、この形に限定して立法裁量の限界を画していることから、それ以外の人的結合関係を「婚姻」とすることはできない。

「同性間の人的結合関係」についても、これを満たさないため「婚姻」とすることはできないことになる。

◇ 禁止説

この立場は、24条の規定は、何かを認知した上でそれを防ぐ意図をもって定められていることから、その規定に合わないものについては禁止されていると考えるものである。

「同性間の人的結合関係」についても、24条の規定が「両性」「夫婦」の文言を定めていることに合わないことから、24条は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることの論点を認知した上で、それを防ぐ意図をもって禁止していることになる。

◇ 義務文・否定文による禁止説

この立場は、24条1項の規定は「両性~に基づいて成立し、~なければならない。」(shall)という義務文・否定文による禁止の意味を有すると考えるものである。

これによれば、24条1項は「両性」を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることを義務文・否定文によって禁止していることになる。

「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることについても、「両性」を満たさないため義務文・否定文によって禁止されていることになる。

どの説で考えることが妥当であるかを検討するためにも、「婚姻」という概念が形成されている由来を検討することが必要である。

そこで、下記ではさらに「婚姻」という概念が形成されている由来や、その目的と、その目的を達成するための手段となる枠組みについて検討する。

■ 「婚姻」の概念による制約

▼ 「婚姻」の概念に含まれる内在的な限界

「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた枠組みである。

これは、下記のような経緯によるものである。

その国の中で「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。

例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現するようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。

これらの不都合を解消するために、下記のような立法目的を有する枠組みを設けることが必要となる。

・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること

・潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること

・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと

・母体を保護すること

そして、これらの目的を達成するためには、目的との関係で整合的な下記の要素を満たす枠組みを設けることが必要となる。

・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること

・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること

・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること

・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること

これらの要素を満たすものとして「一人の男性」と「一人の女性」が選び出され、その間に「貞操義務」を設け、その関係を法的に結び付ける形を「婚姻」と呼んでいる。

このことから、これらの要素は、「婚姻」という概念が他の様々な人的結合関係とは区別する形で成り立つための境界線となるものである。

そして、この「婚姻」に対して法的効果や一定の優遇措置を設けることによって、制度を利用する者を増やし、これらの立法目的の実現を目指す仕組みとなっている。

このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合(国民が「生殖」によって子供を産むことに関係して起き得る問題)を解決しようとする立法目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。

そのため、「婚姻」という概念である以上は、国民が「生殖」によって子を産むことに関わる制度であることを前提としている。

よって、「婚姻」の文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。

また、その社会の中で「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することが求められ、その目的を達成するための手段となる枠組みを「婚姻」という概念が担っている以上は、「婚姻」はそれを解消するものとして機能することが求められている。

そのため、「婚姻」の文言の中には、これらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」とすることはできないという内在的な限界が含まれている。

よって、これらの要素や「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係については、「婚姻」とすることはできない。

このような差異が生じることは、「婚姻」という概念そのものが、目的を達成するための手段として形成されている枠組みである以上は当然のことである。

「同性間の人的結合関係」(同性三人以上の人的結合関係も同様)については、上記の要素や「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないことから、「婚姻」の中に含めることはできない。

▼ 24条の「婚姻」による限界

憲法24条の「婚姻」は、この意味の「婚姻」を引き継ぐ形で定められている。

24条が定めているものが「婚姻」である以上は、その「婚姻」の文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。

また、そこには「婚姻」の立法目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」とすることはできないという内在的な限界が含まれている。

よって、24条の下で「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることはできない。

もし、そのような人的結合関係を「婚姻」として立法しようとした場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。

また、24条は「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて、一夫一婦制(男女二人一組)を定めている。

これは、「婚姻」の目的を達成するための手段として整合的な下記の要素を満たすからである。

・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること

・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること

・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること

・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること

そのため、これらの要素を満たさない人的結合関係については、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言の趣旨に当てはまらず、「婚姻」とすることはできない。

もし、これらの要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」として扱う法律を立法しようとした場合には、24条の許容する立法裁量の限界を超え、24条に抵触して違憲となる。

「同性間の人的結合関係」については、一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえないし、これらの要素を満たすものではないため、「婚姻」とすることはできない。

そのため、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」として扱う法律を立法しようとした場合には、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となる。

▽ 24条の「婚姻」が「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約していること

「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。

そして、24条は「婚姻」の内容について、「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めている。

これは、「婚姻」という制度については特に注意を払い、24条の統制に服させ、その内容に対して立法裁量の限界を画することが目的である。

この24条の規定が有する意図を実現するためには、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」の文言の中に一元的に集約する形で解釈することが必要であり、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」を離れて立法することはできない。

これは、下記が理由である。

仮に「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」から離れて別の制度として立法することができるとする場合を考えてみる。

すると、「生殖と子の養育」に関わる制度でありながら、24条によって統制(管理)することができない状態を許すことになる。

例えば、24条のいう「婚姻」とは別に「生殖関連制度」や「三人以上の生殖結社制度」などが立法されることが考えられる。

そうなると、24条は「婚姻」に対しては「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めて立法裁量の限界を画しているが、その「生殖と子の養育」に関わる制度は「婚姻」とは別の制度であることから、24条の統制が及ばないことになる。

すると、その「生殖と子の養育」に関わる制度は「婚姻」ではないため、「両性の合意」以外の条件を設けるものでも、「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」に立脚しないものでも構わないことになる。

例えば、戦前の明治民法のような「戸主」の同意を必要とする「戸主付き生殖関連制度」や「家制度的生殖関連制度」を立法することも可能となる。

また、その「婚姻」とは異なる「生殖と子の養育」に関わる制度に対して「婚姻」よりも充実した優遇措置を整備した場合には、人々の大半はその制度を利用することを選択し、次第に「婚姻」を利用しなくなっていくことが考えられる。

すると、「婚姻」という制度が衰退していき、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として機能しなくなることが考えられる。

これでは、24条が「婚姻」に対して立法裁量の限界を画することによって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた制度の内容が「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすものとなるよう求める憲法上の立法政策としての目的を達成できない事態に陥る。

これでは、24条の趣旨が損なわれ、何のために24条が設けられているのか分からなくなる。

そのため、24条の規定の効果が保たれるためには、「生殖と子の養育」に関わる制度は24条の「婚姻」の文言が一元的に集約するものとして解釈することが必要となる。

このことから、「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することはできない。

もし「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」から離れて別の制度として立法しようとした場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。

この前提がある以上は、24条の「婚姻」という文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれており、この24条の「婚姻」の文言から「生殖と子の養育」の趣旨を切り離して考えることはできない。

これにより、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を24条の「婚姻」として扱うことはできない。

「同性間の人的結合関係」については「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないため、「婚姻」とすることはできない。

▽ 24条の「婚姻」から「生殖と子の養育」の趣旨が失われると24条の規定が有している目的を達成できないこと

仮に24条の「婚姻」という概念から「生殖と子の養育」の趣旨を切り離して考えることができるとする前提に立つとする。

すると、24条の「婚姻」の文言には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれていないことになるから、24条の「婚姻」の文言には「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約しようとする趣旨も含まれていないことになる。

そうなると、「生殖と子の養育」に関わる制度について、24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することが可能となる。

「生殖と子の養育」に関わる制度が「婚姻」とは別の形で存在することを許すことになるから、「婚姻」が「生殖と子の養育」に関する様々な問題の発生を抑制しようとする機能を果たさなくなり、「婚姻」の政策効果が損なわれることになる。

また、その「生殖と子の養育」に関わる制度は、24条の「婚姻」とは別の制度であることから、24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」による統制が及ばないことになる。

つまり、その「生殖と子の養育」に関わる制度が、24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たさないものとなっていても、それがもともと24条の「婚姻」ではないことを理由に、その制度の内容を是正することができなくなる。

これでは、本来「婚姻」を24条の統制の下に置くことによって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度の内容に対して「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めるという憲法上の立法政策を実現することができない事態に陥る。

これでは、24条の規定そのものが有する意図・目的を達成することができず、24条の規定が骨抜きとなる。

このような考えは解釈として妥当でない。

そのことから、「生殖と子の養育」に関わる制度については、24条の「婚姻」に結び付けて考える必要があり、24条の「婚姻」は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約する趣旨を有している。

そのため、24条の「婚姻」を「生殖と子の養育」の趣旨と切り離して考えることはできない。

よって、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を、24条の示している「婚姻」として扱うことはできない。

「同性間の人的結合関係」については「生殖と子の養育」の趣旨を満たすものではないため、「婚姻」とすることはできない。

▼ 言葉の置き換えを繰り返すことはできないこと

その国の中で「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。

例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現するようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。

「婚姻」は、これらの「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。

そのため、「婚姻」には、下記の立法目的が存在すると考えられる。

・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること

・潜性遺伝子を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること

・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと

・母体を保護すること

このように、「婚姻」という枠組みが形成されている立法目的がある以上は、その「婚姻」という概念の中には、他の人的結合関係との間で区別するための要素が存在する。

それは、「婚姻」の立法目的を達成するための手段として整合的な要素であり、下記が不可欠である。

・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること

・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること

・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること

・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること

もしこれらの要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」の中に含めようとした場合には、その時点で、これらの要素を満たさないことから、「婚姻」の立法目的を達成することができなくなることを意味する。

すると、そもそもそのような制度に対して法的効果や優遇措置を行う意味も失われ、制度を継続する必要性がなくなり、その「婚姻」と呼んでいる制度を廃止することに行き着く。

また、その「婚姻」と呼んでいる枠組みによっては、既に立法目的を達成することができなくなっていることから、その目的を達成するために「婚姻」以外の新たな制度を立法することが求められることになる。

しかし、それは結局、それまで機能していた本来の「婚姻」とまったく同様の目的を達成することを意図して立法されることになるから、上記の要素を満たす人的結合関係を新たな枠組みとして他の様々な人的結合関係とは区別する形で設けることになるものである。

こうなると、それはもともと「婚姻」が有していた機能を、新たな枠組みの制度が担おうとするものとなることから、そもそも「婚姻」から新たな枠組みの制度へと言葉の入れ替えを行っているだけの状態となるのである。

このような言葉の置き換えという無意味なループを繰り返すことを防ぐためには、「婚姻」という枠組みが存在する時点で、そこには「婚姻」という枠組みを形成している立法目的が存在しており、その「婚姻」という枠組みそのものにその立法目的との間で整合性を保つことができる内在的な限界が含まれていることを捉える必要がある。

そして、その内在的な限界となる要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」の中に含めようとする試みは、「婚姻」という概念そのものが有している本来の意味、内在的な機能を改変し、消失させようとするものとして排斥することが必要となる。

これによって、「婚姻」という概念そのものの枠組みを維持し、「婚姻」という概念そのものが消失することを防ぎ、「婚姻」という言葉の意味が成立する状態を保つことができるからである。

そのことから、「婚姻」という枠組みが形成されている背景にある立法目的が正当である以上は、その立法目的を達成するための手段として整合的な要素を満たす人的結合関係については「婚姻」として扱うことができ、それを満たさない人的結合関係については「婚姻」として扱うことはできない。

このような差異が生じることは「婚姻」という枠組みが形成されている時点でもともと予定されていることである。

この差異を否定するのであれば、それはそもそも「婚姻」の立法目的を否定することになることを意味する。

「婚姻」の立法目的が正当と認められる以上は、その立法目的を達成するための手段として設けられている枠組みによって生じる差異は、法制度が政策的なものであることからくる誰もが甘受しなければならないものである。

そして、「同性間の人的結合関係」については、「婚姻」の目的を達成するための手段として必要となる上記の要素を満たすものではないため、「婚姻」とすることはできない。

▼ 主張の基盤を失わせる主張であること

24条が定めている「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」の文言を根拠として、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めることができるはずであるとの主張がある。

しかし、この主張に従って「同性間の人的結合関係」を「婚姻」の中に含めた場合には、24条の「婚姻」から「生殖と子の養育」の趣旨が失われることになる。

こうなると、24条の「婚姻」の文言は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約する趣旨を有していないことになる。

すると、「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することが可能となる。

その「生殖と子の養育」に関わる制度は、「婚姻」ではないことから、24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たさなくとも構わないことになる。

例えば、戦前の明治民法のような「戸主」の同意を必要とする「戸主付き生殖関連制度」や「家制度的生殖関連制度」を立法することも可能となる。

そして、その「婚姻」とは異なる「生殖と子の養育」に関わる制度に対して「婚姻」よりも充実した優遇措置を整備するようになった場合には、人々の大半はその制度を利用することを選択し、次第に「婚姻」を利用しなくなっていくことが考えられる。

この影響で、「婚姻」という制度が衰退していき、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として機能しなくなることが考えられる。

すると、実質的に24条の規定が無意味なものとなり、24条が「婚姻」に対して「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすものとなるように立法裁量の限界を画している意味が希薄化してしまう。

そうなると、もともと24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」を根拠として、「同性間の人的結合関係」を24条の「婚姻」の中に含めることができると主張し、それによって「同性間の人的結合関係」についても優遇措置を得られると期待していたにもかかわらず、それをした場合には、そもそも「婚姻」から「生殖と子の養育」の趣旨が失われることから、結果として「生殖と子の養育」に関わる制度を「婚姻」とは別の制度として立法することを許すことに繋がり、その別の制度の優遇措置が増えるなどしてその制度が主流化し、もともと「婚姻」の中に「同性間の人的結合関係」を含めることによって得られると期待していただけの優遇措置を「婚姻」という制度からは得られない状態に陥ることになるのである。

そのため、24条が定めている「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」の文言を根拠として、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係についても「婚姻」の中に含めるべきであるとの主張は、結果として、自己の主張の基盤さえも失わせる主張となっているということができる。

よって、24条の定める「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」の文言を根拠として、24条の「婚姻」の中に「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を含めることができるとの主張は成り立たない。

もし「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を「婚姻」とする法律を立法しようとした場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。

そのため、24条の「婚姻」の下では「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることはできない。

これらを前提として、この判決が「当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえない」と述べている部分を改めて検討する。

「婚姻」という概念は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた枠組みである。

そのため、「婚姻」という概念に含めることができる人的結合関係には、その概念が形成されている目的との関係で内在的な限界がある。

そして、「婚姻」の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれており、これを満たさない人的結合関係を「婚姻」の中に含めることはできない。

また、24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言を用いて一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることも、この「生殖と子の養育」の趣旨と整合する形で定められたものとなっている。

「同性間の人的結合関係」については、一般的・抽象的にその間で「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえず、「婚姻」とすることはできない。

また、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言の趣旨にも当てはまらないため、「婚姻」とすることはできない。

結果として、24条は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法することを認めていないことになる。

他にも、24条は「婚姻」を定めていることから、この24条の「婚姻」や「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言が、法律で立法される婚姻制度の意味や内容を「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するものとして機能しないものに変えてしまうことを許しているはずがない。

そのため、婚姻制度の中に「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することが不能となるような人的結合関係を含めようとする法律を立法することを、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に照らし合わせて考えた際に、これらの文言はそれを許容していない。

よって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することが不能となるような人的結合関係を「婚姻」として扱おうとする法律を立法した場合には、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となる。

このことから、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とする法律を立法しようとした場合には、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言に抵触して違憲となる。

これらの観点から、この判決が「当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえない」と述べて、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるかのように論じていることは、「婚姻」という概念そのものに含まれている内在的な限界や、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言の趣旨を考慮しないものであり、誤りとなる。

■ 「禁止」の意味との関係性

この判決は「禁止する趣旨であるとはいえない」と述べるが、これは下記のように考えることになる。

① 義務文・否定文による禁止

24条1項の条文を確認すると、最後に「~なければならない。」と記載されている。

また、英語では「shall」の文言が2回使われており、「両性の合意のみに基いて成立し、」の部分についても「shall」で表現されている。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

Article 24. Marriage shall be based only on the mutual consent of both sexes and it shall be maintained through mutual cooperation with the equal rights of husband and wife as a basis.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

英文契約書における権利義務の定め方

そのことから、24条1項は「義務文・否定文による禁止」の意味を有していると考えることができる。

「同性間の人的結合関係」については、24条が「婚姻は、両性~に基いて成立し~なければならない。」(shall)と定めていることの「両性」の部分を満たさないことから禁止する趣旨である。

② 防ぐ意図の禁止(狭義の禁止)

24条1項には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と記載されている。

憲法上に具体的な基準を示しており、また、いくつかの事項を満たすことを求めるものとなっている。

そのことから、24条1項は「防ぐ意図の禁止」の意味を有していると考えることができる。

24条は「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることの論点を認知した上で、それを防ぐ意図をもって規定されていることから禁止する趣旨である。

【参考】「24条は『両性の合意』に基づかない婚姻の成立を制限している。」 Twitter

【参考】「24条は『婚姻の自由の及ぶ範囲を規定している』」 Twitter

【参考】「範囲を規定している以上、その効果は範囲内に制限され、それ以外が除外される」 Twitter

【参考】「【男性禁止】だと不必要に攻撃的で印象が悪いので普通は【女性専用】を使うわな。」 Twitter

【参考】「24条は婚姻の成立条件を異性婚に限定しようという意図が含まれていると解するほうが、よほど論理的つながりがスムーズ」 Twitter

【参考】「『~せねばならない』なんて物言いは全く不要です。」 Twitter

【参考】「憲法で『禁ずる』と述べているのは36条のみ」 Twitter (憲法36条)

【参考】「【禁止】と銘打たなくても、対象を限定したり、それ以外を排除することは可能」 Twitter

【参考】「『禁止じゃなきゃ制限できない』なら、24条は『戸主による強制的な婚姻』すら制限できないことになるよね。」 Twitter

【参考】「24条は【戸主による婚姻の強制】を【制限】しているわけだし、」 Twitter