同性婚訴訟 大阪地裁判決の分析

【このページの目次】

はじめに

ポイント

〇 「平等」の審査方法

〇 比較する対象の誤り

〇 内心による区別取扱いの違憲性

〇 個人と婚姻の関係

〇 婚姻制度の立法目的と大阪地裁判決の理解

大阪地裁判決の内容

判決の誤りを継承する解説

はじめに

「同性婚訴訟 大阪地裁判決」の内容を分析する。

判決

損害賠償請求事件 大阪地方裁判所 令和4年6月20日 (PDF)

【大阪】判決全文 PDF

判決要旨

【大阪】判決要旨 PDF

【判決要旨全文】「結婚平等が認められないのは合憲」大阪地裁が判断 2022/6/20

【判決要旨全文】「結婚平等が認められないのは合憲」大阪地裁が判断 2022年06月20日

この判決文の内容は、誤った前提認識や、法律論でない部分、判例引用の間違いなど、問題が多岐にわたる。複数ヵ所の誤りを同時に解きほぐすことが必要となるため、初学者には難解であると思われる。

ここでは、その誤りを丁寧に確認していきたい。

ポイント

判決の誤りを理解するために、前提として必要となる知識を整理する。

「平等」の審査方法

14条における「平等」を論じる際には、何と何を比較しているのかを明確にする必要がある。これが曖昧になると、区別の有無や、区別の合理性を適切に審査することができなくなる。

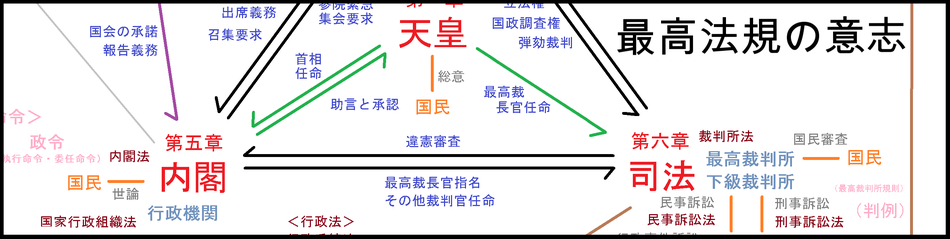

下図で、比較の対象となるパターンを(A)~(G)に分類した。

◆ 法の下の平等( A )

14条の「法の下の平等」は、「権利能力」(法人格)を有し、法主体としての地位を認められている個々の自然人を対象として審査するものである。この(A)のパターンは、最も典型的な事例である。

この点について、国(行政府)の主張でも触れられている。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ア しかしながら,憲法14条1項が規定する法の下の平等とは,個人と個人の間の平等をいい,同項が禁止する不合理な差別も,個人と他の個人との間の不合理な差別をいうものと考えられる(例えば,芦部信喜教授は,法の下の平等は「個人権」であり,「個人尊重の思想に由来」すると説明している(芦部信喜〔高橋和之補訂〕「憲法第七版」129 ページ)。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【大阪・第6回】被告第4準備書面 令和3年2月19日 PDF (P4) (下線は筆者)

個々人の間での区別が存在し、その区別に合理性が認められないのであれば、14条の「平等権」に抵触して違憲となる。

◆ 法の下の平等( B )

同種の「法人」と「法人」の間で区別取扱いがある場合には、その合理性が審査されることになる。

区別に合理性がない場合には、14条の「平等権」に抵触して違憲となる。

◆ 法の下の平等( C )

「婚姻している者(既婚者)」に対して比較対象となるのは、常に「婚姻していない者(独身者)」である。

「婚姻している者(既婚者)」に対して、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を行っている場合には、「婚姻していない者(独身者)」との比較においてその合理性が審査されることになる。

優遇措置の内容が合理性を有しない場合は、その優遇措置に関する規定が14条の「平等権」に抵触して違憲・無効となる。

この点について、国(行政府)は下記のように述べている。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

しかしながら、被控訴人としても、本件規定における特定の法的効果(優遇)の内容が婚姻制度の目的との関連で合理性を欠くものであれば、当該効果に係る規定が憲法14条1項に違反すると評価され得る場合があることを否定するものではない。…(略)…

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆ 法の下の平等( D )

この( D )の事例は、基本的には先ほど挙げた( C )の事例と同様である。

ただ、( D )の事例は( C )の事例に比べて「生殖」に関する問題で「婚姻している者(既婚者)」との立ち位置が近いことを意識して、あえて( C )と( D )に分けた。

◆ 法の下の平等( E )

この事例は、下記の判例がある。

遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 最高裁判所大法廷 平成25年9月4日

◆ 法の下の平等( F )と( G )

「婚姻及び家族に関する法制度」の内部の問題については、14条の「法の下の平等」だけでなく、24条の「両性の本質的平等」による審査がなされることになる。

この事例は、下記の判例がある。

損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (再婚禁止期間違憲訴訟)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2) そうすると,憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害して憲法13条に違反する立法措置や不合理な差別を定めて憲法14条1項に違反する立法措置を講じてはならないことは当然であるとはいえ,憲法24条の要請,指針に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定が上記(1)のとおり国会の多方面にわたる検討と判断に委ねられているものであることからすれば,婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法13条,14条1項に違反しない場合に,更に憲法24条にも適合するものとして是認されるか否かは,当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し,当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き,国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきものとするのが相当である。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

損害賠償請求事件 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 (夫婦別姓訴訟)

国(行政府)は下記のように理解している。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(イ) この点,再婚禁止期間違憲判決においても,民法(平成28年法律第71号による改正前のもの。)733条1項の規定の憲法適合性の判断に当たっては,憲法14条1項適合性判断の枠組みにおける検討がされているとともに,その検討に当たり併せて憲法24条の趣旨及び意義が考慮されており,同条2項にいう「両性の本質的平等」違反の有無に関する立法府の立法裁量の範囲を逸脱していないかの審査も同時に行われている(加本・前掲解説民事篇平成27年度〔下〕685ページ)。

また,憲法14条1項適合性と憲法24条2項適合性との関係について,「憲法24条2項にいう『両性の本質的平等』については,同項により立法に当たっての要請,指針が示されていることから,婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法14条1項の形式的平等を害していない場合であっても,実質的平等の観点から憲法24条2項に違反するとの判断はあり得ると解されるが,同規定が憲法14条1項に違反する場合には,同時に憲法24条2項にも違反するとの結論が導かれることとなるであろう」(加本・前掲解説民事編平成27年度〔下〕684及び685ページ)と説明されているとおり,憲法14条1項適合性については,憲法24条2 項の解釈と整合的に判断する必要があることが明らかにされている。

さらに,平成27年夫婦別姓訴訟最高裁判決については,「憲法14条1項の『平等』が,少なくとも裁判規範としては基本的に形式的な平等をいうものであることを示し」ており,「実質的平等の観点は,憲法14条1項適合性の判断において直ちに裁判規範とはなるものではないものの,(中略)憲法24条に関連し,(中略)考慮すべき事項のーつとしたものであ」る(畑・前掲解説民事篇平成27年度〔下〕746及び747ページ)との理解がされている。

(ウ)以上のとおり,婚姻及び家族に関する事項の立法行為又は立法不作為の憲法14条1項適合性については,憲法24条2項の解釈と整合的に判断する必要があるというべきである。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【大阪・第9回】被告第5準備書面 令和3年8月24日 PDF (P9)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

……(略)……再婚禁止期間違憲判決では、民法(平成28年法律第71号による改正前のもの。)733条1項の規定の憲法適合性の判断に当たって、憲法14条1項適合性の判断の枠組みにおける検討に当たり憲法24条の趣旨及び意義が考慮されている。この点は、平成27年夫婦別姓訴訟最高裁判決に関し、「このような憲法24条の解釈からすれば、婚姻及び家族に関する法制度を定めた規定が憲法13条や14条1項に違反する場合には、同時に憲法24条にも違反することになるが(中略)憲法13条や14条1項に違反しない場合であっても、上記の観点からさらに憲法24条にも適合するものかについて検討することになろう」と指摘されているところである(畑佳秀・最高裁判所判例解説民事編平成27年度〔下〕754ページ)。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月30日 PDF (P15)

(これは大阪地裁ではなく、東京地裁の二次訴訟における国〔行政府〕の主張である)

◆ 札幌地裁判決と大阪地裁判決の「カップル間不平等論」の誤り

札幌地裁判決やこの大阪地裁判決では「カップル」と称する単位を取り上げて、その「カップル」と「カップル」の間を比較し、差別取扱いがあるか否かを検討しようとしている部分がある。

しかし、そのように「カップル」と「カップル」の間で比較しようとするのであれば、先に「カップル」という単位が「法人」としての「権利能力」(法人格)を有していることを立証することが求められる。

民法

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(法人の成立等)

第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。

(法人の能力)

第三十四条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そうでなければ、「法の下の平等(B)」のパターンに当てはまらず、14条の「平等権」を審査する場合の比較対象として取り扱うことはできないからである。

「権利能力」(法人格)を有しないのであれば、法主体としての地位を認められていないのであるから、法律論上で比較対象として取り上げることはできないのである。

この点で、札幌地裁判決もこの大阪地裁判決も、「カップル」と称する単位が「権利能力」(法人格)を有しているかどうかについて何らの立証もしないままに比較対象として取り上げている部分があり、論じ方として誤っている。

また、たとえ法人として「権利能力」を取得しているとしても、法人の「権利能力」の性質は自然人に適用されるものとは性質が異なる場合があるため注意が必要である。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

法人の権利能力

法律により権利能力(法人格)が認められ、権利義務の主体となることのできるもの(社団または財団)を法人という。法人の権利能力には、以下のような制限がある。

性質による制限

婚姻関係の当事者となるなど、性質上自然人のみが主体となる行為についての権利能力はない。

……(略)……

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

権利能力 Wikipedia (下線は筆者)

札幌地裁判決やこの大阪地裁判決が「カップル」と称しているものは、単なる「婚姻していない者(独身者)」の形成している人的結合関係であり、その個々人は「婚姻していない者(独身者)」である。

そのため、「婚姻している者(既婚者)」との間で比較対象として取り上げることができるのは、常に「婚姻していない者(独身者)」としての立場である。

これは、「法の下の平等(C)」のパターンの比較である。

そのため、「カップル」と称する「権利能力」(法人格)を有していない単位を比較対象として持ち出すことはできないのであり、論じ方を誤っている。

比較する対象の誤り

この大阪地裁判決が比較する対象を誤っていることを考えるため、下図で三つの視点を上げる。

◆ カップル間不平等論

この大阪地裁判決は、14条の「平等権」を論じる際に、「カップル」と「カップル」の間の不平等の存否を検討しようとしている部分がある。

しかし、これは「カップル信仰論」に陥っており、比較対象の選択を誤っている。

まず、「カップル」という「二人一組」の単位が、「権利能力」を有する法主体としての地位を有していることを示さなければ、この間の不平等を比較することはできない。

民法上の法主体は「自然人」と「法人」に分かれる。「カップル」という「二人一組」については、「自然人」ではない。また、「法人」であるというのであれば、法人の設立手続きや登記の存在を証明しなければならない。

それにもかかわらず、「権利能力」を有しておらず、法主体としての地位を有していない「カップル」を単位として、比較対象として取り上げていること自体が法解釈として適切ではない。

◆ 異性と婚姻できるが同性と婚姻できない不平等論

これについては、下記の国(行政府)の主張が参考になる。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

しかしながら,憲法14条1項が規定する法の下の平等とは,同一の事情と条件の下では均等に取り扱うことを意味すると解されるところ(芦部信喜〔高橋和之補訂〕「憲法第七版」132ページ参照),本件規定の下では,男性も女性も異性とは婚姻をすることができる一方で,どちらの性も同性とは婚姻をすることは認められていないのであるから,本件規定が性別を理由に差別的取扱いを生じさせていると評価することはできない。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【東京二次・第3回】被告第2準備書面 令和3年11月30日 PDF

(これは大阪地裁ではなく、東京地裁二次訴訟における国〔行政府〕の主張である)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

被告第2準備書面第5の2(2)エ(ア)(34及び35ページ)における主張は、男性と女性の間の差別を念頭に置いたものである。上記主張における「性別」は、原告らが「生物学的な特徴をもとに割り当てられることとされている」性別として主張する性別(法律上の性別)(訴状15ページ)上の男性と女性の区別を主張するものであり、男性間又は女性間の区別は憲法14条1項の「性別」による「差別」には当たらない。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月30日 PDF

(これは大阪地裁ではなく、東京地裁二次訴訟における国〔行政府〕の主張である)

◆ 性愛に基づく不平等論

これについては、下記の国(行政府)の主張が参考になる。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

しかしながら,法律の規定が特定の事由に基づく区別により法的取扱いを異にしているか否かについては,結果(実態)として生じている,又は生じ得る差異から判断するのは相当でなく,当該規定の趣旨・内容や在り方から客観的に判断するのが相当である。この点,夫婦同氏制を定める民法750条の規定の憲法14条1項適合性が争われた平成27年夫婦別姓訴訟最高裁判決も,民法750条の規定が「その文言上性別に基づく法的な差別的取扱いを定めているわけではなく,本件規定(引用者注:民法750条)の定める夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではない。」,「夫婦となろうとする者の間の個々の協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めることが認められるとしても,それが,本件規定の在り方自体から生じた結果であるということはできない。」と判示し,上記の考え方に沿う判断を示している。また,国籍法(平成20年法律第88号による改正前のもの。)3条1項の規定の憲法14条1項適合性が争われた最高裁平成20年6月4日大法廷判決・民集62巻6号1367ページ,民法(平成25年法律第94号による改正前のもの。)900条4号ただし書前段の規定の憲法14条1項適合性が争われた最高裁平成7年7月5日大法廷判決・民集49巻7号1789ページ及び最高裁平成25年9月4日大法廷判決・民集67巻6号1320ページ,民法(平成28年法律第71号による改正前のもの。)733条1項の規定の憲法14条1項適合性が争われた再婚禁止期間違憲判決等も,上記の考え方を当然の前提としているものと解される。

このような観点から本件諸規定をみると,本件諸規定は,その文言上,婚姻の成立要件として当事者に特定の性的指向を有することを求めたり,当事者が特定の性的指向を有することを理由に婚姻を禁じたりするものではなく,その趣旨・内容や在り方自体が性的指向に応じて婚姻制度の利用の可否を定めているものとはいえないから,性的指向について中立的な規定であるということができる。そうであるとすると,本件諸規定は,区別の事由を性的指向に求めているものと解することは相当でない。本件諸規定から,結果として同性愛者がその性的指向に合致する者と婚姻することができないという事態が生じ,同性愛者と異性愛者との間に性的指向による差異が生じているとしても,それは,性的指向につき中立的な本件諸規定から生じる事実上の結果ないし間接的な効果にすぎないというべきである。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【大阪・第9回】被告第5準備書面 令和3年9月24日 PDF (P12)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(イ) 本件規定は、性的指向に基づいて差別的取扱いを生じさせるものではないこと(前記②の主張に対する反論)

被告第4準備書面第3の2(2)エ(25ないし27ページ)において述べたとおり、法律の規定が特定の事由に基づく区別により法的取扱いを異にしているか否かは、当該規定の趣旨・内容や在り方から客観的に判断すぺきであって、結果(実態)として生じている、又は生じ得る差異から判断するのは相当でない。

このような観点から本件規定をみると、本件規定は、一人の男性とー人の女性との問の婚姻を定めるものであり、その文言上、婚姻の成立要件として当事者に特定の性的指向を有することを求めたり、当事者が特定の性的指向を有することを理由に婚姻を禁じたりするものではなく、その趣旨・内容や在り方自体が性的指向に応じて婚姻制度の利用の可否を定めているものとはいえないから、性的指向について中立的な規定であるということができる。さらに、本件規定は、異性間の婚姻を前提とする憲法24条の規定を受けて定められたものである上、本件規定の淵源は、被告第4準備害面第3の2(3)ウ(7)(37及び38ページ)において述べたとおり、我が国において、ー人の男性と一人の女性の人的結合関係が、今後の社会を支える次世代の子を産み、育みつつ、我が国の社会を構成し、支える自然的かつ基礎的な集団単位である家族をその中心となって形成しているという実態があって、当該実態に対して歴史的に形成されてきた社会的な承認が存在していることを背景に、男女間の結合としての婚姻の慣習が法制度化されたことにあるところ、そのような経緯で成立した本件規定の立法目的である「一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えること」は、それ自体、性的指向に着目して法的な差別的取扱いを生じさせることを趣旨として含むものではなく本件規定が性的指向について中立的なものであることは明らかである。そうであるとすると、本件規定が区別の事由を性的指向に求めているものと解することは相当ではない。多種多様な人的結合関係のうち、本件規定が一人の男性と一人の女性の人的結合関係について婚姻を認める結果として同性愛者がその性的指向に合致する者と婚姻をすることができないという事態が生じ、同性愛者と異性愛者との間に性的指向による差異が生じているとしても、それは、性的指向につき中立的な本件規定から生じる事実上の結果ないし間接的な効果にすぎないというべきであり、性的指向に基づいて差別的取扱いを生じさせるものと評価することは相当ではない。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【九州・第9回】被告第5準備書面 令和4年6月16日 PDF (P16)

(これは大阪地裁ではなく、福岡地裁における国〔行政府〕の主張である。)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

また、本件規定は、異性間の婚姻を前提とする憲法24条の規定を受けて定められたものである上、本件規定の淵源は、被告第2準備書面第5の2(3)イ(ア)(42及び43ページ)で述べたとおり、我が国において、一人の男性と一人の女性の人的結合関係が、今後の社会を支える次世代の子を産み、育みつつ、我が国の社会を構成し、支える自然的かつ基礎的な集団単位である家族をその中心となって形成しているという実態があって、当該実態に対して歴史的に形成されてきた社会的承認が存在していることを背景に、男女間の結合としての婚姻の慣習が法制度化されたことにあるところ、そのような経緯で成立した本件規定の立法目的である「一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えること」は、それ自体、性自認や性的指向に着目して法的な差別取扱いを生じさせることを趣旨として含むものではなく本件規定が性自認や性的指向について中立的なものであることは明らかである。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月30日 PDF

(これは大阪地裁ではなく、東京地裁の二次訴訟における国〔行政府〕の主張である)

内心による区別取扱いの違憲性

特定の思想・信条を優遇することは、違憲になる。

また、人の内心に着目して区別取扱いを行う制度を立法することも、違憲になる。

上図に示したように、特定の思想・信条・感情のみを保護するために制度を構築すると、違憲になる。

そのため、婚姻制度を立法する際にも、特定の思想・信条・感情を保護することを目的とする場合には、違憲になる。

この大阪地裁判決は、婚姻制度が特定の「性愛(性的指向)」(特に異性愛)を保護することが立法目的であるかのような前提で論じている部分があるが、そのような立法目的に基づいて制度を構築することは違憲となる。

また、婚姻類似の制度を立法する際にも「性愛(性的指向)」によって区別することが可能であるかのように論じている部分があるが、「性愛(性的指向)」という人の内心に着目し、区別することを可能とする制度は、それ自体で違憲である。

法制度は思想や感情に対して中立性を保たなければならない。

個人と婚姻の関係

憲法は「個人の尊厳」を中核的な原理としている。

このため、憲法は「個人主義」を採用しており、「自律的な個人」として生存していくことを基準(スタンダード)としている。

そして、それら個々人が集い、人的結合関係を形成することや、「共同生活」を送ることは可能である。これは、憲法21条の「結社の自由」によって保障される。

ただ、国民が「生殖」することによって社会的な不都合が発生することを抑制するために、国家の政策的な要請として「生殖と子の養育」の観点から一定の人的結合関係を選び出し、その枠組みを「婚姻」として扱うことを制度化している。

これが、「結社の自由」で保障される他の人的結合関係から区別する意味で「婚姻」という枠組みを設けている理由である。

これについて、国(行政府)は下記のように理解している。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(ア)以上の本件諸規定の立法経緯及びその規定内容からすると,本件諸規定に基づく婚姻は,人が社会生活を送る中で生成され得る種々の,かつ多様な人的結合関係のうち,一人の男性と一人の女性との人的結合関係とその間に産まれる子との人的結合関係を制度化し,夫婦に身分関係の発生に伴うものを含め,種々の権利を付与するとともに,これに応じた義務も負担させることによって,夫婦関係の長期にわたる円滑な運営及び維持を図ろうとするものである。すなわち,本件諸規定の目的は,一人の男性と女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えることにあると解するのが相当である。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【大阪・第9回】被告第5準備書面 令和3年9月24日 PDF

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(ア)婚姻は「伝統的に生殖と子の養育を目的とする男女の結合であった。したがって,同性の性的結合関係や共同生活関係は婚姻たりえないとされてきた」ところ,「国ないし社会が婚姻に法的介入をするのは,婚姻が社会の次世代の構成員を生産し,育成する制度として社会的に重要なものであったからである」(乙第1号証)などと指摘されている。このように,伝統的に,婚姻は,生殖と密接に結び付いて理解されてきており,それが異性間のものであることが前提とされてきた。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【大阪・第9回】被告第5準備書面 令和3年9月24日 PDF

もし「婚姻」という制度を立法する目的から「生殖と子の養育」の趣旨が失われた場合には、その時点で他の人的結合関係とは区別することができなくなり、「婚姻」という概念そのものが消失することになる。

婚姻制度の立法目的と大阪地裁判決の理解

下図で、「婚姻」の形成過程と大阪地裁判決の理解を取り上げる。

大阪地裁判決では、婚姻の趣旨について述べられている。

しかし、それ以前の婚姻の立法政策上の目的について十分に説明できているとはいえない。

大阪地裁判決の内容

具体的に、判決の誤りを確認する。

〇 項目のタイトルの文字サイズを拡大している部分がある。

〇 法律論として重要でない部分や訴訟手続き上の話などは「灰色」で潰した。

〇 「個人の尊厳」に色付けしている。

〇 「性愛」「異性愛」「同性愛」「異性愛者」「同性愛者」に色付けしている。(これは法律用語ではない)

〇 「異性間のカップル」「異性カップル」「同性間のカップル」「同性カップル」「LGBTカップル」「カップル」を太字にした。(これは法律用語ではない)

〇 「同性間の婚姻」に関わる部分に色付けしている。

〇 「公認に係る利益」と称するものに色付けしている。

〇 主要な文に色付けているところがある。

〇 リンクを加えた。

【論点番号】

下記の15の論点を押さえれば、この判決の誤りが明確になる。

① 憲法の下では「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)であること

② 「個人の尊厳」は「婚姻してない者(独身者)」の状態で既に完全な状態であることを意味すること

③ 「婚姻している者(既婚者)」との比較対象は「婚姻していない者(独身者)」であること

④ 区別取扱いが存在しないこと

⑤ 「カップル信仰論」になっていること

⑥ 「カップル間不平等論」になっていること

⑦ 「異性と婚姻できるが同性と婚姻できない不平等論」になっていること

⑧ 「性愛に基づく不平等論」になっていること

⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと

⑩ 特定の思想や感情を保護することは「思想良心の自由(19条)」「政教分離(20条1項・3項、89条)」「平等原則(14条)」に抵触して違憲となること

⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと

⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること

⑬ 「登録パートナーシップ制度」の違法性の存否について何らの検討もしていない点に不備があること

⑭ 24条1項は「同性間の婚姻」を禁止するものではないという断定に説得的な根拠が示されていないこと

⑮ 法律上の婚姻制度が一夫一婦制であることに「合理性」があるということは、24条が「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」の文言により一夫一婦制を要請して立法裁量の限界を画している場合でも同様に「合理性」があると説明できること

【筆者】

インデント(字下げ)を加えて記載したところは、筆者の分析である。

主文

1 原告らの請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は、原告らの負担とする。

事実及び理由

第1 請求

被告は、原告らに対し、各100万円及びこれに対する平成31年3月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要等

1 事案の概要

本件は、同性の者との婚姻届を提出したが、両者が同性であることを理由に不受理とされた原告らが、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定は、憲法24条、13条、14条1項に違反するにもかかわらず、被告が必要な立法措置を講じていないことが国家賠償法1条1項の適用上違法である旨を主張して、被告に対し、慰謝料各100万円及びこれに対する訴状送達の日である平成31年3月4日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

2 前提事実

当事者間に争いがない事実並びに後掲証拠(なお、証拠について枝番号を省略したものは枝番号を全て含む趣旨である。以下同じ。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実は、次のとおりである。

(1) 性的指向

性的指向とは、人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じることであり、このような恋愛、性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛、同性に対して向くことが同性愛である(以下、性的指向が異性愛である者を「異性愛者」、性的指向が同性愛である者を「同性愛者」という。)。これに対し、性自認とは、自分の性をどのように認識しているかであるところ、性自認の性(心の性)が生物学上の性と一致する場合もあれば、一致しない場合もあり、性自認と生物学上の性が一致しない者をトランスジェンダーという。女性の同性愛者(レズピアン)、男性の同性愛者(ゲイ)、同性愛と異性愛の双方の性的指向を有する者(バイセクシャル)及びトランスジェンダーの性的少数者を総称してLGBTという。

【筆者】

「性的指向とは、人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じること」との記載がある。

ここに示されているように、「性的指向」と称するものの内容は「情緒的、感情的」なもので「魅力を感じること」であるというのであるから、これは精神的なものであり、「内心の自由」の範囲のものである。

憲法上の具体的な条文においては、19条の「思想良心の自由」や14条の「信条」によって捉えられるべきものである。

法律論としては、このような思想や感情を基にして自然人を分類することはできないし、このような人の内心を基準として異なる取扱いをすることは、19条の「思想良心の自由」に抵触して違憲となるし、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。

「性自認とは、自分の性をどのように認識しているかであるところ、性自認の性(心の性)が生物学上の性と一致する場合もあれば、一致しない場合もあり、性自認と生物学上の性が一致しない者をトランスジェンダーという。」との記載がある。

しかし、「トランスジェンダー」とは「ジェンダー」と述べている通り、生物学的な「性別」とは異なる概念であり、精神的なものである。

このような精神的なものを科学的な裏付けもなしに何の疑問も抱くことなく受け入れて判決の文面で定義として用いることは妥当でない。

「なんか最近一周回ってよく分からなくなってきたんだけど、トランスの人たちは何をトランスしたいの?」 Twitter

「セックスがスペクトラムならトランスは何から何にトランスするんでしょうね」 Twitter

また、「トランスジェンダー」と称しているものと、「性同一性障害」は異なる概念であるとする考え方もあり、科学的に確定的な定義とはいえない。

埼玉県議会の LGBTへの理解増進を図る条例 成立の報を受けて 2022年7月8日

「GIDの権利と女性の安全を守る会」設立しました 2022年9月12日

トランス問題をどのように考えるべきか ――最初の一歩―― 2022年11月28日

このような精神的なもので、客観性を有しないものについては、科学とはいえないのであり、「『のんびりおっとりしたイメージ』であれば、『パンダ系女子』である」というような性格診断と区別することができないものである。

「草食系・肉食系」という分類もある。

我が国における異性愛以外の性的指向を持つ者の人口は明らかではないが、LGBTに該当する人については、平成27年4月当時において全国の20歳~59歳の約7万人を対象とした調査で7.6%、平成28年5月当時において上記年代の約10万人を対象とした調査で約5.9%、同年6月当時において全国の20歳~59歳の有職の男女の約1000人を対象とした調査で8%とする調査結果等がある(甲A567)。

【筆者】

「我が国における異性愛以外の性的指向を持つ者の人口は明らかではないが」との記載がある。

しかし、この「性的指向」と呼んでいるものは、精神的なものであり、持続的で明確な確信を有している者から、曖昧な認識の者まで様々である。

もともと精神的なものであるから、生物学的な性別のように明確に割り切ることができる性質のものではない。

これは「内心の自由」に属するものであり、「思想良心の自由(憲法19条)」、「信教の自由(憲法20条1項)」によって保障される性質のものである。

精神的なもの、心理的なものを基準とした人口調査であるが、「自分は幸運であると感じている者」、「自分は才能がないと感じる者」、「前世を信じる者」などの人口調査と変わらないものである。

このような調査には明確な定義や客観性ある境界線となるものは存在しないのであり、これを基準として法律論を組み立てることはできない。

「LGBTは自己申告なので第三者からの否定は難しい」 Twitter

【動画】#13 佐波優子の保守から見えるLGBTの風景 2021/12/10

アメリカの若者の30%以上が「自分はLGBTQ」と認識していることが判明 2021年10月26日

ここでは、前の段落と合わせて「(1) 性的指向」という項目を立てている。

しかし、この項目の中では「性自認」について解説を始め、その後「LGBT」の話に移り変わり、最後には「我が国における異性愛以外の性的指向を持つ者の人口は明らかではない」と述べた後に「LGBTに該当する人」の割合の調査を述べて締めくくっている。

結局、「性的指向」について述べているのは、最初の一文だけである。

また、この調査結果を見ても、「異性愛以外の性的指向を持つ者の人口」は分からないままである。

さらに、そもそも婚姻制度は「性愛(性的指向)」という思想や感情を保護することを目的とする制度ではないのであるから、このような調査を取り上げたところで、法律論上の論点に何らの影響も与えないのであり、このような内容を判決文として取り上げる必要そのものがないものである。

婚姻制度の立法目的は「性愛(性的指向)」という思想や感情を保護することにあるわけではないのであるから、判決の内容として婚姻制度の枠組みが定めている対象者の範囲について論じる際に、「性愛(性的指向)」という内心の問題に関連付けて論じようとしている点で誤っている。

他にも、「性愛(性的指向)」という特定の思想や感情を保護することを目的として法律を立法することは、「政教分離(20条1項・3項、89条)」に違反して違憲となる可能性がある。

また、「婚姻制度を利用する者(既婚者)」のすべてが「性愛」を満たすことを目的として「婚姻」しているわけでもない。

「性愛」を満たすことを目的とする「婚姻」こそが正しい価値観であるかのような論じ方をすることも誤りとなる。

法律論としては、婚姻制度そのものと、「内心の自由」に属する個々人の価値観とを区別して考える必要がある。

(2) 原告らの関係等

ア 原告1及び原告2は、いずれも男性であり、同性愛者である。

原告1及び原告2は、平成31年2月、居住地において婚姻届を提出したが両者が同陛であることを理由に不受理とされた。

イ 原告3及び原告4は、いずれも女性であり、同性愛者である。

原告4は、アメリカ合衆国(以下「米国」という。)の国籍を有しており、原告3及び原告4は、平成27年8 月、米国オレゴン州において婚姻し(甲C3)、平成31年1月、日本の居住地においても婚姻届を提出したが、両者が同性であることを理由に不受理とされた。

ウ 原告5及び原告6は、いずれも男性であり、同性愛者である。

原告5及び原告6は、平成31年2月、居住地において婚姻届を提出したが、両者が同性であることを理由に不受理とされた。

【筆者】

通常、ここには職業が記載されるのであるが、「同性愛者である。」と記載されている。ここでいう「同性愛者」は職業ではないと思われるため、単に自己の思想、信条、信仰を告白するものということになる。

3 民法及び戸籍法の関連規定

(1) 民法739条1項は、婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずるとし、戸籍法74条1号は、婚姻をしようとする者は、夫婦が称する氏を届け出なければならない旨規定する(以下、民法の規定については、昭和22年法律第222号による改正後の民法の家族法部分の規定を総称して「現行民法」、同改正前の民法の家族法部分の規定を総称して「明治民法」、同改正のことを「昭和22年民法改正」という。また、原告らが主張する、同性間の婚姻を認めていない民法第四編第二章及び戸籍法の諸規定を「本件諸規定」という。)。

(2) 戸籍法では、婚姻の届出があったときは、夫婦について新戸籍を編製し(同法16条1項本文)、当該戸籍には、戸籍内の各人について、夫又は妻である旨が記載され(同法13条6号)、子が出生した場合にはこれを届け出なければならず(同法49条1項)、子は親の戸籍に入ることとされてお(同法18条)、戸籍の正本は市役所等に備え置くこととされて公証されている(同法8条2項)。

また、民法には「婚姻」の章が設けられ(同法731条以下)、婚姻の成立要件等の規定や、婚姻の効果として、氏の統一(同法750条)、夫婦相互の同居、協力及び扶助の義務(同法752条)が、夫婦の財産に関しては、婚姻費用の分担(同法760条)や夫婦の財産の帰属(同法762条)が、離婚に関しては、財産分与(同法768条)等が規定され、他の章にも、夫婦の子についての嫡出の推定(同法772条1項)、親権に関する規定(同法818条以下)、配偶者の相続権(同法890条)等婚姻の重要な法律上の効果に関する規定が置かれている。

【筆者】

これは、戸籍法と民法上の「婚姻」の内容について具体的に示されたものである。

これに関連して、この判決が「婚姻の本質」と述べている部分について検討する。

この判決の中では、下記のように「婚姻の本質」と称するものが説明されている。

◇ 2(2)(ウ)

「婚姻の本質は、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として公的承認を得て共同生活を営むことにあり、」

◇ 3(2)ア

「婚姻の本質は、自分の望む相手と永続的に人的結合関係を結び共同生活を営むことにある以上、」

この判決では、突然に何の根拠もないままにこの「婚姻の本質」と称するものを説明(定義)して、その「婚姻の本質」と称する説明に当てはまるか否かという視点から、婚姻制度の対象者の範囲が適切であるか否かを論じようとしている部分がある。

しかし、このような「婚姻の本質」と称するものを示すことができる場合があるとしても、それはここに挙げられているような具体的な制度の枠組みが存在することを前提として、その制度の枠組みを読み解いた場合に、それを利用する者の通常想定される利用者像を簡単な言葉で示したものに過ぎない。

つまり、「婚姻の本質」と称しているものは、具体的な婚姻制度が存在することを前提として、その婚姻制度を利用する者の通常想定される利用メカニズムについて、簡潔な言葉に集約した場合の説明として述べられているだけのものである。

そのため、具体的な婚姻制度の枠組みが存在しない中では、そもそも婚姻制度を利用する者についての通常想定される利用者像も分からないのであるから、「婚姻の本質」と称する説明もすることができないことになるのである。

このことから、具体的な婚姻制度の枠組みが存在しない中で、突然「婚姻の本質」と称する観念が根拠もなく登場するわけではないのであり、その「婚姻の本質」と称する説明だけを絶対的な根拠となるものであるかのような認識の下に、その説明の中に当てはまるか否かのみを論じるだけで、婚姻制度の対象者の範囲の当否を論じようとすることはできない。

この点を押さえる必要がある。

4 争点及び争点に対する当事者の主張の要旨

本件の争点は次のとおりであり、争点に対する当事者の主張の要旨は、別紙2のとおりである。

(1) 本件諸規定が憲法24条、13条、14条1項に違反するか。

(2) 本件諸規定を改廃しないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるか。

(3) 原告らの損害、損害額

(4) 原告4につき、国家賠償法6条所定の相互保証があるか。

第3 当裁判所の判断

1 認定事実

後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(1) 性的指向及び同性愛等に関する知見

ア 性的指向及び同性愛に関する現在の知見

性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、遺伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されている。しかし、精神衛生(メンタルヘルス)に関わる大部分の専門家団体は、ほとんどの場合、性的指向は、人生の初期か出生前に決定され、選択するものではないとしており、心理学における主たる見解も、性的指向は、意思で選ぶものでも、意思により変えられるものでもないとしている。精神医学においても、同性愛者の中には性行動を変える者がいるものの、それは性的指向を変化させたわけではなく行動を変えたにすぎず、自己の意思や精神医学的な療法によっても性的指向が変わることはないとされている。(甲A2、7、322、324)

イ 欧米諸国における同性愛に関する知見の変遷

(ア) 中世~19世紀末頃における知見

欧州や米国では、中世においては、キリスト教の影響により、同性愛を否定する考え方が確立されていたが、 9世紀末頃から、自らを同性愛者と考える者の存在が表面化するようになると、ドイツ、米国、英国では、同性間の性行為が刑法上の犯罪として取り締まられるようになった。また、この頃から、同性愛は精神的病理として医療の対象としても扱われるようになっていった。(甲A24、163)

(イ) 20世紀初頭~1973年(昭和48年)頃までの知見

米国精神医学会が、1952年(昭和27年)に刊行した「精神障害のための診断と統計の手引き第1版(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders〔DSM-Ⅰ〕)」及び1968年(昭和43年)に刊行した同第2 版〔DSM-Ⅱ〕においては、同性愛は、病理的セクシュアリティーを伴う精神病質人格又は人格障害とされていた(甲A48 、161)。

また、世界保健機関が公表した疾病及び関連保健問題の国際統計分類(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 〔ICD〕。以下「国際疾病分類」という。)においても、1992年(平成4年)に改訂第10版(lCD-10)が公表されるまでの改訂第9版(ICD-9)以前においては、同性愛は性的偏倚と性的障害の項目に位置付けられていた(甲A29、30)。

(ウ) 1973年(昭和48年)頃以降における知見の変化

米国精神医学会は、1973年(昭和48年)、同学会の精神障害の分類から同性愛を除外する決議を行い、 1975年(昭和50年)には、米国心理学会も、上記米国精神医学会の決議を支持し、同性愛それ自体では、判断力、安定性、信頼性、一般的な社会的能力ないし職業遂行における障害を意味しないとの決議を採択した(甲A1)。

米国精神医学会は、1980年(昭和55年)に刊行した「精神障害のための診断と統計の手引き第3版(DSM-Ⅲ)」において、同性愛は、自我異和的同性愛、すなわち同性愛者である患者自身が、同性に性的興奮を感じる状態を望まず、その状態が苦痛で、変わりたい旨を訴える場合にのみ精神疾患に当たるものと改訂したが、これも1987年(昭和62年)に刊行された第3版の改訂版(DSM-Ⅲ)においては削除され、同性愛は精神疾患とはみなされなくなった(甲A27、28、48、161、164)。

世界保健機関は、1992年(平成4年)、同性愛を疾病分類から削除した国際疾病分類改訂第10版(lCD-10)を発表した。世界保健機関は、併せて、同性愛はいかなる意味でも治療の対象とならない旨宣明した。(甲A30、48、161、164)

ウ 我が国における同性愛に関する知見の変遷

(ア) 近代以前

我が国でも、近代以前から、同性間の親密な関係は存在していたが、キリスト教の影響をほとんど受けていなかった我が国では、このような関係が特段否定されたり禁止されたりする状況にはなく、特に男性間の関係については、男色、衆道などと呼ばれて種々の文学作品の題材になるなどしていた(甲A163、365)。

(イ) 明治期における知見(19世紀末頃以降)

明治20年代になり、西欧文明の導入や近代化が進む中、我が国においても、同性愛は健康者と精神病者との中間にある変質狂のーつである色情感覚異常又は先天性の疾病であるという知見が紹介されるようになった。色情感覚異常の著明な症状は、色情倒錯又は同性的色情であり、男子が年少の男子に対して色情を持ち、「鶏姦」(男性間の性的行為)をすることや、女子が女子を愛することなどは変質徴候の第1とされていた。このような色情感覚異常者に対する治療法として、催眠術を施すほか、臭素剤を投与する、身体的労働をさせる、冷水浴をさせる、境遇を変化させることなどが行われていた。(乙25、26)

また、青年期における同性愛は、愛情に対する欲求が極めて強いために起こることであり、ある程度を越えなければ心配する必要はないが、同性の者同士が愛情を深め、不純な同性愛に向くこともあり、このような場合には注意すべきことであって、絶対に禁止すべきものとされていた(乙27)。

なお、明治5年に制定された条例により男性間の性行為が犯罪とされ、その翌年には、刑法266条に鶏姦罪が新たに規定されたが、明治15年には旧刑法(明治13年太政官布告第36号)の施行に伴い廃止された(甲A24、366)。

(ウ) 戦後初期(昭和20年頃)から昭和50年頃までの間における知見

戦後初期においても、鶏姦と女子相姦は、変態性欲のーつとされ、陰部暴露症などと並んで精神異常者や色欲倒錯者に多くみられるものとされた。

心理学の分野においても、同性愛は、民族や階級等にかかわらず存在する、性欲の質的異常とされていた。同性愛は、異性愛への心理的成熟以前に、精神的又は肉体的な同性愛を経験し、それが定着した場合に生ずることがあるとされ、その後、異性愛者となり、健康な結婚生活を営むことができるようになる場合がー般的ではあるものの、外的要因によって同性愛が病的に定着してしまうことがあり、それは一般の健康な親愛とは違って、性的不適応の一種であるとされた。そのように病的に同性愛が定着してしまった場合の心理療法として、自己観察や異性愛が抑圧されている原因の探求などを行うものとされ、異性愛に対する障害を取り去ることが根本的対策であるともされていた。(以上につき、甲A147~151)

(エ) 昭和50年頃以降における知見の変化

a 昭和56年頃になると、前記イ(ウ)の欧米諸国の状況を受け、我が国においても、精神医学の分野で、同性愛は、当事者が普通に社会生活を送っている限り精神医学的に問題にすべきものではなく、当事者が精神的苦痛を訴えるときにだけ治療の対象とすれば足りるとの知見が紹介され、平成7年には、日本精神神経学会は、市民団体からの求めに応じて、「ICD-10に準拠し、同性への性的指向それ自体を精神障害とみなさない」との見解を示し、その後、同性愛は精神疾患とはみなされなくなった(甲A48、162、164)。

b 教育領域においては、昭和54年1月に当時の文部省が発行した中学校、高等学校の生徒指導のための資料である「生徒の問題行動に関する基礎資料」に、性非行の中の倒錯型性非行として同性愛が示されており、正常な異性愛が何らかの原因によって異性への嫌悪感となり得ること、年齢が長ずるに従い正常な異性愛に戻る場合が多いが成人後まで続くこともあること、一般的に健全な異性愛の発達を阻害するおそれがあり、また社会的にも健全な社会道徳に反し、性の秩序を乱す行為となり得るもので、現代社会にあっても是認されるものではないことなどが示されていた(甲A26)。

しかし、昭和61年に当時の文部省が発行した「生徒指導における性に関する指導」では、同性愛に関する記載が見られなくなった(甲A163、弁論の全趣旨)。

(2) 婚姻制度について

ア 欧米諸国における婚姻制度

人類は、歴史的に、男女が性的結合関係を営み、種の保存を図ってきたところ、このような男女の結合関係を、国家や宗教等の規範によって統制するものとして婚姻制度が生まれた。中世の欧米では、主に教会からの統制による宗教婚が行われていたが、次第に、国家が法律(民法)によって成立要件を定めて婚姻当事者に一定の権利義務等を発生させる法律婚制度が台頭するようになり、18世紀になると、欧米の多くの国で、男女から成る当事者の意思の合致に基づく婚姻に一定の要件の下で国家等が承認を与える近代的婚姻制度が採用され、確立されていった。なお、当時は同性愛が否定されていたことから、これらの婚姻は当然に男女間のものとされていたが、後記(3)のとおり、2000年(平成12年)以降は、オランダを始めとして同性間の婚姻を認める国が現れるようになっている。(甲A174、乙2)

【筆者】

「人類は、歴史的に、男女が性的結合関係を営み、種の保存を図ってきたところ、このような男女の結合関係を、国家や宗教等の規範によって統制するものとして婚姻制度が生まれた。」

ここで「男女が性的結合関係」や「種の保存」、「男女の結合関係」を基準にして「婚姻制度が生まれた。」と考えているのであるから、この段階で既に「婚姻」という制度の中には、子供の遺伝的な父親を特定しようとすることや、その特定された父親にも子供に対する責任を担わせること、父母と子の関係を確定し、「子の養育」を予定するものであることが明確になっている。

また、「国家や宗教等の規範によって統制する」ことの背景には、「近親交配」により遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを防ぐこと、未婚の男女の数の不均衡によって「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれることを抑制すること、母体を保護すること、などの目的(政策)も含まれていると考えられる。

これが、「国家や宗教等の規範によって統制するものとして婚姻制度が生まれた。」ことの歴史的な経緯であり、「男女の結合関係」(男女が性的結合関係)としている理由である。

この大阪地裁判決は、後ほど別の個所で婚姻制度の立法目的が「性愛」を保護することにあるかのような前提で論じようとしているところがあるが、もともと「婚姻」という制度そのものは「性愛」を保護することを目的とする制度ではないため、そのような前提の下に論じることは誤っている。

「当時は同性愛が否定されていたことから、これらの婚姻は当然に男女間のものとされていた」との記載がある。

ここでいう「当時」とは「18世紀」のことであり、場所は「欧米」である。

それら「欧米」の国の中では「同性愛が否定されていた」という事実があるとしても、世界のすべての地域で「同性愛が否定されていた」わけではない。

また、世界中の大半の地域では古くから「婚姻」にあたる枠組みを有しているのであり、「性愛」という思想や感情に基づいて制度を設けている地域もあるのかもしれないが、そのような「性愛」というような思想や感情とは関係なく、あるいは意図的に区別して婚姻制度を設けている地域も存在する。

そのため、「当時は同性愛が否定されていたことから、これらの婚姻は当然に男女間のものとされていた」という部分が、あたかも婚姻制度が「性愛」(その中でも特に『異性愛』)という特定の思想や感情を保護することを目的として立法された制度であるかのような理解をしているのであれば、世界中の制度に共通するというような普遍的なものということはできない。

また、日本の地域や現在の日本国の法令の下に置いても、婚姻制度は「性愛」(その中でも特に『異性愛』)を保護するために立法された制度ではないから、そのような理解が通用するわけではない。

このような論じ方をしたいのであれば、日本国における婚姻制度の立法過程で、婚姻制度が「性愛」(その中でも特に『異性愛』)という思想や感情を保護することを目的として立法されていることを裏付ける根拠や資料を示す必要がある。

それを示さないままに、日本国の婚姻制度が立法される過程で、「性愛」(その中でも特に『異性愛』)という思想や感情を保護することを目的としているかのように論じることは、日本国の婚姻制度とは異なる目的によって形成された「欧米」の制度について、単に外国語を翻訳する際に「婚姻」という同一の言葉が充てられていることを根拠として、異なる制度であるにもかかわらず外国法を基準として自国の法制度に同一の立法目的が存在するかのように考えようとする論理に依拠する主張となるのであり、日本国の婚姻制度の立法目的を適切に捉えているとはいえないことになる。

また、日本国憲法の下では「性愛」という特定の思想や信条を保護することを目的として制度を立法することはできないことも理解する必要がある。

イ 我が国における婚姻制度

(ア) 明治民法(明治31年7月16日施行)における婚姻制度

a 起草段階

明治民法が制定される以前から、我が国においても、ー男一女が儀式等をして夫婦として共同生活を送る慣習としての婚姻は存在し、人生における重要な出来事とされていたが、明治維新後、このような慣習による婚姻を近代的な法律婚制度として確立するため、民法の家族法部分の起草作業が行われた。起草に当たっては、フランス民法、イタリア民法など8か国の外国法が参照されたが、従来の我が国における慣習を直ちに改めるのではなく、慣習を踏襲しつつも、慣習をそのまま認めれば弊害となる事項や慣習からは明らかでない事項について法により規律するものとして制定されることとなった。(乙3)

【筆者】

「人生における重要な出来事とされていた」との記載がある。

ただ、日本国憲法には「個人の尊厳」が定められており、自然人である一人一人は「自律的な個人」として既に尊重されている。

そのため、「婚姻しなければ一人前にはなれない」というような価値観は存在しない。

日本国憲法の下では「婚姻」は利用したい人が利用すればよいというだけの制度であり、 一定の年齢に達した時点で「成人」として扱われる(成人式をする者もいる。)というような、すべての人に共通する出来事というわけではない。

ここで「婚姻」について「人生における重要な出来事」という位置づけで理解していることは、「婚姻」をあたかも「すべての人が通るべき道」であるかのような特定の価値観が含まれてしまうため、日本国憲法の下においては適切ではないことに注意が必要である。

法律論としては「婚姻」しない生き方も同様に尊重されるべきものであり、「婚姻していない者(独身者)」があたかも「人生における重要な出来事」を歩むことができていない者であるかのような否定的な評価に繋がるような言葉遣いを用いるべきではない。

むしろ、日本国憲法の下では、「個人の尊厳」の観点から、「婚姻していない者(独身者)」の状態で既に完全な状態として扱われているのであり、「婚姻していない者(独身者)」こそが基準(スタンダード)となるべきものである。

「人生における重要な出来事」のように、「婚姻している者(既婚者)」こそが正しい生き方であるかのような「婚姻している者(既婚者)」を基軸として理解するような説明を行うことは、特定のグループを持ち上げるものであり、法律論としては偏った説明となる。

法解釈においては制度を無色化できる言葉遣いを用いなければならない。

同性間の婚姻に関しては、当時の外国法には同性間の婚姻を明示的に禁止するものもみられたが、明治民法においては、婚姻が男女で行われることは当然のことで、同性間の婚姻をすることができないことは「言ハスシテ明カ」等とされ、特に禁止する旨の規定は置かれないこととなった(甲A206、214、乙11)。

【筆者】

「婚姻が男女で行われることは当然のことで、同性間の婚姻をすることができないことは「言ハスシテ明カ」等とされ、特に禁止する旨の規定は置かれないこととなった」との記載がある。

ここでいう「禁止する旨の規定」の意味は、「~~してはならない」のような義務文・否定文による「禁止」を定める規定をいうものである。

しかし、婚姻制度は法制度であることから、法律上の要件として男女であることが求められているのであれば、それを満たさない人的結合関係については「婚姻」としては成立しないのであり、結論として「禁止」していることと同じ状態ということができる。

そのため、「~~してはならない」というような義務文・否定文による「禁止する旨の規定」が存在しなくとも、そもそも「婚姻」として成立しないという意味ではそのこと自体で「禁止する旨の規定」ともいうことができるのである。

このような厳密な理解を前提とせずに、「特に禁止する旨の規定は置かれないこととなった」と述べたとしても、このことによって「義務文・否定文による『禁止する旨の規定』が置かれていないのであるから、同性間の人的結合関係を『婚姻』とすることも許容されるはずである」とする主張の根拠にはならないことに注意が必要である。

「婚姻が男女で行われることは当然のことで、同性間の婚姻をすることができないことは「言ハスシテ明カ」等とされ、」との部分について検討する。

まず、婚姻制度は様々な人的結合関係の中から、「生殖」に関わる問題について発生し得る社会的な不都合を解決するための手段として、「生殖と子の養育」の観点から、他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。

そのことから、「婚姻」という制度の中には、常に「生殖と子の養育」の趣旨が含まれているのであり、この趣旨に当てはまらない人的結合関係を「婚姻」として扱わないことについては「言ハスシテ明カ」等とされているものと考えられる。

この「婚姻」という意味を引き継ぐ形で憲法24条の「婚姻」が定められているのであるから、憲法24条の「婚姻」にもこの「同性間の婚姻をすることができないことは「言ハスシテ明カ」等」との趣旨が含まれていることになる。

そのため、同性間の人的結合関係については、憲法24条の「婚姻」に含まれないのであり、24条の下で「婚姻」として扱うことはできないことになる。

また、生殖能力を持たない男女の婚姻の可否についても起草段階から議論されたが、婚姻の性質について、男女が種族を永続させるとともに、人生の苦難を共有して共同生活を送ることにあると解し、生殖能力を持たない男女は、婚姻の目的を達し得ないから、婚姻の条件を欠き婚姻し得ないとの見解と、男女が種族を永続させることを婚姻の性質に含めることは、老齢等の理由により子をつくることができない夫婦がいることを説明できない、婚姻の本質は両者の和合にあり、生殖能力は婚姻に必要不可欠の条件ではないとの見解がある中、最終的には、婚姻とは男女が夫婦の共同生活を送ることであり、必ずしも子を得ることを目的とせず、又は子を残すことのみが目的ではないとされて、老年者や生殖不能な者の婚姻も有効に成立することとされた(甲A213、218、219、乙4)。

【筆者】

「生殖能力を持たない男女の婚姻の可否についても起草段階から議論されたが、」との記載がある。

まず、婚姻制度の立法目的として、下記を挙げることができる。

・ 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること

・ 遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること

・ 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと

・ 母体を保護すること

婚姻制度はこれらの立法目的を達成するための手段として枠組みが定められているものである。

そのため、これらの立法目的を達成することを阻害する人的結合関係を「婚姻」として扱うことはできない。

逆に、これらの立法目的を達成することを阻害しない範囲であれば、「婚姻」として扱うことも可能と考えられる。

その意味で、「生殖能力を持たない男女の婚姻の可否」については、「生殖能力」がないためその間で子供が産まれないのであり、「『子の福祉』が実現される社会基盤を構築すること」や「遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること」、「母体を保護すること」には影響を与えない。「男女二人一組」の形であれば、その社会の中で未婚の男女の数の不均衡が発生することもないため、「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすという目的の達成も阻害することがない。

よって、「生殖能力を持たない男女の婚姻の可否」については、可能とすることもできると考えられる。

国(行政府)は下記のように説明している。

「現行民法が子を作る能力や意思の有無でその法的地位を区別していないことと,現行民法が抽象的・定型的に子を産み育てることを目的とする男女の共同生活に対して法的保護を与えることをその目的としていることは,何ら矛盾するものではない。」

【大阪・第9回】被告第5準備書面 令和3年9月24日 PDF

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

しかしながら、被告第2準備書面第5の2(3)イ(ウ)(44ないし45ページ)で述べたとおり、パッケージとして構築される婚姻及び家族に関する制度においては、婚姻を要することができるか否かの基準が明確である必要がある。

また、現行民法が子を作る能力や意思の有無でその法的地位を区別していないことと、現行民法が抽象的・定型的に子を産み育てることを目的とする男女の共同生活に対して法的保護を与えることをその目的としていることとは、何ら矛盾するものではない。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【東京二次・第5回】被告第3準備書面 令和4年6月30日 PDF

(これは大阪地裁ではなく、東京地裁の二次訴訟における国〔行政府〕の主張である)

「子供のない夫婦は「制度」の遊び。」 Twitter

「それは制度の「遊び」の部分として許容されている。」 Twitter

「子供のいない夫婦もあるってか。子供を作ろうとしてもできない時もある。制度の円滑な運用のため、多少の遊びは見る必要はある。」 Twitter

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

現行の憲法および民法は、生殖可能性のある男女のカップルを類型的に取り出し、それに法的保護を与えている。不妊、高齢等の理由で実際には生殖能力のない男女のカップルでも現行法が婚姻可能としているのは、生殖能力の有無を国家が調べて「婚姻」を許可する制度が個人の尊厳(憲法24条2項)を著しく害するからにすぎない。それゆえに男女のカップルであれば一律に生殖能力があるものとみなしているのだ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

生殖可能性のない同性婚を法律で認める理由はない…憲法学の専門家が「同性婚の法制化」にクギを刺す理由 2023/02/18

「婚姻の性質について、男女が種族を永続させるとともに、人生の苦難を共有して共同生活を送ることにあると解し、生殖能力を持たない男女は、婚姻の目的を達し得ないから、婚姻の条件を欠き婚姻し得ないとの見解と、男女が種族を永続させることを婚姻の性質に含めることは、老齢等の理由により子をつくることができない夫婦がいることを説明できない、婚姻の本質は両者の和合にあり、生殖能力は婚姻に必要不可欠の条件ではないとの見解がある中、最終的には、婚姻とは男女が夫婦の共同生活を送ることであり、必ずしも子を得ることを目的とせず、又は子を残すことのみが目的ではないとされて、老年者や生殖不能な者の婚姻も有効に成立することとされた」との部分について検討する。

まず、この文の最後の部分に「婚姻も有効に成立することとされた」と記載されていることから、ここで論点になっているものは、「婚姻」が「有効に成立する」か否かの問題である。

これは、具体的な法制度が存在していることを前提とし、その制度が定める要件に当てはまる者の間で「婚姻」が「有効に成立する」場合と、「有効に成立」せず、無効な場合を区別しようとする論点ということである。

この時に、「生殖能力を持たない男女」は「婚姻の条件を欠き婚姻し得ない」とする見解と、「生殖能力は婚姻に必要不可欠の条件ではない」とする見解があり、最終的に「生殖不能な者の婚姻も有効に成立する」としているものである。

ここで重要となっているものは、具体的な法制度として婚姻制度が存在することを前提とし、「生殖能力を持たない男女」の「婚姻」が「有効に成立する」かどうか、つまり、その制度の適用を受ける地位があるかないかである。

よって、ここで述べられている「婚姻の性質」の説明は、具体的な婚姻制度が存在することを前提とし、その法制度を利用する者の利用者像として述べられているものであり、婚姻制度そのものが立法される際の「国の立法目的」とは異なるものである。

そのため、ここで「生殖能力を持たない男女」の「婚姻」が「有効に成立する」ことを根拠として、婚姻制度を整備している「国の立法目的」の中から「生殖と子の養育」の趣旨が失われるというわけではない。

この点、婚姻制度についての「国の立法目的」と、「婚姻」が有効に成立するための条件と、「個々人の利用目的」などを混同しないように注意する必要がある。

「目的」の意味の多義性について、当サイト「同性婚訴訟 福岡地裁判決の分析」で詳しく解説している。

b 明治民法における婚姻制度

明治民法においては、婚姻は、特定の儀式を不要とし、国家に対する届出によって成立する法律婚として整備された。しかし、そこでは、従来の家を中心とする家族主義の観念を踏襲し、家長である戸主に家を統率するための戸主権を与え、婚姻は家のためのものであるとして戸主や親の同意が要件とされ、当事者間の合意のみによってはできないものとされた上、夫の妻に対する優位が認められていた。なお、このような明治民法における婚姻は、終生の共同生活を目的とする、男女の、道徳上及び風俗上の要求に合致した結合関係であり、又は、異性間の結合によって定まった男女間の生存結合を法律によって公認したものであると考えられており、婚姻が男女間におけるものであることは当然のこととされていた。したがって、同性間の婚姻を禁じる規定は置かれていないものの、同性間の婚姻は、婚姻意思を欠き、無効な婚姻であるものと解されていた。なお、立法当時において、立法担当者らの間で同性愛が精神障害に当たることが特に議論されたことはうかがわれない。 (甲A19、206、207、541、542、乙3~5)

【筆者】

「同性間の婚姻を禁じる規定は置かれていないものの、同性間の婚姻は、婚姻意思を欠き、無効な婚姻であるものと解されていた。」との記載がある。

しかし、「明治民法」における「婚姻は、特定の儀式を不要とし、国家に対する届出によって成立する法律婚」として定められているのであり、「同性間の婚姻を禁じる規定は置かれていない」としても、法律上の要件を満たさないのであれば、「法律婚」(宗教上の婚姻とは違うという意味)が成立しないのであり、成立しないものに対して「禁じる規定」が存在しないことを殊更に取り上げることに意味があるとは思えない。

ここでいう「禁じる規定」の意味は、「~~してはならない。」というような義務文・否定文による「禁じる規定」のことを指していると思われるが、「法律婚」として成立しないということは、「法律婚」をすることができないのであり、結果として「禁じる規定」と読み解いたとしても同じことである。

例えば、基本的に弁護士資格を取得するためには司法試験で合格しなければならないが、司法試験で合格していない者を弁護士とすることを「禁じる規定」が存在しないとしても、基本的には司法試験で合格しない限りは弁護士とはなれないのであるから、司法試験で合格していない者が弁護士となることについて禁じられていると考えても同じことである。

その意味では、現在の制度について、基本的に司法試験に合格していない者が弁護士となることを「禁じる規定」である考えても、結論は同じである。

そのことから、恐らくここで「禁じる規定」という言葉を使っている背景にある理解としては、「~~してはならない。」という義務文・否定文が存在するか否かという観点によって論じようとするものと考えられるが、法律上の要件を満たさないのであれば、「法律婚」としては成立しないのであるから、義務文・否定文による「禁じる規定」が置かれていないことを取り上げること自体が不自然であり、法律論として不要である。

「同性間の婚姻は、婚姻意思を欠き、無効な婚姻であるものと解されていた。」との部分であるが、「同性間」については法律上の要件を満たさないため「法律婚」として成立しないのであるから、「同性間の婚姻」という概念自体が存在しないはずである。

「同性間で婚姻をすることについては、」のように、できるだけ詳細に描き出さなければ、語感が独り歩きし、論理的な過程を思い描きにくくなり、書き手と読み手の間で認識にズレが生じやすくなるため注意が必要である。

「婚姻意思を欠き、無効な婚姻であるものと解されていた。」との部分について検討する。

そもそも法律上の要件を満たさないのであれば、「婚姻」として成立しないのであるから、「婚姻意思」の存否というような、「婚姻」が成立することを前提として「婚姻意思」の存否が問題となる事例に当てはめて考えている点で妥当でないように思われる。

「婚姻意思」が問われる場合とは、書面の上では法律上の要件を満たしていたが、本人たちの間に「婚姻意思」がないために、法的効果を及ぼすことが適当でない事例についての問題である。

「同性間」については、そもそも書面の上でも法律上の要件を満たしていないのであるから、法的効果が発生しない原因を「婚姻意思」の存否に結び付くかのように考えている点で不当であるように思われる。

「立法当時において、立法担当者らの間で同性愛が精神障害に当たることが特に議論されたことはうかがわれない。」との記載がある。

しかし、そもそも婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的とする制度ではないから、そもそも「異性愛」が正しい「性愛」であるかどうかという議論もなされていないはずであり、当然、それに対する形で「同性愛」が「精神障害」に当たるか否かに関することも、議論されていないはずである。

この大阪地裁判決の文脈では、あたかも婚姻制度が「性愛」(その中でもとりわけ『異性愛』)という思想や感情を保護することを目的として立法された制度であるかのような論じ方をしているが、婚姻制度が「性愛」を保護することを立法目的としていることを証明するような資料が提示されているとはいえない。

また、「異性愛」や「同性愛」、「その他の性愛」など、特定の思想や感情を保護するために法律を立法することは、「思想良心の自由(憲法19条)」、「政教分離原則(憲法20条1項・3項、89条)」、「平等原則(14条)」に抵触して違憲となると考えられる。

さらに、婚姻制度を利用する者の中には、制度の活用方法として様々な利用目的を有する者が想定されるのであり、利用者の有する様々な利用目的を差し置いて、「異性愛」という思想や感情に基づいて「婚姻」に至ることこそが正しい価値観であるかのような前提で論じている点で、制度に対して特定の価値観を反映しようとする者の主張となっており、妥当でない。

「異性愛」という思想や感情に基づいて「婚姻」することこそが正しい価値観であるとする裁判官個人の思想を露顕するものに過ぎず、法律論として正当化することはできない。

(イ) 憲法(日本国憲法)の制定(昭和22年5月3日施行)

第二次世界大戦後の昭和22年、我が国では、大日本帝国憲法(明治23年施行)を改正する形で、現行の憲法(日本国憲法)が制定された。大日本帝国憲法は、家族に関する規定を置かず、家族制度の設計を法律に委ねていたのに対し、新たに制定される憲法では、13条及び14条において、全て国民は個人として尊重され、法の下に平等であって、性別その他により経済的又は社会的関係において差別されないことを明らかにし、24条において、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならないこと、及び配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないことを宣言した。

憲法24条1項の起草過程において、GHQ民生局のベアテ・シロタ・ゴードンの起草に係る草案では、「家族ハ人類社会ノ基底ニシテ其ノ伝統ハ善カレ悪ンカレ国民ニ浸透ス婚姻ハ男女両性ノ法律上及社会上ノ争フ可カラサル平等(英語の原案では「undisputed legal and social equality of both sexes」)ノ上ニ存シ両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラレ且男性支配ノ代リニ協力ニ依リ維持セラルヘシ・・・」という文言があり、日本側がこれを基に整えた憲法改正草案要綱にも「婚姻ハ男女相互ノ合意ニ基キテノミ成立シ」とされていた。

その後、各条項について字句の表現等が検討された結果、表現上の訂正等を経て、大日本帝国憲法改正案22 条では、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」とされ、さらに帝国議会での審議を経て現行の憲法24条として制定されることになった。なお、同条の制定に当たっては、帝国議会での審議において、伝統的な家族制度が維持されることになるかは論点となったものの、同性間の婚姻に関して議論された形跡は見当たらない。(以上につき、甲A186、187、188、190、192、228、弁論の全趣旨)

(ウ) 昭和22年民法改正における婚姻制度

a 起草過程

明治民法は、家を中心とする家族主義の観念から、家長である戸主に家を統率するための戸主権を与え、婚姻も、戸主や親の同意を要件とし、当事者間の合意のみによってすることのできないものとし、夫の妻に対する優位も認めていた(前記(ア)参照)。昭和22年民法改正は、このような明治民法を、憲法の個人主義的家族観に沿うものに改めるべく、家制度を廃止するほか、未成年者以外における父母や、継父母・嫡母の婚姻同意に関する規定を廃止し、戸主の婚姻同意権も廃止して婚姻の自主性を宣言したものである。

このように、昭和22年民法改正は、明治民法のうち憲法の基本原則(前記(イ)参照)に抵触する規定を中心に行われ、憲法に抵触しない規定については明治民法の規定を踏襲したものであり、この際に同性間の婚姻について議論された形跡はない。(以上につき、甲A19、143、182、183、185、186、192、乙6、7、13、17、弁論の全趣旨)

b 昭和22年民法改正当時における婚姻制度

昭和22年民法改正当時、夫婦関係とは、永続的な男女の精神的、肉体的結合であるとされ、婚姻意思とは、当事者に社会の習俗によって定まる夫婦たる身分を与え、将来当事者間に生まれた子に社会の慣習によって定める子たる身分を取得させようとする意思、又は、その時代の社会通念に従って婚姻とみられるような関係を形成する意思であるなどと解されていた。

このように、昭和22年民法改正によっても、婚姻は男女間におけるものであることが当然のことで、同性間の婚姻は、上記のような夫婦関係には当てはまらず、その意味で婚姻ではないとされ、明治民法下と同様に婚姻意思を欠き、無効な婚姻であると解されていた。(以上につき、甲A152、153、乙8~10)

(3) 諸外国及び地域における同性間の婚姻制度等に関する状況

ア 諸外国及び地域における法制度等の状況

(ア) 欧米でも、中世においては、前記のとおりキリスト教の影響等から同性愛自体が否定されていたため、同性間の婚姻も考えられていなかった。しかし、同性愛に対する知見が変化する中で、1989年(平成元年)、デンマークにおいて、婚姻とは異なるものの、同性の二者間の関係を公証し、又は一定の地位を付与する登録制度(導入した主体によって制度の内容は異なるが、以下、総称して「登録パートナーシップ制度」という。)が導入され、2001年(平成13年)にはドイツ及びフィンランド、2004年(平成16年)にはルクセンブルク、2009年(平成21年)にはオーストリア、2010年(平成22年)にはアイルランドにおいて登録パートナーシップ制度が導入された。(甲A181)

(イ) また、次の各国においては、次に掲げる年に同性間の婚姻制度が導入された(特に断りのない限り法律の制定年又は裁判所がこれを容認する判断をした年)。これらの国の中には、既に登録パートナーシップ制度が存在していた国も相当数含まれているが、同性間の婚姻制度の導入とともに、これらの制度が廃止された国もあれば、併存する国もある。

(甲A181、355、564)

2000年(平成12年) オランダ

2003年(平成15年) ベルギー

2005年(平成17年) スペイン及びカナダ

2006年(平成18年) 南アフリカ

2008年(平成20年) ノルウェー

2009年(平成21年) スウェーデン

2010年(平成22年) ポルトガル、アイスランド及びアルゼンチン

2012年(平成24年) デンマーク

2013年(平成25年) ウルグアイ、ニュージーランド、フランス、ブラジル及び英国(イングランド及びウェールズ)

2014年(平成26年) ルクセンブルク

2015年(平成27年) アイルランド及びフィンランド

2017年(平成29年) マルタ、 ドイツ、オーストリア及びオーストラリア

2019年(平成31年、令和元年) エクアドル(ただし、施行年)

2020年(令和2年) 英国(北アイルランド)及びコスタリカ(ただし、施行年)

(ウ) 上記の国に加え、米国においては既に36の州やワンントン・コロンビア特別区及びグアムで同性間の婚姻が認められていたが、これを認めていない州もあったところ、そのような州法の規定の合憲性が争われた事件(いわゆるObergefell

事件)において、米国連邦最高裁判所は、2015年(平成27年)6月26日、婚姻の要件を異性間のカップル(以下「異性カップル」という。)に限り、同性間のカップル(以下「同性カップル」という。)の婚姻を認めない州法の規定は、デュー・プロセス及び平等保護を規定する合衆国憲法修正第14条に違反する旨の判決を言い渡した(甲A181、195)。

【筆者】

米国における「婚姻」は、日本国における婚姻制度とは性質が異なっている。

ただ、米国のObergefell判決を、日本国の法制度に照らし合わせて考えると、下記の論点で誤っていると考えられる。

⑤ 「カップル信仰論」になっていること

⑥ 「カップル間不平等論」になっていること

⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと

⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること

さらに、台湾においては、2017年(平成29年)、憲法裁判所に当たる司法院が、同性間の婚姻を認めない民法の規定は違憲である旨の解釈を示し、2019年(令和元年)、これに基づき同性間の婚姻を認める民法の改正が行われた(甲A101、139)。

(エ) 他方、イタリアにおいては、憲法裁判所が、2010年(平成22年)に婚姻は異性間の結合を指す旨判断し、2014年(平成26年)にも同様の判断をしたが、同性の当事者間の権利及び義務を適切に定めた婚姻とは別の形式が同国の法制度上存在しないため、この点が同国憲法の規定に違反する旨の判断をし、その結果、2016

年(平成28年)に婚姻とは別の婚姻類似の制度である「民事的結合」と呼ばれる制度を認める法律が成立した(甲A181)。

(オ) また、ロシアにおいては、1993年(平成5年)の刑法典改正により同性愛行為が処罰対象から外されたが、2013年(平成25年)、同性愛を宣伝する活動を禁止する法律が成立し、2014年(平成26年)、憲法裁判所は、同性愛の宣伝行為の禁止は同国憲法の規定に違反しない旨の判断をした。

ベトナムにおいては、2014年(平成26年)、それまで禁止の対象となっていた同性との間で結婚式をすることを禁止事項から除く法改正を行ったが、同時に、婚姻は男性と女性との間のものと明記し、法律は同性間の婚姻に対する法的承認や保護を提供しないとされた。

韓国においては、2016年(平成28年)、地方裁判所に相当する地方法院において、同性間の婚姻を認めるか否かは立法的判断によって解決されるべきであり司法により解決できる問題ではないとの判断をした。同国での2013年(平成25年)の調査においては、同性間の婚姻を法的に認めるべきとする者が25%だったのに対し、認めるべきではないとする者が67%に上っていた。(以上につき、甲A181)

【筆者】

外国の法制度が必ずしも進んでいるとは言えない事例として、「安楽死」の合法化問題がある。

安楽死や自殺幇助が合法化された国々で起こっていること 2012.10.01

オランダ、ベルギー、米国、カナダ、オーストリア、英国、スイスなどの国も制度を有しているようであるが、必ずしも適切な政策であるとは言えないように思われる。

外国の事例を並べたとしても、それが適切であるかどうかは別の問題であることに注意が必要である。

イ 日本に所在する外国団体の動向

在日米国商工会議所は、平成30年9月、日本を除くG7参加国においては同性間の婚姻又は登録パートナーンップ制度が認められているにもかかわらず、日本においてはこれらが認められていないことを指摘し、外国で婚姻した同性カップルが我が国においては配偶者ビザを得られないなど同性愛者の外国人材の活動が制約されているなどとして、婚姻の自由をLGBTカップルにも認めることを求める意見書を公表した。また、在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所、在日英国商業会議所、在日カナダ商工会議所及び在日アイルランド商工会議所も、同月、上記意見書に対する支持を表明し、その後、在日デンマーク商工会議所も支持を表明した。(甲A112、130、131)。

(4) 我が国におけるLGBTをめぐる状況

ア 平成14年3月、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律7条に基づき、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために「人権教育・啓発に関する基本計画」が閣議決定され、平成22年12

月に第3次男女共同参画基本計画、平成27年12月に第4次男女共同参画基本計画、令和2年12月に第5次男女共同参画基本計画がそれぞれ閣議決定され、いずれにおいても、性的指向を理由とする差別や偏見の解消を目指して、啓発活動や相談、調査救済活動に取り組むことなどが明記された(甲A57、356~358)。

イ 性同ー性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が、平成15年7月16日に成立し、平成16年7月16日に施行された。同法3条1項2号では、家庭裁判所が、性同一性障害者からの請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる場合の要件として、「現に婚姻をしていないこと」を定めている。この規定について、最高裁判所において、「現に婚姻をしている者について性別の取扱いの変更を認めた場合、異性間においてのみ婚姻が認められている現在の婚姻秩序に混乱を生じさせかねない等の配慮に基づくものとして、合理性を欠くものとはいえない」として、憲法13条、14条1項、24条に違反するものとはいえない旨の判断がされている(最高裁令和元年(ク)第791号同2年3月11日第二小法廷決定)。

【筆者】

この段落であるが、この訴訟で論点となっているものは、婚姻制度の対象となっていない同性間の人的結合関係についての問題であり、「性同一性障害」の話は直接的な関係がない。

関係のない話を取り上げて、あたかも関係性があるかのように論じようとしている点で、論題から逸れており適切ではない。

ウ 平成27年10月に東京都渋谷区が、同年11月に東京都世田谷区が登録パートナーシップ制度を導入したのを始めとして、登録パートナーシップ制度を導入する地方公共団体が増加し、現在では導入した地方公共団体数が130を超えた(甲A75~91、98、553)。

【筆者】

「登録パートナーシップ制度を導入する地方公共団体」であるが、その「登録パートナーシップ制度」の内容が民法上の婚姻制度に抵触する場合には違法となる。

婚姻制度は下記の立法目的に応じて、それを達成するための手段として枠組みが定められていると考えられる。

〇 「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること

(→ 達成手段:嫡出子として生まれることの重視)

〇 遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること

(→ 達成手段:父親と近親者を特定して『近親交配』を防ぐ仕組みを導入)

〇 「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと

(→ 達成手段:未婚の男女の数の不均衡の防止。一夫一婦制、複婚の禁止)

〇 母体を保護すること

(→ 達成手段:婚姻適齢)

「登録パートナーシップ制度」の内容が、これらの目的を達成することを阻害するものとなっている場合には、民法の婚姻制度に抵触して違法となる。

また、憲法は14条で「平等原則」、19条で「思想良心の自由」、20条1項・3項、89条で「政教分離原則」を定めており、特定の思想や信条に着目して法制度を整備し、何らかの優遇措置を与えることや、特定の思想や信条を有する者を選び出して区別し、何らかの優遇措置を与えることは、これらの規定に抵触して違憲となる。

この論点について、詳しくは「2(3)イ(ウ)」の第二段落の解説部分や、当サイト「パートナーシップ制度」のページで解説している。

エ 我が国における、権利の尊重や差別の禁止などLGBTに対する基本方針を策定している企業数は、平成28年の調査では173社であったが、令和元年の調査では364社であった(甲A391、392)。

(5) 婚姻、結婚に関する統計

ア 婚姻に対する意識調査の結果

(ア) 内閣府による平成17年版国民生活白書によれば、独身の時に子供ができたら結婚した方がよいかとの質問に対し、15~49歳のいずれの年齢層においても、そう思うとの回答が4~6割であり、そう思わないとの回答はおおむね1割に満たないものであった。また、いずれ結婚するつもりであると回答した男女は、昭和57年から平成14年までの各年の調査を通じてそれぞれ9割を超えていた。(甲A332)

(イ) 厚生労働省による平成25年版厚生労働白書によれば、平成21年の調査では、「結婚は個人の自由であるから、結婚してもしなくてもどちらでもよい」という考え方に賛成又はどちらかといえば賛成する者は70%であったが、平成22年に20~49歳を対象として行った調査では、「結婚は必ずするべきだ」又は「結婚はしたほうがよい」との意見を持つ者は合計で64.5%に上り、米国(53.4%)、フランス(33.6%)、スウェーデン(37.2%)を上回った(甲A333)。

(ウ) 国立社会保障・人口問題研究所が平成27年に行った調査の結果は、次のとおりであった(甲A239の52)。

a 結婚することに利点があると思う未婚の者は、男性で64.3%%、女性で77.8%であり、その理由として回答が多かったもの(二つまで選択可の選択肢式による調査)は、次のとおりである。

「精神的安らぎの場が得られる」(男性31.1%、女性28.1%)

「親や周囲の期待に応えられる」(男性15.9%、女性21.9%)

「愛情を感じている人と暮らせる」(男性13.3%、女性14%)

「社会的信用や対等な関係が得られる」(男性12.2%、女性7%)

b 未婚者に対する「生涯を独身で過ごすというのは、望ましい生き方ではない」との質間には、男性の64.7

%、女性の58.2%が賛成し、「男女が一緒に暮らすなら結婚すべきである」との質問には、男性の74.8%、女性の70.5%が賛成と回答をした。

イ 婚姻に関する統計

(ア) 厚生労働省が行った平成30年の我が国の人口動態に関する調査の結果は、次のとおりであった(甲A330)。

a 平成28年の婚姻件数は、最も多かった昭和47年の約110万組と比較すると約半分となって減少傾向ではあるものの、62万0531組であった。

b 我が国の婚姻率(年間婚姻件数を総人口で除した上で1000を乗じた割合)は、昭和47年以降、増減がありつつも減少傾向にあり、平成28年には5%となったが、イタリア(3.2%)、ドイツ(4.9%)、フランス(3.6%)、オランダ(3.8%)等のヨーロッパ諸国を上回っている。

出生に占める嫡出でない子の出生割合は、日本は2.3%であり、米国(40.3%)、フランス(59.1%)、ドイツ(35%)、イタリア(30%)、英国(47.9%)等よりも低い割合である。

【筆者】

日本国の「嫡出でない子の出生割合」は他国とは大きく異なっており、婚姻制度の内容や機能が他国とは異なることは明らかである。

【参考】男女格差を失くすと豊かな一夫多妻的な社会になる 2016.10.05

【参考】表4-18 嫡出でない子の出生数および割合:1920~2015年

外国の法制度と比較する際には、外国語を翻訳する者がある制度に対して「婚姻」という同一の言葉を充てて説明しているからといって、それぞれの国の間でまったく同一の制度を指していることにはならないことに注意する必要がある。

(イ) 厚生労働省が昭和61年から平成30年までに行った調査によれば、昭和61年以降、児童のいる世帯が全世帯に占める割合は年々減少し、昭和61年には46.2%であったものが、平成30年には22.1%まで減少した(甲A331)。

(6) 同性間の婚姻の賛否等に関する意識調査の統計

ア 毎日新聞社が平成27年に行った世論調査では、「同性同士の結婚」に賛成する者が44%、反対する者が39 %で、賛成が反対を上回ったが、無回答も17%あった(甲A105)。

イ 河口和也広島修道大学教授を研究代表者とするグループが全国47都道府県の20歳~79歳の男女2600人を対象に行った、性的マイノリティについての意識に関する平成27年の全国調査によれば、1259人の回答者中、男性の44.8%、女性の56.7%が「同性同士の結婚を法で認めること」に賛成又はやや賛成と回答したが、男性の50%、女性の33.8%は反対又はやや反対と回答し、男性の5.3%、女性の9.5%は無回答であった。この調査においては、20~30代の72.3%、40~50代の55.1%は「同性同士の結婚を法で認めること」に賛成又はやや賛成と回答したが、60~70代の賛成又はやや賛成の回答は32.3%にとどまり、同年代の56.2%は反対又はやや反対と回答した。(甲A104)

上記研究代表者による令和元年の全国調査によれば、回答者約2600人のうち、男性の59.3%、女性の69.6%が「同性同士の結婚を法で認めること」に賛成又はやや賛成と回答したが、男性の37%、女性の23.9%はこれに反対又はやや反対と回答した。この調査においては、20~30代の81%、40~50代の74%は賛成又はやや賛成と回答したが、60~70代の賛成又はやや賛成の回答は47.2%であり、同年代の43.4%は反対又はやや反対と回答し、約10%が無回答であった。(甲A512)

ウ NHKが平成29年に行った世論調査では、「同性同士の結婚を認めるべきか」という質間に対し、「そう思う」が約51%、「そうは思わない」が約41%、「わからない」が約8%となった。また、朝日新聞が同年に行った調査では、「同性婚」を法律で認めるべきだとの回答が約49%、認めるべきではないという回答が約39%、その他や無回答が合計約12%であった。(甲A106、109)

エ 国立社会保障・人口問題研究所が平成30年に行った全国家庭動向調査によれば、同性カップルにも何らかの法的保障が認められるべきだとの調査項目に対し、全く賛成又はどちらかといえば賛成と回答した者は75.1

%であった。また、「同性同士の結婚」を法律で認めるべきだとの調査項目については、全く賛成又はどちらかといえば賛成と回答した者は69.5%であった。(甲A298)

オ 他方、NHKが平成27年にLGBTを含む性的マイノリティ当事者約2600人を対象に行ったウェブ調査の結果によれば、①地方公共団体が登録パートナーシップ制度を導入した場合には結婚相当の証明書を申請したいという者が38.8%、パートナーができたら申請したいという者が43.6%おり、②「同性間の結婚」をどう思うかという質問には、結婚を認める法律を作ってほしいと答えた者が65.4%であった一方、結婚ではなくパートナー関係の登録制度を国が作ってほしいと答えた者が25.3%であった(甲103)。

また、宝塚大学看護学部教授日高庸晴が、令和元年9月~12月に1万人以上の性的少数者を対象としてSNS上でアンケートを実施した結果、対象者全体の約60%が異性間の婚姻と同じ法律婚が同性間にも適用されることを望むと回答し、約16%が公的制度を作る必要はないが社会の理解は浸透してほしいと回答したが、残る24%の者のほとんどは、国レべル又は地方公共団体レベルのパートナーシップを制定してほしいという回答であった(甲A301)。

2 本件諸規定が憲法24条、13条に違反するかについて(争点(1)関係)

(1) 原告らが主張する本件諸規定について

原告らは、婚姻を異性間の婚姻に限定している民法第四編第二章及び戸籍法の規定全てを本件諸規定として、これらが違憲である旨主張するものであるが、少なくとも本件諸規定に含まれると原告らが主張する民法739条1項は、婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずると定め、これを受けた戸籍法74条は、婚姻をしようとする者は、夫婦が称する氏等を届出書に記載して、その旨を届け出なければならないと定めているにすぎず、その他の規定をみても同性間の婚姻を禁止する旨定めた明文の規定はなく、民法731条以下の婚姻の実質的要件に係る規定中にも「同性でないこと」を明示する規定はない。しかし、民法等において婚姻の当事者について「夫婦」などの文言が用いられていることに加え、明治民法から現行民法に至るまでにおいても、一貫して、婚姻は男女問によるものであることが当然の前提とされ、同性間については、婚姻の意思を欠くなどと解釈されて、婚姻として取り扱われてこなかったこと(認定事実(2))、実際、原告らは我が国の各地方公共団体において婚姻届を提出したが、いずれも同性であることを理由に不受理とされたこと(前提事実(2))を踏まえると、本件諸規定を含む我が国における婚姻制度は、配偶者が異性であることを当然の前提とするものであり、配偶者が異性であることを婚姻の要件とするものと解釈できる。そこで以下では(後記3、4についても含む。)、本件諸規定が上記のように解釈されることを前提に、本件諸規定が憲法の規定に違反するか否かを検討する。

(2) 本件諸規定が憲法24条1項又は13条に違反するかについて

ア 憲法24条1項に違反するかについて

(ア) 憲法24条1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と規定しており、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。婚姻は、これにより、配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか、近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも、国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることをも併せ考慮すると、上記のような婚姻をするについての自由は、憲法24条1項の規定の趣旨に照らし、十分尊重に値するものと解することができる。(最高裁平成25年(オ)第1079号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2427頁)

【筆者】

この最高裁判決の引用は、最高裁判決が「同条1項は,」としている点を「憲法24条1項は、」に変えていること以外は同じである。

ただ、最高裁判決の中では、この24条1項の説明の前に24条2項の説明がなされており、この2項の要請する法律の規定が存在することを前提として、この1項の解釈において上記に挙げられているような「配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされている」との文が出てくるわけである。

この点、この大阪地裁判決では、最高裁判決の文脈から24条1項の解釈部分を切り取って一つの段落にしたわけであるが、このような切り取り方は最高裁判決の全体の文脈の趣旨を正確に受け継ぐことを困難とするため、適切な方法であるとは言い難い。

(イ) 原告らは、婚姻をするについての自由は、憲法24条1項に基づき、異性間のみならず同性間の婚姻についても保障されているから、婚姻制度から同性間の婚姻を排除している本件諸規定が同項に違反する旨主張する。そこで、まず同項にいう「婚姻」に同性間の婚姻が含まれているかを検討する。

憲法24条1項においては、婚姻は「両性の合意」のみに基づいて成立する旨が規定され、婚姻をした当事者については「夫婦」との文言が用いられており、同条2項においても「両性の本質的平等」との文言が用いられている。このような「両性」や「夫婦」の文言は、婚姻が男女から成ることを意味するものと解するのが通常の解釈であって、上記条文中に、これらが同性の概念を含む意味で用いられていることをうかがわせる文言は見当たらない。憲法その他の法令において、上記の文言を、同性を含む意味として用いられている例も見当たらない。

そして、我が国では、明治民法において初めて法律婚としての婚姻が制度化されたが、その起草過程においては、婚姻については基本的に従来の慣習を踏襲することとされ、その意義についても、終生の共同生活を目的とする男女間の生存結合を法律によって公認したものとされていたことからすると、婚姻は異性間でするものであることが当時から当然の前提とされており、同性間で婚姻をすることができないことは、あえて民法に規定を置くまでもないものと考えられていたことが認められる(認定事実(2)イ(ア))。

さらに、昭和22年に憲法が制定され、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した婚姻制度を確立するために憲法24条が定められたが、同条の起草過程で「both sexes」を訳して「男女両性」や「男女」という文言が用いられていたこと等からすると、この時点でも、婚姻は男女間のものであることが当然の前提となっていたと考えられる(認定事実(2)イ(イ))。なお、同条の要請を受けた昭和22年民法改正においても、その起草過程で同性間の婚姻について議論された形跡はない(認定事実(2)イ(ウ))。

上記のような憲法24条の文理や制定経緯等に照らすと、同条1項における「婚姻」は、異性間の婚姻のみを指し、同性間の婚姻を含むものではないと認めるのが相当である。

そうすると、憲法24条1項が同性間の婚姻について規定していない以上、同条により社会制度として設けることが求められている婚姻は異性間のもののみであるといえ、同項から導かれる婚姻をするについての自由も、異性間についてのみ及ぶものと解される。

以上によれば、本件諸規定が憲法24条1項に違反するということはできないというべきである(なお、原告らは、憲法の趣旨に加え、婚姻や家族の在り方についての近時における社会的な認識、社会状況の変化があることを踏まえると、同項にいう「両性」とは「両当事者」との意味である旨を主張するが、そのような社会的な認識の変化等があるとしても、上記で述べた文理や制定経緯等からすると、それのみで憲法24条1項が同性間の婚姻制度を設けることを要請していると解釈することはできない。)。

【論点番号】

⑤ 「カップル信仰論」になっていること

⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと

⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること

【筆者】

(ウ) もっとも、憲法24条1項が両性の合意のみに基づいて婚姻が成立する旨規定している趣旨は、婚姻の要件として戸主等の同意を求める明治民法における旧来の封建的な家制度を否定し、個人の尊厳の観点から、婚姻が、当事者間の自由かつ平等な意思決定である合意のみに委ねられることを明らかにする点にあったものと解される。

【筆者】

(この判決の解説の最後に示した図で解説している。)

そうすると、「両性」という文言がある以上、憲法24条1項が異性間の婚姻を対象にしているということは否定できないとしても、このことをもって直ちに、同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。かえって、婚姻の本質は、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として公的承認を得て共同生活を営むことにあり、誰と婚姻をするかの選択は正に個人の自己実現そのものであることからすると、同性愛と異性愛が単なる性的指向の違いに過ぎないことが医学的にも明らかになっている現在(認定事実(1))、同性愛者にも異性愛者と同様の婚姻又はこれに準ずる制度を認めることは、憲法の普遍的価値である個人の尊厳や多様な人々の共生の理念に沿うものでこそあれ、これに抵触するものでないということができる。しかも、近年の各種調査結果からは、我が国でも、同性愛に対する理解が進み、同性カップルに何らかの法的保護を与えるべきとの見解を有する国民が相当程度の数まで増加していることがうかがわれる(認定事実(6))。

【論点番号】

⑭ 24条1項は「同性間の婚姻」を禁止するものではないという断定に説得的な根拠が示されていないこと

⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと

⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること

⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと

④ 区別取扱いが存在しないこと

⑩ 特定の思想や感情を保護することは「思想良心の自由(19条)」「政教分離(20条1項・3項、89条)」「平等原則(14条)」に抵触して違憲となること

② 「個人の尊厳」は「婚姻してない者(独身者)」の状態で既に完全な状態であることを意味すること

⑤ 「カップル信仰論」になっていること

【筆者】

「『両性』という文言がある以上、憲法24条1項が異性間の婚姻を対象にしているということは否定できないとしても、このことをもって直ちに、同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」との記載がある。

憲法24条1項について「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」と述べている部分について検討する。

■ 「婚姻」という名の付いた制度を24条の「婚姻」を離れて立法することはできないこと

24条は「婚姻」について、24条の統制の下に置くことを求める規定である。

そのため、「婚姻」という名の付いた制度である以上は24条による統制が及ぶことになるのであり、「婚姻」という名の付いた制度を24条の規定の効力が及ばない形で立法することはできない。

もし24条の「婚姻」を離れて別の制度として「婚姻」を定めようとした場合には、24条に抵触して違憲となる。

このことから、「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」との部分の意味が、あたかも「婚姻」という名の付いた制度を24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することができるかのように考えるものであれば、誤りである。

■ いくつかの立場との関係性

24条1項の解釈について、いくつかの立場から検討する。

▼ 義務文・否定文であるかの論点

「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」との部分が、24条1項は「~~してはならない。」のような義務文・否定文による「禁止」の規定ではないという意味の場合を考える。

この文は一段落前で「憲法24条1項が両性の合意のみに基づいて婚姻が成立する旨規定している趣旨は、」と記載されている。

そして、この段落でも「『両性』という文言がある以上、」と記載されている。

この文脈から、24条1項の「両性の合意のみに基いて成立し、」の部分を意識した上で、「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」という結論を導き出そうとするものとなっている。

確かに、「両性の合意のみに基いて成立し、」の部分は、「~~してはならない。」というような義務文・否定文で記載されているわけではない。

しかし、24条1項全体で見れば、最後に「されなければならない。」と記載されており、24条1項は義務文・否定文によって「禁止」する意味を有していると読むことが可能である。

また、英語では「shall」の文言が2回使われており、「両性の合意のみに基いて成立し、」の部分についても「shall」で表現されている。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

Article 24. Marriage shall be based only on the mutual consent of both sexes and it shall be maintained through mutual cooperation with the equal rights of husband and wife as a basis.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このことから、24条1項は「両性」を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることを義務文・否定文によって「禁止」する意味を有していると考えることが可能である。

そのため、義務文・否定文による「禁止」であるかという論点から見ても、「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」と断定することはできない。

その他、ここでは24条1項の「両性」の文言のみを見て「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」と判断しているようであるが、24条1項には「夫婦」の文言も存在している。

そのため、「夫婦」の文言による制約を検討しないままに、24条1項について「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」と断定してしまうことも、解釈として網羅的な検討を行った上で結論を導き出したものとは言えず、妥当でない。

◇ 「婚姻」の由来説

この立場は、「婚姻」という枠組みが形成された由来を遡り、その目的とそれを達成するための手段と整合的な形で考えるものである。

また、「婚姻」という枠組みが形成された由来を考えるため、「婚姻」という概念そのものが有している内在的な限界も考慮されることになる。

「同性間」については、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないことから、「婚姻」とすることはできない。

この立場から見れば、「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」の部分の意味は、そもそも「同性同士の組み合わせ」は「生殖と子の養育」の趣旨を含まないため「婚姻」とすることはできないのであり、その「婚姻」とすることができないものに対して「禁止」することはできないという意味で、その通りであるといえる。

これについて、後ほど「24条の『婚姻』が『生殖と子の養育』の趣旨を含むこと」の項目でも解説する。

◇ 存在しない説

この立場は、「婚姻」とは自然生殖可能性のある組み合わせを優遇する制度であり、「同性間」については自然生殖を想定することができないことから、「婚姻」とは言えず、「同性間の婚姻」という概念は存在しないとするものである。

この立場から見れば、「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」の部分の意味は、存在しないものを「禁止」することはできないことから、その通りであるといえる。

存在するものを防ぐ意図をもって規定を定めることを「禁止」というのであり、存在しないものは「禁止」することができないからである。

◇ 成立条件説

この立場は、24条1項の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」の文は「婚姻」の成立条件を示しており、「両性」の部分が男性と女性が合意することを必要とすると定めていることから、「同性間」で合意しても「婚姻」としては成立しないとするものである。

この立場から見れば、「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」の部分の意味は、もともと成立しないものに対してそれを防ぐことを意図して「禁止」することはできないことから、その通りであるといえる。

◇ 想定していない説

この立場は、24条は「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることを想定していないとするものである。

上記三説と下記の二説の両方の可能性がある。

◇ 立法裁量の限界を画するもの

この立場は、24条の文言に沿わない関係については、「婚姻」とすることができず、24条は一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることから、それ以外の人的結合関係を「婚姻」とすることはできないとするものである。

この立場から見れば、次の二つがある。

① 「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」との部分について、24条1項が「~~してはならない」というような義務文・否定文による禁止を示したものではないという意味では、そのように読むことが可能な場合もあり、その通りということもできる。しかし、24条は一夫一婦制(男女二人一組)を定めていることから、「同性間」の人的結合関係は「婚姻」とすることはできない。

② 「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」という解釈は誤っており、24条1項は一夫一婦制(男女二人一組)に限定し、立法裁量の限界を画することによって「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることを禁止する意味を含むものである。

◇ 禁止説

この立場は、24条の規定が「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることの論点を認知した上でそれを防ぐ意図をもって禁止しているとするものである。

この立場から見れば、次の二つがある。

① 「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」との解釈は誤りであり、24条1項は「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることを禁止する意味を含むものである。

② 「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」という解釈は誤っており、24条1項は「両性~に基づいて成立し、~なければならない。」(shall)という義務文・否定文の規定であり、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることを禁止する意味を含むものである。

■ 「婚姻」が「生殖と子の養育」の趣旨を含むこと

▼ 「婚姻」の概念に含まれる内在的な限界

「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点に着目して他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。

これは、下記のような経緯によるものである。

その国の中で「生殖と子の養育」に関する事柄について何らの制度も存在しない場合には、社会的な不都合が発生することがある。

例えば、「父親不明」の子供が増える、父親を特定できない子供が増える、父親が蒸発して行方不明になった子供が増える、それらにより「子の福祉」が減少する、父親を特定できないことにより近親者の範囲を把握できずに「近親交配」に至り遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現するようになる、一部の強者が多数人との生殖関係を独占することによって社会の中で「子を持ちたいと希望して相手を見つけようとする男女」の数の不均衡が生じて「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」が生まれる、低年齢での妊娠・出産により母体に危険が及ぶ、などの問題が生じることがある。

「婚姻」は、これらの国民が「生殖」によって子供を産むことに関係して起き得る問題を抑制することを目的として、「生殖と子の養育」の観点に着目し、国家の政策の手段として一般的・抽象的に規格化する形(パッケージ)で設けられるようになった枠組みである。

そのため、「婚姻」には、下記の立法目的が存在すると考えられる。

・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること

・遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること

・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと

・母体を保護すること

このような「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解決しようとする立法目的を離れて「婚姻」を観念することはできない。

そのため、「婚姻」という概念である以上は、国民が「生殖」によって子を産むことに関わる制度であることを前提としており、「婚姻」の文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。

そして、「婚姻」である以上は、これらの目的を達成することを阻害する組み合わせを「婚姻」とすることはできないという内在的な限界がある。

そのため、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることはできない。

「同性間」の人的結合関係(同性三人以上の人的結合関係も同様)については、その間で「生殖」を想定することができないことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとは言えず、「婚姻」の中に含めることはできない。

▼ 24条の「婚姻」による限界

24条に定められたものが「婚姻」である以上は、「生殖と子の養育」の観点から他の様々な人的結合関係とは区別する意味で形成された制度を引き継いでいることは明らかである。

そのことから、24条の「婚姻」の文言の中にも、「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。

これにより、24条の下で「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を「婚姻」とすることはできない。

もし、そのような人的結合関係を「婚姻」として立法しようとした場合には、24条に抵触して違憲となる。

「同性間」の人的結合関係については、その間で「生殖」を想定することができず、「生殖と子の養育」の趣旨を満たすとはいえないから、24条の「婚姻」の中には含まれない。

そのため、「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として立法しようとした場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。

よって、「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」と述べている部分には「同性間の婚姻」との記載があるが、「同性間」の人的結合関係については「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないため「婚姻」とすることはできないのであり、あたかも「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができるかのように考えているのであれば、誤りとなる。

▽ 24条の「婚姻」が「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約していること

「婚姻」は、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、「生殖と子の養育」の観点から他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた制度である。

そして、24条は「婚姻」の内容について、「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めている。

これは、「婚姻」という制度については特に注意を払い、24条の統制に服させ、その内容に対して立法裁量の限界を画することが目的である。

この24条の規定が有する意図を実現するためには、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」の文言の中に一元的に集約する形で解釈することが必要であり、「生殖と子の養育」に関わる制度を24条の「婚姻」を離れて立法することはできない。

これは、下記が理由である。

仮に「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」から離れて別の制度として立法することができるとする場合を考えてみる。

すると、「生殖と子の養育」に関わる制度でありながら、24条によって統制(管理)することができない状態を許すことになる。

例えば、24条のいう「婚姻」とは別に「生殖関連制度」や「三人以上の生殖結社制度」などが立法されることが考えられる。

そうなると、24条は「婚姻」に対しては「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めて立法裁量の限界を画しているが、その「生殖と子の養育」に関わる制度は「婚姻」とは別の制度であることから、24条の統制が及ばないことになる。

すると、その「生殖と子の養育」に関わる制度は「婚姻」ではないため、「両性の合意」以外の条件を設けるものでも、「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」に立脚しないものでも構わないことになる。

例えば、戦前の明治民法のような「戸主」の同意を必要とする「戸主付き生殖関連制度」や「家制度的生殖関連制度」を立法することも可能となる。

また、その「婚姻」とは異なる「生殖と子の養育」に関わる制度に対して「婚姻」よりも充実した優遇措置を整備した場合には、人々の大半はその制度を利用することを選択し、次第に「婚姻」を利用しなくなっていくことが考えられる。

すると、「婚姻」という制度が衰退していき、「婚姻」が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度として機能しなくなることが考えられる。

これでは、24条が「婚姻」に対して立法裁量の限界を画することによって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために設けられた制度の内容が「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすものとなるよう求める憲法上の立法政策としての目的を達成できない事態に陥る。

これでは、24条の趣旨が損なわれ、何のために24条が設けられているのか分からなくなる。

そのため、24条の規定の効果が保たれるためには、「生殖と子の養育」に関わる制度は24条の「婚姻」の文言が一元的に集約するものとして解釈することが必要となる。

このことから、「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することはできない。

もし「生殖と子の養育」に関わる制度を、24条の「婚姻」から離れて別の制度として立法しようとした場合には、24条の「婚姻」に抵触して違憲となる。

この前提がある以上は、24条の「婚姻」という文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれており、この24条の「婚姻」の文言から「生殖と子の養育」の趣旨を切り離して考えることはできない。

これにより、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を24条の「婚姻」として扱うことはできない。

よって、「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」と述べている部分には「同性間の婚姻」との記載があるが、「同性間」の人的結合関係については「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないため「婚姻」とすることはできないのであり、あたかも「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができるかのように考えているのであれば、誤りとなる。

▽ 24条の「婚姻」から「生殖と子の養育」の趣旨が失われると24条の規定が有している目的を達成できないこと

仮に24条の「婚姻」という概念から「生殖と子の養育」の趣旨を切り離して考えることができるとする前提に立つとする。

すると、24条の「婚姻」の文言には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれていないことになるから、24条の「婚姻」の文言には「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約しようとする趣旨も含まれていないことになる。

そうなると、「生殖と子の養育」に関わる制度について、24条の「婚姻」を離れて別の制度として立法することが可能となる。

「生殖と子の養育」に関わる制度が「婚姻」とは別の形で存在することを許すことになるから、「婚姻」が「生殖と子の養育」に関する様々な問題の発生を抑制しようとする機能を果たさなくなり、「婚姻」の政策効果が損なわれることになる。

また、その「生殖と子の養育」に関わる制度は、24条の「婚姻」とは別の制度であることから、24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」による統制が及ばないことになる。

つまり、その「生殖と子の養育」に関わる制度が、24条の「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たさないものとなっていても、それがもともと24条の「婚姻」ではないことを理由に、その制度の内容を是正することができなくなる。

これでは、本来「婚姻」を24条の統制の下に置くことによって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するための制度の内容に対して「両性の合意のみ」や「個人の尊厳」「両性の本質的平等」を満たすように求めるという憲法上の立法政策を実現することができない事態に陥る。

これでは、24条の規定そのものが有する意図・目的を達成することができず、24条の規定が骨抜きとなる。

このような考えは解釈として妥当でない。

そのことから、「生殖と子の養育」に関わる制度については、24条の「婚姻」に結び付けて考える必要があり、24条の「婚姻」は「生殖と子の養育」に関わる制度を一元的に集約する趣旨を有している。

そのため、24条の「婚姻」を「生殖と子の養育」の趣旨と切り離して考えることはできない。

そのことから、「生殖と子の養育」の趣旨を満たさない人的結合関係を、24条の示している「婚姻」として扱うことはできない。

よって、「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」と述べている部分には「同性間の婚姻」との記載があるが、「同性間」の人的結合関係については「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないため「婚姻」とすることはできないのであり、あたかも「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができるかのように考えているのであれば、誤りとなる。

▽ 「生殖と子の養育」の趣旨の内容

「婚姻」の中に「生殖と子の養育」の趣旨を含んだままでも、「同性間の人的結合関係」を「婚姻」として扱うことができるのではないかとの主張が考えられる。

これを検討する。

「婚姻」は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するため「生殖と子の養育」の観点から他の人的結合関係とは区別する意味で設けられた枠組みである。

そのため、下記の立法目的が存在すると考えられる。

・「子の福祉」が実現される社会基盤を構築すること

・遺伝的な劣勢を有する個体が高い確率で発現することを抑制すること

・「子を持ちたくても持つ機会に恵まれない者」を減らすこと

・母体を保護すること

このような立法目的を離れて「婚姻」を観念することはできず、「婚姻」という概念である以上は、国民が「生殖」によって子を産むことに関わる制度であることを前提としている。

そのため、「婚姻」の文言の中には「生殖と子の養育」の趣旨が含まれている。

また、「婚姻」に含まれる「生殖と子の養育」の趣旨を満たすためには、単に何らかの生殖があり、子を養育することができる地位があればよいというものではなく、下記の要素を満たすことが求められると考えられる。

・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること

・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること

・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること

・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること

これらの要素を満たすことは、「婚姻」という枠組みが形成されている目的との関係で整合的であり、他の人的結合関係とは区別する形で「婚姻」という概念が成り立つための境界線を保つことができるからである。

このことから、これらの要素を満たさない人的結合関係については、「婚姻」とすることはできない。

「同性間」の人的結合関係については、これらの要素を満たさないことから、「婚姻」とすることはできない。

そして、憲法24条の「婚姻」は、この意味の「婚姻」を引き継ぐ形で定められている。

24条が「婚姻」を定めている以上は、「婚姻」の立法目的を達成することを損なうことはできないという内在的な限界が含まれている。

また、24条の規定は「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言が定められており、「一夫一婦制」(男女二人一組)を前提としている。

ここで24条の「婚姻」の中に「生殖と子の養育」の趣旨が含まれていることや、「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言によって「一夫一婦制」(男女二人一組)を定めていることの理由は、下記の要素を満たすからであると考えられる。

・子の遺伝的な父親を特定できる組み合わせとすること

・特定された子の父親にも子に対する責任を担わせること

・特定された子の父親を基に遺伝的な近親者を把握すること

・未婚の男女の数の不均衡を防止できる組み合わせに限定すること

これにより、これらの要素を満たさない人的結合関係については、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言の趣旨に当てはまらず、「婚姻」とすることはできない。

もし、これらの要素を満たさない人的結合関係を「婚姻」として扱う立法を試みた場合には、24条の許容する立法裁量の限界を超え、24条に抵触して違憲となる。

「同性間」の人的結合関係については、これらの要素を満たさないため、「婚姻」とすることはできない。

もし「同性間」の人的結合関係を「婚姻」として扱おうとする法律を立法した場合には、24条に抵触して違憲となる。

よって、「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」と述べている部分には「同性間の婚姻」との記載があるが、「同性間」の人的結合関係については「生殖と子の養育」の趣旨を満たさないし、24条の「婚姻」「両性」「夫婦」「相互」「配偶者」の文言の趣旨に当てはまらないため、「婚姻」とすることはできない。

そのため、あたかも「同性間」の人的結合関係を「婚姻」とすることができるかのように考えているのであれば、誤りとなる。

「婚姻の本質は、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として公的承認を得て共同生活を営むことにあり、誰と婚姻をするかの選択は正に個人の自己実現そのものであることからすると、同性愛と異性愛が単なる性的指向の違いに過ぎないことが医学的にも明らかになっている現在(認定事実(1))、同性愛者にも異性愛者と同様の婚姻又はこれに準ずる制度を認めることは、憲法の普遍的価値である個人の尊厳や多様な人々の共生の理念に沿うものでこそあれ、これに抵触するものでないということができる。」との記載がある。

「婚姻の本質は、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として公的承認を得て共同生活を営むことにあり、」との部分について検討する。

この「婚姻の本質」と称する説明は何を根拠として導かれたものであるのかを検討する必要がある。

なぜならば、もし何らの根拠もなく、この判決を書いた裁判官が独断で決めているとすれば、別の裁判官が判決を下す時に「婚姻の本質は、子供を産むことにある」や「婚姻の本質は、一夫多妻である」、「婚姻の本質は、親の決めた相手と結ばれることである」と述べてしまえば、それが絶対的な定義となってしまうことを意味するのであり、妥当でないからである。

・ 「永続的な」との部分は、現在の婚姻制度には有効期限がなく、利用者が死亡するまで利用することができるという点から導かれたものと考えられる。

・ 「精神的及び肉体的結合」との部分は、現在の婚姻制度が相互の協力を求めていることや、「貞操義務」があることことから導かれたものと考えられる。

・ 「公的承認を得て」の部分であるが、戸籍上は婚姻制度を利用する者は「婚姻している者(既婚者)」として扱われ、婚姻制度を利用しない者は「婚姻していない者(独身者)」として扱われているだけであるから、「婚姻している者(既婚者)」だけに特別に与えられるような「公的承認」というものがあるのか疑問である。

これについて、詳しく検討する。

まず、日本国憲法の下では「結社の自由(21条1項)」が定められているため、個々人が人的結合関係を形成することは「公共の福祉(憲法12条、13条)」や「公序良俗(民法90条)」、個別の法律に違反しない限りは自由である。そのため、人的結合関係を形成することはそれらに反しない限りは何らの制限を受けていないのであり、人的結合関係を形成することが「公的承認」を得ていないかのような理解は誤りである。

次に、この「公的承認」というものが戸籍法と関係するものと考えているのかもしれないが、戸籍上は、婚姻制度を利用する者は「婚姻している者(既婚者)」として扱われ、婚姻制度を利用していない者は「婚姻していない者(独身者)」として扱われているだけであるから、そこに法律論上の優劣はない。そのため、「婚姻していない者(独身者)」についても、戸籍上では「公的承認」を得ているということもできるのであり、「婚姻している者(既婚者)」だけが「公的承認」を得ているかのような理解を有しているのであれば誤りである。

三つ目に、婚姻制度の中に「公的承認」を与えるという具体的な規定が存在するのか疑問である。「公的承認」を与える旨の具体的な規定が存在するのであれば、それを示す必要がある。また、もし具体的な規定が存在するとしても、それは婚姻制度の立法目的を達成するための手段としてどのような法的効果を設定するかを検討した結果として定められているものであるから、その制度の利用者に対して与えられるものであり、その制度を利用していない者には与えられないという差異が生じることは制度が政策的なものである以上は当然のことである。そのため、その制度の立法目的とそれを達成するための手段の当否を検討することなく、その制度の対象者となっていない人に対して「公的承認」と称する利益を与えなければならないということにはならない。

四つ目に、あたかも「婚姻」していることが素晴らしいものであると考える価値観を有している者が社会の中に一定数存在しており、その者たちから称えられるというような意味で「公的承認」と論じているのかもしれないが、それは法律論上の利益ではない。これは、「婚姻」していることに優越した価値があると考えている宗教団体があるとして、その団体の信者に称えられている状態に過ぎないのであり、法制度とは何らの関係もないことである。

よって、「公的承認を得て」という部分については、この判決独自の解釈と思われるが、妥当でないと考えられる。

・ 「共同生活を営むこと」の部分は、現在の婚姻制度が「同居義務」を定めていることから導かれているものと考えられる。

このように、この「婚姻の本質」と称する説明は、立法目的を達成するための手段として設けられた具体的な婚姻制度の枠組みが存在することを前提とし、その婚姻制度を利用する者の通常想定される利用方法(利用者像)について示されているものである。

このため、具体的な婚姻制度の枠組みの方が上位法であり、その婚姻制度の枠組みから導かれる解釈(下位法)として「婚姻の本質」と称する説明が出てきているのである。

目的:国の立法目的

↓

手段:婚姻制度の枠組み

↓

利用:「婚姻の本質」と称する説明

この「婚姻の本質」と称する説明は、具体的な婚姻制度の枠組みが存在することに依存して導かれたものであるから、婚姻制度が形成される際の「国の立法目的」を説明したものとは異なる。

よって、この下位法にあたる「婚姻の本質」と称する説明を根拠として、上位法にあたる具体的な婚姻制度の枠組みを変更するための根拠とすることはできない。

この点に注意が必要である。

「婚姻の本質は、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として公的承認を得て共同生活を営むことにあり、」の文であるが、これは、下記の最高裁判決を参考にしているように思われる。

しかし、最高裁判決をそのまま抜き出したものではないことに注意が必要である。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2 思うに、婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにあるから、夫婦の一方又は双方が既に右の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至つた場合には、当該婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失つているものというべきであり、かかる状態においてなお戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえつて不自然であるということができよう。しかしながら、離婚は社会的・法的秩序としての婚姻を廃絶するものであるから、離婚請求は、正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであつてはならないことは当然であつて、この意味で離婚請求は、身分法をも包含する民法全体の指導理念たる信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要するものといわなければならない。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

最高裁判決においては、「両性」と書かれているが、この大阪地裁判決では抜けている。また、最高裁判決には「真摯な意思をもつて」の文言があるが、大阪地裁判決では「公的承認を得て」に変わっている。

このように、「婚姻の本質」の理解が、裁判所ごとに違うことになれば、一体何が「婚姻の本質」なのかについて統一的理解を不能にしてしまう。

「婚姻の本質」が根拠なく持ち出されて、あたかも絶対的な定義であるかのような前提で論じるような独自の説が飛び交うことにならないように注意が必要である。

この大阪地裁判決が上記の最高裁判決を参考にしているのであれば、そこには明確に「両性」と書かれており、「婚姻の本質」の意味についても「男女」であることを前提としているものである。

「婚姻の本質」の論点については、当サイト「同性婚訴訟 東京地裁判決の分析」でも詳述している。

「近年の各種調査結果からは、我が国でも、同性愛に対する理解が進み、同性カップルに何らかの法的保護を与えるべきとの見解を有する国民が相当程度の数まで増加していることがうかがわれる」との記載がある。

「同性愛」という思想や信条、感情に対する理解が進んだとしても、そのことと「同性カップル」と称する同性間の人的結合関係に対して制度を創設することができるかという問題の間には直接的な関係性がない。

また、「同性愛」という思想や信条を保護することを目的として法制度を創設することは、憲法20条1項・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。

また、他の思想や信条との間で憲法14条の「平等原則」にも抵触して違憲となる。

そのため、「同性愛に対する理解が進み、同性カップルに何らかの法的保護を与えるべきとの見解」との部分について、「同性愛」という思想や信条を保護することを目的として法制度を構築することができるかのような前提で論じているのであれば、誤りとなる。

ただ、憲法19条では「思想良心の自由」が定められており、「同性愛」やここでいう「同性カップル」にあたる者たちの内心の自由については、保障されており、その意味で「法的保護」が存在するということができる。

これについては、現在でも既に「法的保護」がなされているということである。

この文の前後を確認すると、この段落の第一文で憲法24条1項について「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。」と示しており、次の段落で「以上によれば、憲法24条1項が異性間の婚姻のみを定めているからといって、同性間の婚姻又はこれに準ずる制度を構築することを禁止する趣旨であるとまで解するべきではない。」と示していることからすれば、この文は、24条1項が「同性間の婚姻又はこれに準ずる制度を構築すること」を「禁止」していないことの根拠として取り上げようとしているものと考えられる。

しかし、このように「近年の各種調査結果」によって「同性カップルに何らかの法的保護を与えるべきとの見解を有する国民が相当程度の数まで増加していることがうかがわれる」ことが24条1項が「同性間の婚姻又はこれに準ずる制度を構築すること」を「禁止」していないとする根拠になるのであれば、その後の「各種調査結果」において「同性カップルに何らかの法的保護を与えるべきとの見解を有する国民が相当程度の数まで」「減少」していることがうかがわれることになった場合には、24条1項が「同性間の婚姻又はこれに準ずる制度を構築すること」を「禁止」していることになることを意味することになり、その時々の国民の意識によって憲法上の規定に抵触するか否かが変わることを前提としていることになる。

裁判所がこのような理解に基づいて法令の意味を確定しようとしていることは、「法の支配」、「法治主義」とはいえない状態であり、国民のその時々の意識という「空気」による支配をするものとなっている。

そのため、このような「近年の各種調査結果」を基にして、24条1項の規範の意味を確定しようとする論じ方は、法解釈として誤っている。

よって、この文は、「しかも、」という言葉を繋いで、24条1項の解釈の根拠を示そうとするのであるが、この文の内容によって24条1項が「同性間の婚姻又はこれに準ずる制度を構築すること」を「禁止」していないと結論付けるだけの説得的な根拠を示したことにはならない。

むしろ、24条1項が「同性間の婚姻又はこれに準ずる制度を構築すること」を「禁止」していないと結論付けるための説得的な根拠を示すことができないことから、国民の意識が支持しているかのような「各種調査結果」を盾にして取り繕うとしているのではないかとさえ感じさせるものがある。

以上によれば、憲法24条1項が異性間の婚姻のみを定めているからといって、同性間の婚姻又はこれに準ずる制度を構築することを禁止する趣旨であるとまで解するべきではない。そこで、本件諸規定については、憲法24条1項に違反しないとしても、同項の上記解釈を前提として、同条2項適合性を検討することが相当である(後記(3))。

【論点番号】

⑭ 24条1項は「同性間の婚姻」を禁止するものではないという断定に説得的な根拠が示されていないこと

【筆者】

━━24条1項の論点━━

(上記で既に解説済み)

24条1項の下で「同性間の人的結合関係」を「婚姻」とすることができるか否かについては、当サイト「同性婚訴訟 東京地裁判決の分析」でも詳述している。

イ 憲法13条に違反するかについて

原告らは、同性間の婚姻をするについての自由が憲法24条1項で規定されていないとしても、このような自由は自己決定権の重要な一内容として、憲法上の権利としても保障されるべきものであるとして、本件諸規定は憲法13条に違反する旨主張する。

しかし、婚姻及び家族に関する事項は、憲法24条2項に基づき法律によって具体的な内容を規律するものとされているから、婚姻及び家族に関する権利利益等の内容は、憲法上一義的に捉えられるべきものではなく、憲法の趣旨を踏まえつつ、法律によって定められる制度に基づき初めて具体的に捉えられるものである。そうすると、婚姻をするについての自由は、憲法の定める婚姻を具体化する法律に基づく制度によって初めて個人に与えられるか、又はそれを前提とした自由であり、生来的、自然権的な権利又は利益であるということはできない。

したがって、憲法24条が異性間の婚姻のみを定めており、これを前提とする婚姻制度しか存在しない現行法の下では、同性間で婚姻をするについての自由が憲法13条で保障されている人格権の一内容であるとはいえない。また、包括的な人権規定である同条によって、同性間の婚姻制度を含む特定の制度を求める権利が保障されていると解することもできない。

【筆者】

「同性間で婚姻をするについての自由が憲法13条で保障されている人格権の一内容であるとはいえない。」との記載があるが、誤解しやすいため注意が必要である。

「婚姻をするについての自由」とは、憲法24条2項が要請する具体的な法律によって定められた婚姻制度について、憲法24条1項の解釈として「婚姻をするについての自由」が導き出されているものである。(再婚禁止期間違憲訴訟大法廷判決(平成27年12月16日))

この判決の「2(2)ア(ア)」の部分でも、「上記のような婚姻をするについての自由は、憲法24条1項の規定の趣旨に照らし、十分尊重に値するものと解することができる。」と述べており、憲法24条1項に対応するものとして扱っている。

ここで「婚姻をするについての自由」という文言を使うのであれば、それは憲法24条1項に対応するものとして論じられるべきものであって、憲法24条1項を離れて、憲法13条の議論でも「婚姻をするについての自由」という同一の文言を使うことは、混乱しやすくなる。

たとえ「憲法13条で保障されている人格権の一内容であるとはいえない。」のように、憲法13条の規定が適用されないという結論に至るとしても、憲法24条1項について示された「婚姻をするについての自由」とは異なる側面からの検討であることを明らかにすることが望ましいように思われる。

なぜならば、この論旨を反対に読み解くと、「同性間」については13条で保障されないとしても、あたかも 「異性間」については「婚姻をするについての自由」が13条の人格権として保障されるかのような誤解を引き起こすからである。

「婚姻をするについての自由」は、24条1項によって導き出されているものである。

よって、本件諸規定が憲法13条に反するとはいえない。

ウ 憲法24条2項において考慮すべき権利利益について

以上のように、同性間で婚姻をするについての自由が憲法24条1項や憲法13条から導かれるとはいえず、本件諸規定がこれらに違反するということはできない。

しかし、そもそも婚姻とは、二当事者の永続的かつ真摯な精神的・肉体的結合関係について法的承認が与えられるとともに、その地位に応じて法律上の効果が生ずることにより様々な法的保護等の利益を享受し得る制度であるところ、婚姻をした当事者が享受し得る利益には、相続や財産分与等の経済的利益等のみならず、当該人的結合関係が公的承認を受け、公証されることにより、社会の中でカップルとして公に認知されて共同生活を営むことができることについての利益(以下「公認に係る利益」という。)なども含まれる。特に、公認に係る利益は、婚姻した当事者が将来にわたり安心して安定した共同生活を営むことに繋がるものであり、我が国において法律婚を尊重する意識が浸透していることや、近年、婚姻に関する価値観が多様化していること等をも踏まえれば、自己肯定感や幸福感の源泉といった人格的尊厳に関わる重要な人格的利益ということができる。このような人格的利益の有する価値は、異性愛者であるか同性愛者であるかによって異なるものではない。そうすると、同性愛者に対して同性間で婚姻をするについての自由が憲法上保障されているとまではいえないものの、当該人的結合関係についての公認に係る利益は、その人格的尊厳に関わる重要な人格的利益として尊重されるべきものということができる。このような人格的利益は、後記(3)のとおり、本件諸規定が憲法24条2項で認められている立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると解される。

【論点番号】

⑤ 「カップル信仰論」になっていること

⑪ 婚姻制度は立法目的を達成するための手段として枠組みが定められており、目的の達成に沿わない場合は対象にしていないこと

① 憲法の下では「婚姻していない者(独身者)」が基準(スタンダード)であること

④ 区別取扱いが存在しないこと

⑨ 婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的にはしていないこと

⑫ 「近親者」「三人以上の複数名」「婚姻適齢に満たない者」との間でも同様に語ることができること

【筆者】

「そもそも婚姻とは、二当事者の永続的かつ真摯な精神的・肉体的結合関係について法的承認が与えられるとともに、その地位に応じて法律上の効果が生ずることにより様々な法的保護等の利益を享受し得る制度である」との記載がある。

この説明は、最後に「制度である」としている通り、具体的な婚姻制度の枠組みが存在し、その制度の枠組みを解釈した結果として、このように理解することができることを述べているものである。

そのため、ここで示された「婚姻とは、」の内容が、具体的な法律上の制度よりも上位の概念として位置付けられているわけではない。

「二当事者の永続的かつ真摯な精神的・肉体的結合関係について法的承認が与えられるとともに、」の部分について検討する。

「二当事者」の部分であるが、これは現在の婚姻制度が「男女二人一組」の形であることの、「二人一組」の部分を抜き出して「二当事者」と表現しているものである。これは婚姻制度の立法目的を達成するための手段として設けられている枠組みが「男女二人一組」であることから「二当事者」と表現されているだけであり、この婚姻制度の枠組みを離れて、単に「二当事者」が優遇されるべきであるという性質のものではない。「二当事者」であることが根拠もなく取り上げられることになれば、「カップル信仰論」に陥るため注意が必要である。

次に、「永続的」の部分であるが、婚姻制度には有効期限がなく、制度の利用者が死亡するまで利用することができることを意味するものである。もし婚姻制度が改正されて有効期限が定められることがあるとすれば、この「永続的」との説明も根拠を失ってなくなることになる。

「真摯な精神的・肉体的結合関係」との部分は、民法上の「同居義務」や「貞操義務」から導かれるものと考えられる。

民法

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(同居、協力及び扶助の義務)

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

民法

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのため、「貞操義務」のある制度を読み解くことによって「真摯な……(略)……肉体的結合関係」と表現しているのであり、もし「貞操義務」がなければ「真摯な……(略)……肉体的結合関係」という表現は導かれないことになる。

「法的承認が与えられるとともに、」の部分であるが、民法や戸籍法は、婚姻制度を利用する者は「婚姻している者(既婚者)」として扱い、婚姻制度を利用しない者については「婚姻していない者(独身者)」として扱っているだけであるから、ここに優劣はない。そのため、婚姻制度を利用することによって初めて「法的承認」という何かが与えられるかのように考えているのであれば、民法や戸籍法の解釈を誤っている可能性がある。

このように、具体的な制度の枠組みが存在することを前提とし、その制度の枠組みを解釈することによってこのような説明が示されているというものである。

このような説明が、具体的な制度の上位概念として存在するわけではないことに注意が必要である。

「その地位に応じて法律上の効果が生ずることにより様々な法的保護等の利益を享受し得る制度である」との部分については、婚姻制度の立法目的を達成するためにどのような優遇措置を講ずるかが検討されて生まれたものである。そのため、「婚姻している者(既婚者)」に対して、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として不必要に過大な優遇措置を行っている場合には、その優遇措置に関する規定が、「婚姻していない者(独身者)」との間の比較において14条の「平等原則」に抵触して違憲となる場合は考えられる。

この「二当事者の永続的かつ真摯な精神的・肉体的結合関係について法的承認が与えられるとともに、」の文は、下記の最高裁判決を参考にしているように思われる。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2 思うに、婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにあるから、夫婦の一方又は双方が既に右の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至つた場合には、当該婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失つているものというべきであり、かかる状態においてなお戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえつて不自然であるということができよう。しかしながら、離婚は社会的・法的秩序としての婚姻を廃絶するものであるから、離婚請求は、正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであつてはならないことは当然であつて、この意味で離婚請求は、身分法をも包含する民法全体の指導理念たる信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要するものといわなければならない。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

しかし、最高裁判決が「両性」と「男女二人一組」を前提としているのに対し、この判決は「二当事者」となっており、「男女」の要素が抜けている。

また、「真摯な」の位置が異なっており、掛かる言葉が違うため、意味も異なっている。

その後の部分も文言が違うことから、この文はこの大阪地裁判決の独自の理解として示しているものと思われる。

「婚姻をした当事者が享受し得る利益には、相続や財産分与等の経済的利益等のみならず、当該人的結合関係が公的承認を受け、公証されることにより、社会の中でカップルとして公に認知されて共同生活を営むことができることについての利益(以下「公認に係る利益」という。)なども含まれる。」との記載がある。

「婚姻をした当事者が享受し得る利益には、相続や財産分与等の経済的利益等のみならず、」との部分について検討する。

まず、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことが予定されている。

そのような中で、「契約」や「遺言」などによって、自然人の間で「経済的利益等」を取り交わすことが可能である。

このような「婚姻していない者(独身者)」の活動を基準(スタンダード)と考える必要がある。

その中で、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを目的として、「生殖と子の養育」の観点から婚姻制度が法制度のパッケージとして構築され、その中に「相続や財産分与等の経済的利益等」などの仕組みが設けられたものである。

このことから、婚姻制度の立法目的を達成するための手段となる枠組みに沿わない関係については、もともと制度の対象ではないのであるから、法制度のパッケージとして構築されている「相続や財産分与等の経済的利益等」を利用することができないことは当然のことである。

婚姻制度は、このような「相続や財産分与等の経済的利益等」を含めて、婚姻制度のパッケージとして構築されているのであり、このような内容の制度を利用したいと希望する者が一定数現れるようにインセンティブを与え、婚姻制度を利用する者が増えることによって、「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消することを予定しているのである。

これが国家政策として設けられている婚姻制度の意義であり、その枠組みや内容の利益等は、これら「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するものとして役立つものとなるように設計されているものである。

そのことから、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として設けられている「相続や財産分与等の経済的利益等」の仕組みであるにもかかわらず、それを単なる「経済的利益等」と考えて、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として対象者となっていない者に対して、そのような「経済的利益等」を与えなければならないということにはならない。

むしろ、婚姻制度の対象となっていない者に対して、そのような「経済的利益等」を与えることは、国民が婚姻制度を利用しようとするインセンティブを損なうことになり、婚姻制度を利用する者が減ることにより、婚姻制度が「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するものとして機能しなくなり、立法目的を達成することを阻害することに繋がる。

そのため、婚姻制度の対象となっていない者に対して、そのような「経済的利益等」を与えてはならないという場合もある。

「婚姻をした当事者が享受し得る利益には、……(略)……当該人的結合関係が公的承認を受け、公証されることにより、社会の中でカップルとして公に認知されて共同生活を営むことができることについての利益(以下「公認に係る利益」という。)なども含まれる。」との部分について検討する。

まず、日本国民であれば皆「戸籍法」の戸籍を有しているのであり、大抵の場合は親子の関係などが定められている。よって、戸籍に記載があるのであれば、それだけで既に「公的承認を受け、公証され」ているのであり、この意味での「公認に係る利益」は既に有していることになる。

また、憲法は「個人の尊厳」の原理に基づいており、自然人は「個人主義」の下に各々「自律的な個人」として生存していくことが予定されているのであり、人的結合関係を有していない状態のままで、既に完全な状態として取り扱われている。

その「婚姻していない者(独身者)」が人的結合関係を形成して「共同生活を営むこと」も自由である。これは、「結社の自由(21条1項)」によって保障されている。

そのため、何らかの人的結合関係を形成しなければ「公に認知され」ないとか、人的結合関係が保障されないというものではない。

憲法の「個人の尊厳」の原理は「個人主義」によって「自律的な個人」として生存している状態のままで、既に「公に認知され」るように求めるものであり、そのような生活をする者が「公に認知され」ていないだとか、「共同生活を営むこと」が制限されるというものではないのである。

そのような前提の中、婚姻制度は「生殖」に関わって生じる社会的な不都合を解消するために、国家の政策として「生殖と子の養育」の観点から他の人的結合関係とは区別する形で設けられたものである。

これは、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段として枠組みが定められているものであり、この枠組みに当てはまる場合には制度を利用することができ、これに当てはまらない場合には制度を利用できないというだけである。

そして、婚姻制度を利用する者については、単に「婚姻制度を利用する者」として社会の中で認知されているだけである。

これを「公認に係る利益」と呼ぶかは別としても、何らかの法制度を利用する者は「制度を利用する者」として認識され、利用しない者は「制度を利用しない者」として認識されているだけである。

法制度である以上は、対象者と、対象外の者が生まれることは当然のことであり、対象外の者に対して、制度の利用者の得る利益と同様の利益を与えなければならないということにはならない。

その制度による利益を得たいのであれば、制度の要件に従って制度を利用すればよいのである。

この点を押さえる必要がある。

ここでは、「社会の中でカップルとして公に認知されて共同生活を営むことができることについての利益」と表現されている。

しかし、「カップル」という「二人一組」であることを根拠もなく持ち出しているが、この「カップル」という単位を殊更に強調して論じることは、「カップル信仰論」に陥るため注意が必要である。

婚姻制度が「二人一組」という枠組みを定めていることは、婚姻制度の立法目的を達成するための手段として枠組みが定められていることによるものであり、その立法目的とその達成手段の当否の問題を離れて、「二人一組」の人的結合関係(ここでいう『カップル』)であることを取り上げても意味がないのである。

このような形で「カップル」を強調する論じ方は、次第になぜ「二人一組」であるのかその根拠を説明しないままに論じる「カップル信仰論」に陥ることになり、後に出てくる「カップル間不平等論」の誤りに通じることになる。

「公認に係る利益は、婚姻した当事者が将来にわたり安心して安定した共同生活を営むことに繋がるものであり、我が国において法律婚を尊重する意識が浸透していることや、近年、婚姻に関する価値観が多様化していること等をも踏まえれば、自己肯定感や幸福感の源泉といった人格的尊厳に関わる重要な人格的利益ということができる。」との記載がある。

「公認に係る利益は、婚姻した当事者が将来にわたり安心して安定した共同生活を営むことに繋がるものであり、」との部分について検討する。

まず、婚姻制度は立法目的とそれを達成するための手段となる枠組みとして定められているものであり、この制度の対象者となる者が制度を利用した場合には制度による利益を得ることができ、制度を利用しない者や制度の対象とならない者は制度による利益を得られないというのは当然のことである。

この婚姻制度の立法目的の中に「公認に係る利益」と称するものを与えようとする意図があるのか不明であるが、「婚姻制度を利用する者」は制度利用者として社会的に認知されているだけであり、それが「将来にわたり安心して安定した共同生活を営むことに繋がる」かどうかは、その制度に対する個々人の主観によるものか、その制度に対する社会の受け止め方によるものであり、法律上の利益とはいえない。

また、ここでは「婚姻した当事者」について、あたかも「将来にわたり安心して安定した共同生活を営むこと」が保障されるかのような論じ方をしているが、法律論として見れば単に「婚姻している者(既婚者)」として認知されているだけのことである。

反対に、「婚姻していない者(独身者)」についても、「婚姻」していないことこそが「将来にわたり安心して安定した」「生活を営むこと」に繋がると考える者もいるのであり、それは個々人の価値観の問題である。「婚姻していない者(独身者)」についても、「婚姻していない者(独身者)」として社会的に認知されているわけであり、その地位を不当に低く見られるいわれはない。

「公認に係る利益は、……(略)……自己肯定感や幸福感の源泉といった人格的尊厳に関わる重要な人格的利益ということができる。」との部分について検討する。

「人格的利益」は、具体的な法制度のパッケージとして構築されている婚姻制度を利用するか否かの自由に関わる場合は考えられる。

つまり、婚姻制度の要件を満たす場合には、その者は婚姻制度を利用するかしないかを選択することが「人格的利益」として保障されることは考えられる。(『人格的利益』としては保障されず、『人格的自律・自己決定権』かもしれない。)

しかし、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段となる枠組みを超えて、その制度の対象とならない関係に対して、婚姻制度から得られる利益を同様に与えなければならないということにはならない。

この点を押さえておく必要がある。

また、ここでは「婚姻している者(既婚者)」は「自己肯定感や幸福感の源泉」を得ているかのように述べるものなっているが、「婚姻していない者(独身者)」も「婚姻していない者(独身者)」として「自己肯定感や幸福感の源泉」を得ているのであり、このような個々人の主観や価値観に属する感覚の問題について、「婚姻している者(既婚者)」をやたらに持ち上げるような言い方をするべきではない。

法律論としては、婚姻があたかも素晴らしいものであるかのような論じる「婚姻信仰論」に陥らないように注意する必要がある。

「我が国において法律婚を尊重する意識が浸透していることや、」との部分について検討する。

この「我が国において法律婚を尊重する意識が浸透している」という意味は、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段として定められた枠組みが合理的であり、社会的な不都合を解消するための制度として役立っていることの妥当性が尊重されていることをいうものである。

そのため、もし婚姻制度の内容を変更することにより、立法目的を達成することが困難となるような制度に変わってしまった場合や、他の制度を創設することによって婚姻制度の政策効果が損なわれてしまった場合には、そもそも婚姻制度を「尊重する意識」が国民の間で広がらなくなることも考えられる。

このように、どのような内容の婚姻制度であっても、「婚姻」と称すれば国民は必ず「法律婚を尊重する意識」を持つというわけではないことから、婚姻制度の立法目的とそれを達成するための手段となる枠組みの当否の問題を論じずに、これを越えて、婚姻制度の対象外の者に対してこの判決のいう「公認に係る利益」にあたるものを与えなければならないということにはならないことを押さえる必要がある。

「このような人格的利益の有する価値は、異性愛者であるか同性愛者であるかによって異なるものではない。」との記載がある。

この判決のいう「人格的利益の有する価値」が存在するかは別として、法制度を利用することができるか否かについて、個々人の内心に基づいて区別取扱いをしてはならないという意味では、その通りである。

「異性愛者」を称するものであっても、「同性愛者」を称する者であっても、「両性愛者」を称する者であっても、「多性愛者」を称する者であっても、「無性愛者」を称する者であっても、そのような分類を用いない者であっても、「キリスト教徒」を称する者であっても、「イスラム教徒」を称する者であっても、「仏教徒」を称する者であっても、「神道を信じる者」を称する者であっても、「武士道を重んじる者」を称する者であっても、どのような内心を有する者であっても、「異なるものではない。」ということができる。

憲法には19条で「思想良心の自由」、20条1項で「信教の自由」が定められており、個人の「内心の自由」が保障されている。また、法制度においても個人の内心に属する事柄を取り上げて、区別取扱いを行ってはならないのであり、もし個々人の内心によって区別取扱いをするようなことがあれば、憲法19条の「思想良心の自由」や20条1項の「信教の自由」に抵触して違憲となるし、合理的な理由のない区別取扱いにあたるから14条の「平等原則」にも抵触して違憲となる。

そのため、この「異なるものではない。」という部分については、個々人の内心に基づいて区別取扱いをしてはならないという意味では、その通りである。

しかし、この判決文では、そもそも自然人を「異性愛」や「同性愛」という思想や感情に基づいて「異性愛者」と「同性愛者」という風に勝手に分類して論じようとしている点で妥当でない。

性別は「男性」と「女性」に限られるが、「性愛(性的指向)」は「内心の自由」に属する精神的なものであるから、「異性愛者」と「同性愛者」に二分できるわけではないし、「性愛(性的指向)」とその他の思想や感情、信条との間で明確に区別できるという性質のものでもない。

そのため、「異性愛者」と「同性愛者」の二分論を持ち出して論じようとしていることも、そもそも事柄の性質を捉え間違っている。

また、婚姻制度は「性愛」を保護することを立法目的としているわけではないのであるから、「異性愛」の思想や感情を抱く「異性愛者」を対象として制度が設けられているわけでもない。

婚姻制度はもともと自然人を「異性愛者」と「同性愛者」に区別して対象者を選び出す目的をもって創設されているわけではなく、区別取扱いをしていないのである。

もし「異性愛」の思想や感情を抱く「異性愛者」を保護することを目的として制度を定めた場合には、個人の内心に基づいて区別取扱いをするものであるから、憲法19条の「思想良心の自由」や20条1項前段の「信教の自由」、14条の「平等原則」に抵触して違憲となる。

また、特定の思想や信条を保護するための法律を立法することは、20条1項後段・3項、89条の「政教分離原則」に抵触して違憲となる。

このことは、たとえ「同性愛」の思想や感情を抱く「同性愛者」を保護することを目的とした制度を定めるとしても同様であり、それらの規定に抵触して違憲となることは変わらない。

「同性愛者に対して同性間で婚姻をするについての自由が憲法上保障されているとまではいえないものの、当該人的結合関係についての公認に係る利益は、その人格的尊厳に関わる重要な人格的利益として尊重されるべきものということができる。」との記載がある。

しかし、ここでいう「公認に係る利益」とは、三つ前の文で「婚姻をした当事者が享受し得る利益」とされているのであるから、「婚姻」していない者については享受し得ないことが前提となっている。

そのため、「同性間」の「当該人的結合関係」については「婚姻」していないのであるから、もともと「公認に係る利益」と称するものを得ることはできない。

このことから、「同性間」の「当該人的結合関係についての公認に係る利益は、その人格的尊厳に関わる重要な人格的利益として尊重されるべきものということができる。」と述べている部分は、「婚姻」していない者であるにもかかわらず、その者に対して「婚姻をした当事者が享受し得る利益」について尊重されるべきものと述べていることになり、論理的に意味が通じていない。

これは、「同性間」の「人的結合関係」だけでなく、「三人以上の人的結合関係」についても同様である。

婚姻制度を利用していない者やその人的結合関係は、婚姻制度から得られる「利益」は有していないのであり、これを有することを前提として「尊重されるべきもの」と述べることは、誤っている。

「このような人格的利益は、後記(3)のとおり、本件諸規定が憲法24条2項で認められている立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると解される。」との記載がある。

婚姻制度を利用する者については、「人格的利益」に関わる問題が生じたときに「憲法24条2項で認められている立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討」が行われることは考えられる。

しかし、婚姻制度を利用していない者は、そもそも婚姻制度を利用していないのであるから、婚姻制度を利用することによって生じる「人格的利益」を主張する余地はない。

これは、24条2項の解釈を検討するに当たって考慮するべきことである。

一文前の「同性間」の「人的結合関係」については、婚姻していないのであるから、「婚姻をした当事者が享受し得る利益」としている「公認に係る利益」と称するものはもともと得ることはできないし、婚姻制度を利用する者についての「人格的利益」ももともと得ていないのであるから、「憲法24条2項で認められている立法裁量の範囲を超えるものであるか否か」を審査することができる対象ではない。

これを押さえて24条2項の解釈を考える必要がある。

(3) 本件諸規定が憲法24条2項に違反するかについて

ア 憲法24条は、2項において「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定している。

婚姻及び家族に関する事項は、関連する法制度においてその具体的内容が定められていくものであることから、当該法制度の制度設計が重要な意味を持つものであるところ、憲法24条2項は、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、同条1項も前提としつつ、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものといえる。

そして、憲法24条が、本質的に様々な要素を検討して行われるべき立法作用に対してあえて立法上の要請、指針を明示していることからすると、その要請、指針は、単に、憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害するものでなく、かつ、両性の形式的な平等が保たれた内容の法律が制定されればそれで足りるというものではないのであって、憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと、両性の実質的な平等が保たれるように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものであり、この点でも立法裁量に限定的な指針を与えるものといえる。

他方で、婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものである。特に、憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益や実質的平等は、その内容として多様なものが考えられ、それらの実現の在り方は、その時々における社会的条件、国民生活の状況、家族の在り方等との関係において決められるべきものである。そうすると、憲法24条の要請、指針に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定が国会の多方面にわたる検討と判断に委ねられているものであることからすれば、婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法24条に適合するものとして是認されるか否かは、当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し、当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきものとするのが相当である。(最高裁平成26年(オ)第1023号同27年12月16日大法廷判決・民集第69巻8号2586頁参照)

【筆者】

この「夫婦別姓訴訟」の判例の引用であるが、所々、省略している部分があり、正確に引用しているものではない。

また、省略している部分についても「(略)」などの文言を用いて読み手に分かるように記載しているわけではない。

このような引用の仕方をすると、次第に本来の判決の趣旨から乖離し、文言だけが独り歩きし、もともとの意味が改竄されてしまう場合がある。

そのため、裁判官が特定の結論に導こうとするために恣意的な操作を行っていないか注意して読み解く必要がある。

下記で、この大阪地裁判決が省略している部分を確認する。

(この夫婦別姓訴訟の判決文から、この同性婚訴訟の大阪地裁判決に示された文と同一の部分は灰色で潰した。黒字で残っている部分が、この大阪地裁判決が省略している部分である。

(この夫婦別姓訴訟の判決文の『(2) そうすると,』の部分は、大阪地裁判決では改行が無くなっている。この点も異なる。)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2) 憲法24条は,2項において「配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない。」と規定している。

婚姻及び家族に関する事項は,関連する法制度においてその具体的内容が定められていくものであることから,当該法制度の制度設計が重要な意味を持つものであるところ,憲法24条2項は,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,同条1項も前提としつつ,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものといえる。

そして,憲法24条が,本質的に様々な要素を検討して行われるべき立法作用に対してあえて立法上の要請,指針を明示していることからすると,その要請,指針は,単に,憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害するものでなく,かつ,両性の形式的な平等が保たれた内容の法律が制定されればそれで足りるというものではないのであって,憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと,両性の実質的な平等が保たれるように図ること,婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実上不当に制約されることのないように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものであり,この点でも立法裁量に限定的な指針を与えるものといえる。